Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.

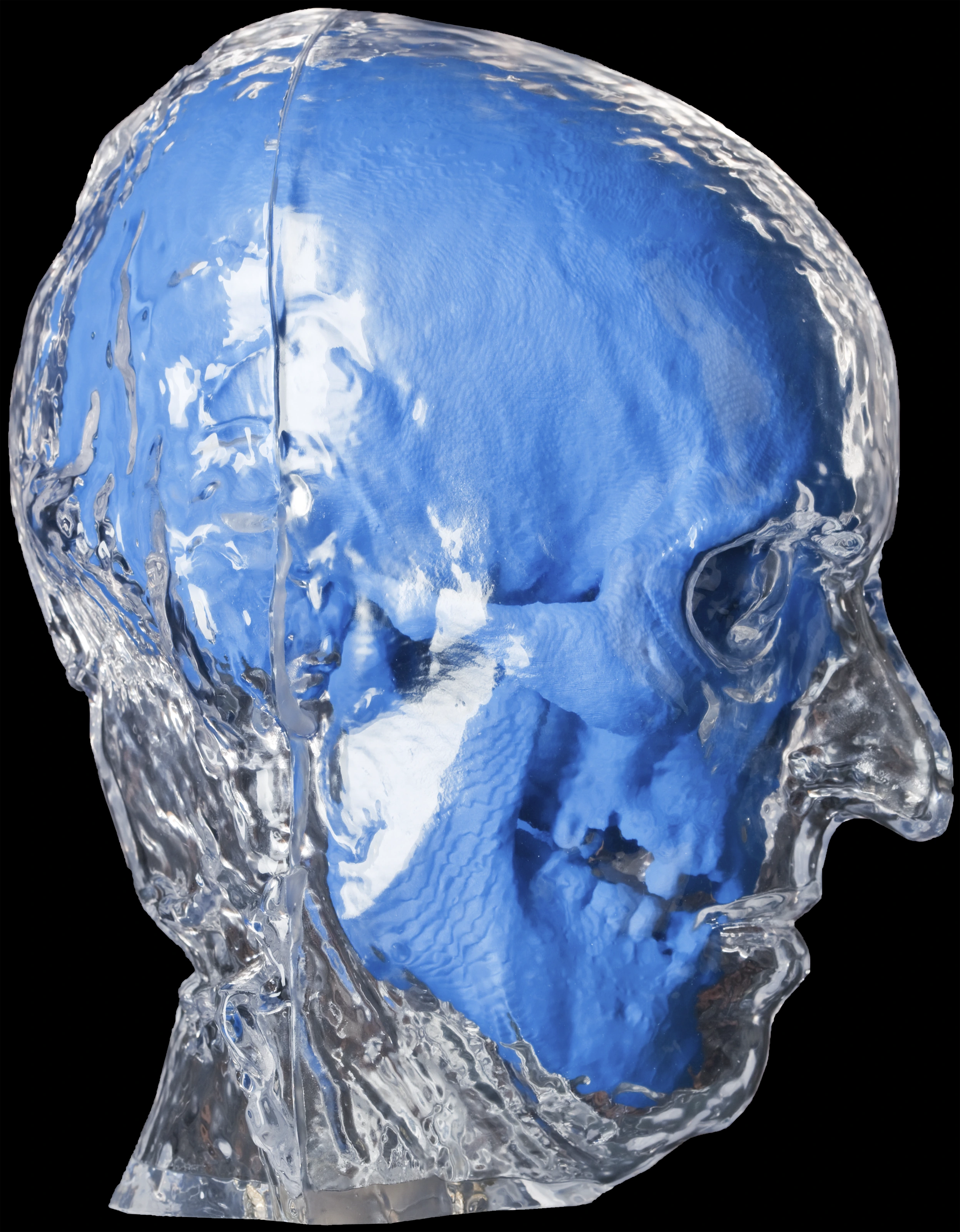

3D-Druck des Schwabe-Schädels über Schillers Totenmaske, 2009

Das eindrucksvolle Exponat aus dem 3D-Drucker zeigt, wie perfekt Schillers vermeintlicher Schädel aus der Fürstengruft in die 1805 entstandene Ganzkopf-Totenmaske passt. Doch der Schein trügt, wie eine genetische Untersuchung 2008 gezeigt hat.

| Entwerfer | Institut für Humangenetik und Anthropologie, Freiburg im Breisgau

[ GND ] [ so:fie ] |

| Titel | 3D-Druck des Schwabe-Schädels über Schillers Totenmaske |

| Standort | derzeit nicht ausgestellt |

| Entstehungszeit | 2009 |

| Objekttyp | Skulptur |

| Material / Technik | 3D-Transparentdruck |

| Weitere Beteiligte | |

|---|---|

| Hersteller | robotmech Stössl GmbH, Koblach/Österreich

[ so:fie ] |

| Dargestellter | Friedrich Schiller (1759–1805)

[ GND ] [ so:fie ] |

| Weitere Metadaten | |

|---|---|

| Höhe | 27,0 cm |

| Breite | 18,0 cm |

| Tiefe | 22,0 cm |

| Provenienz | 2009 Herstellung als Exponat für die Ausstellung „Schillers Schädel. Physiognomie einer fixen Idee“ |

| Haltende Einrichtung | Museen |

| Sammlung | Skulpturensammlung |

| Inventar-Nr. | Pl-2011/1 |

| Links zum Objekt |

|---|

| Fotothek Online |

| Digitale Sammlungen der Museen |

| Copyright | Klassik Stiftung Weimar |

Seit 2008 ist die Frage nach der Echtheit von Schillers Schädel endgültig beantwortet. Doch warum zweifelte man überhaupt daran?

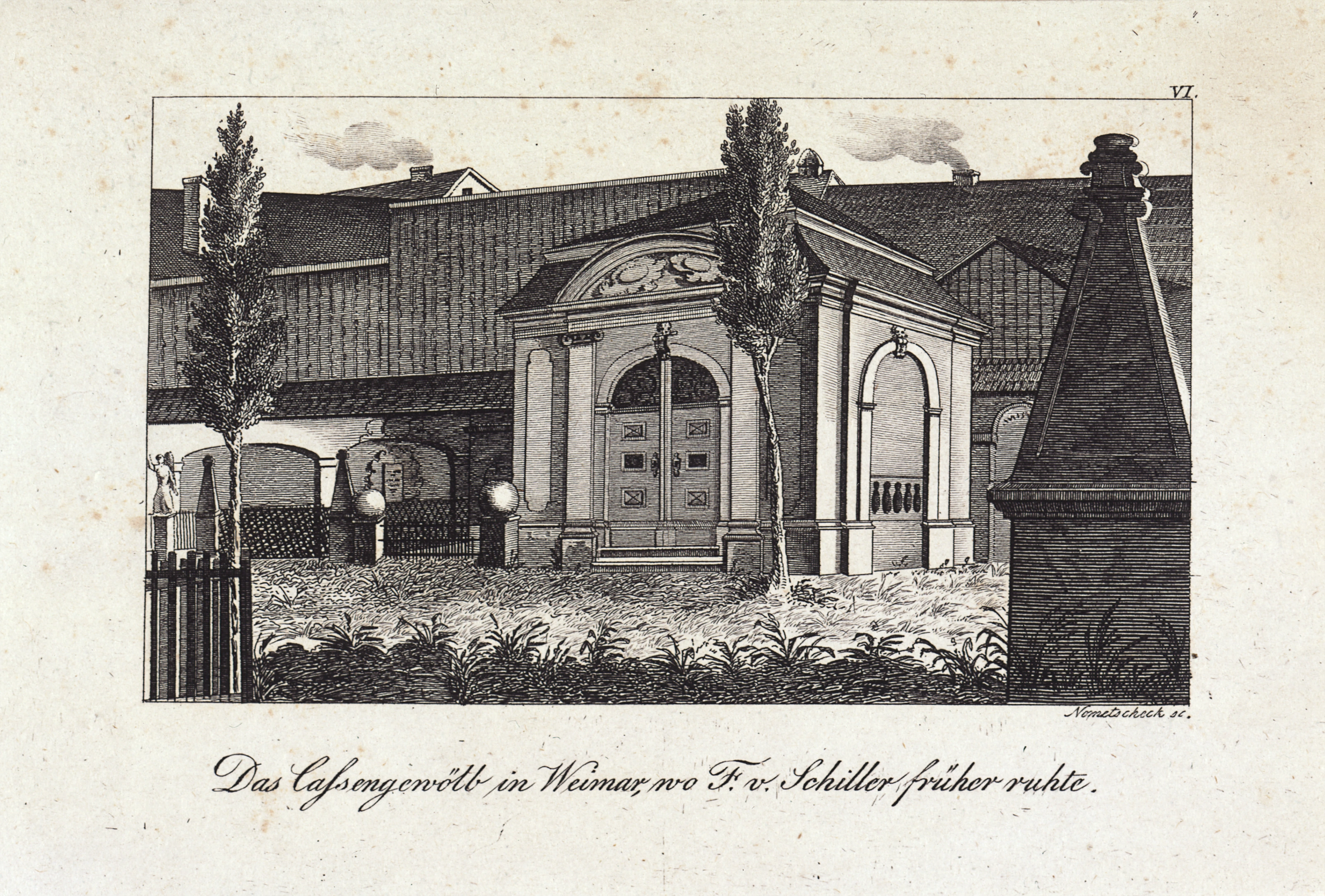

Wie andere hochstehende Persönlichkeiten, die kein eigenes Erbbegräbnis besaßen, wurde Friedrich Schiller (1759–1805) im Kassengewölbe auf dem Jakobskirchhof beigesetzt. Als der Weimarer Bürgermeister Carl Leberecht Schwabe (1778–1851) sich 1826 daran machte, die Gebeine Schillers zu bergen, waren diese im Durcheinander der Gruft nicht mehr eindeutig zu identifizieren. Schwabe stellte dennoch ein Skelett zusammen, das – nach einer kurzen Zwischenstation im Rokokosaal der Herzogin Anna Amalia Bibliothek – 1827 in die neu errichtete Fürstengruft überführte wurde.

Für beinahe zwei Jahrhunderte bliebt Schillers Schädel ein ungelöstes Problem der anthropologischen Forschung. Als Vergleichstücke mit dem so genannten Schwabe-Schädel dienten die Ganzkopf-Totenmaske, die man Schiller 1805 abgenommen hatte, und ein weiterer Schädel, der 1911 bei Nachgrabungen am Kassengewölbe gefunden worden war.

Das mit digitalen Methoden für eine Ausstellung erstellte Exponat aus dem 3D-Drucker scheint die Echtheit der Dichterreliquie zu beweisen: Der ungewöhnlich große Schädel aus der Fürstengruft passt perfekt in die sehr exakt gearbeitete Totenmaske. Doch ein genetischer Vergleich mit Proben von Schillers nächsten Verwandten bewies 2008 das Gegenteil: Der Schwabe-Schädel stammt nicht von Friedrich Schiller. Der Sarg in der Fürstengruft ist seitdem leer.