Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.

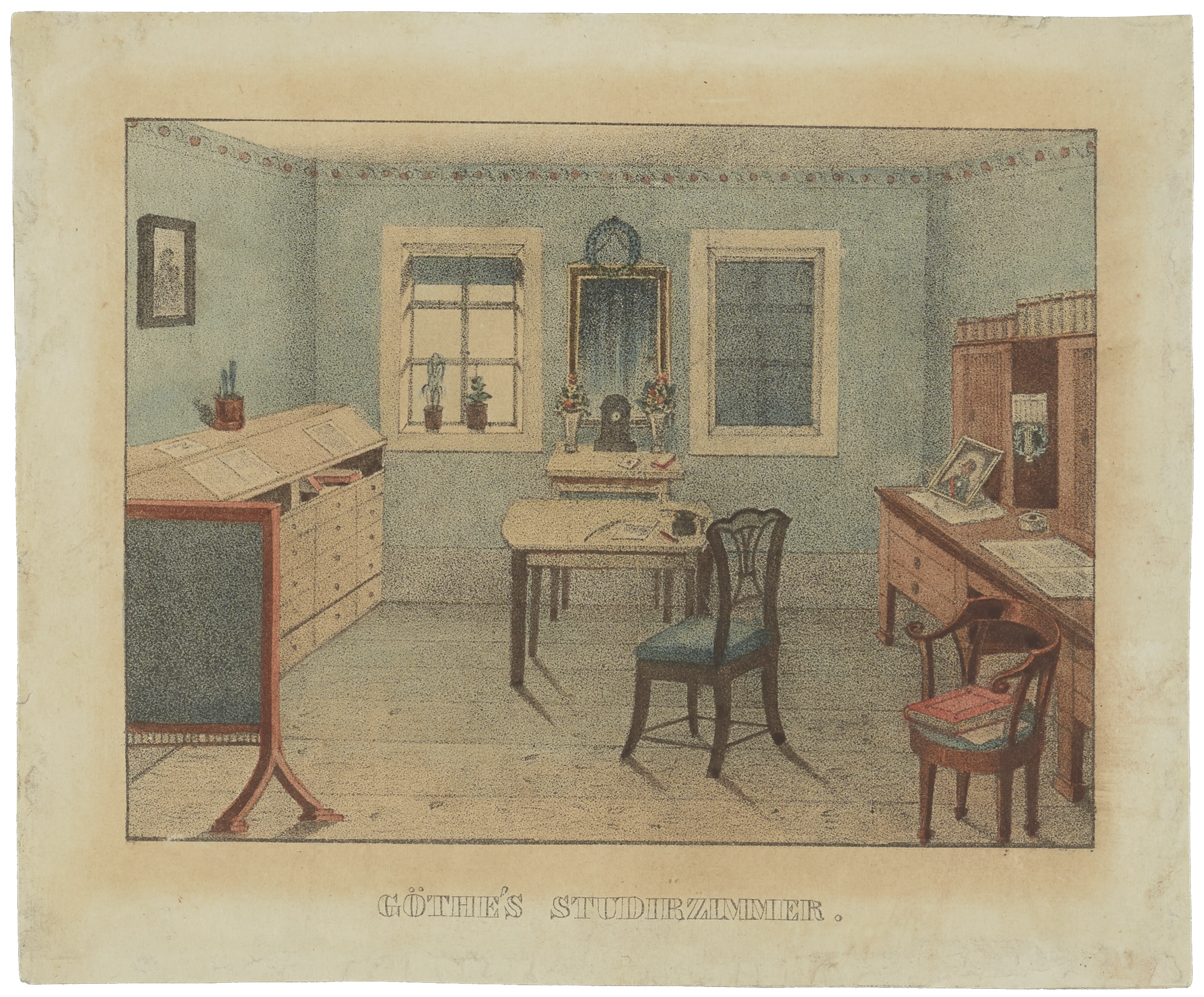

Bernhard von Arnswald: Göthe's Studirzimmer, um 1849

Das schöpferische Zentrum des Dichterhauses fand als Druckgraphik weite Verbreitung. Heutzutage ist die Darstellung von Goethes Arbeitszimmer eine wichtige Bildquelle für die Geschichte des berühmten Hauses am Weimarer Frauenplan.

| Künstler | Carl August Bernhard von Arnswald (1807–1877)

[ GND ] [ so:fie ] |

| Titel | Göthe's Studirzimmer |

| Entstehungszeit | um 1849 |

| Objekttyp | Druckgraphik |

| Material / Technik | Lithographie, koloriert |

| Weitere Beteiligte | |

|---|---|

| Jubilar | Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)

[ GND ] [ so:fie ] |

| Weitere Metadaten | |

|---|---|

| Höhe | 8,4 cm (Blatt: 11,4 cm) |

| Breite | 11,3 cm ( Blatt: 13,7 cm) |

| Provenienz | alter Bestand |

| Haltende Einrichtung | Museen |

| Sammlung | Graphische Sammlungen |

| Inventar-Nr. | KGr/01936 |

| Links zum Objekt |

|---|

| Fotothek Online |

| Digitale Sammlungen der Museen |

| Copyright | Klassik Stiftung Weimar |

Die Mitte des 19. Jahrhunderts entstandene kolorierte Lithographie stammt vermutlich von Bernhard von Arnswald (1807–1877). Sie gibt einen situativen Einblick in Johann Wolfgang von Goethes (1749–1832) Arbeitszimmer in seinem Wohnhaus am Weimarer Frauenplan. Der Dichter selbst bezeichnete den Raum auch als Wohnstube oder Wohnzimmer. Noch heutzutage bietet sich den Besucherinnen und Besuchern des historischen Wohnhauses ein ähnlicher Anblick.

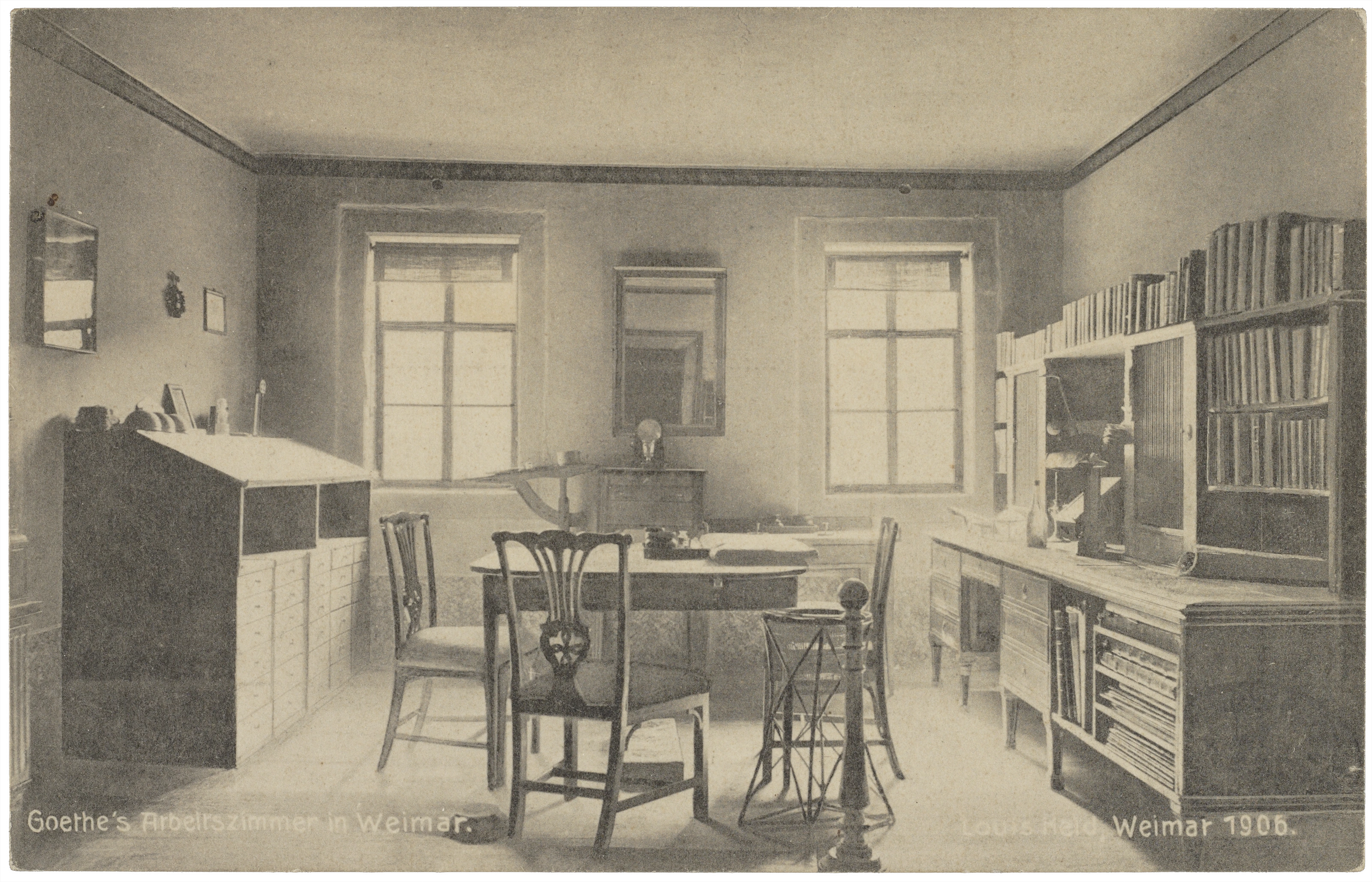

Von der Tür zum Vorzimmer schaut man zur gegenüberliegenden Südwand mit zwei Fenstern, davon ist das rechte ist durch ein Rollo verschattet. Auf dem linken Fensterbrett stehen zwei Topfpflanzen. Zwischen den Fenstern hängt ein großer Spiegel. Links unten ragt ein Ofenschirm ins Bild hinein. Hinter ihm steht ein Unterschrank mit vielen Schubladen und Pultaufsatz. Rechts befindet sich der ausladende Schreibtisch mit Auf- und Anbauten sowie einem kleinen gerahmten Profilporträt. Im Zentrum des Raumes steht ein großer Tisch mit einem Stuhl.

Die Raumgestaltung ist einfach gehalten. Einzige Elemente der Wandgestaltung sind die umlaufende Rosenbordüre unterhalb der Decke sowie der überwiegend durch Möbel verdeckte marmorierte Sockel. Der Dielenfußboden verstärkt den schlichten Raumeindruck. Die auf den zweckmäßigen Möbeln abgelegten Papiere und Bücher sowie das in Benutzung befindliche Schreibzeug verweisen auf Goethes schriftstellerische Tätigkeit. Die Darstellung suggeriert, dass sein Schreiber kurz den Raum verlassen hat, und stellt so eine Beziehung zu Joseph Schmellers Gemälde „Goethe in seinem Arbeitszimmer“ (1834) her.