Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.

Biblia Pauperum, um 1340/1350

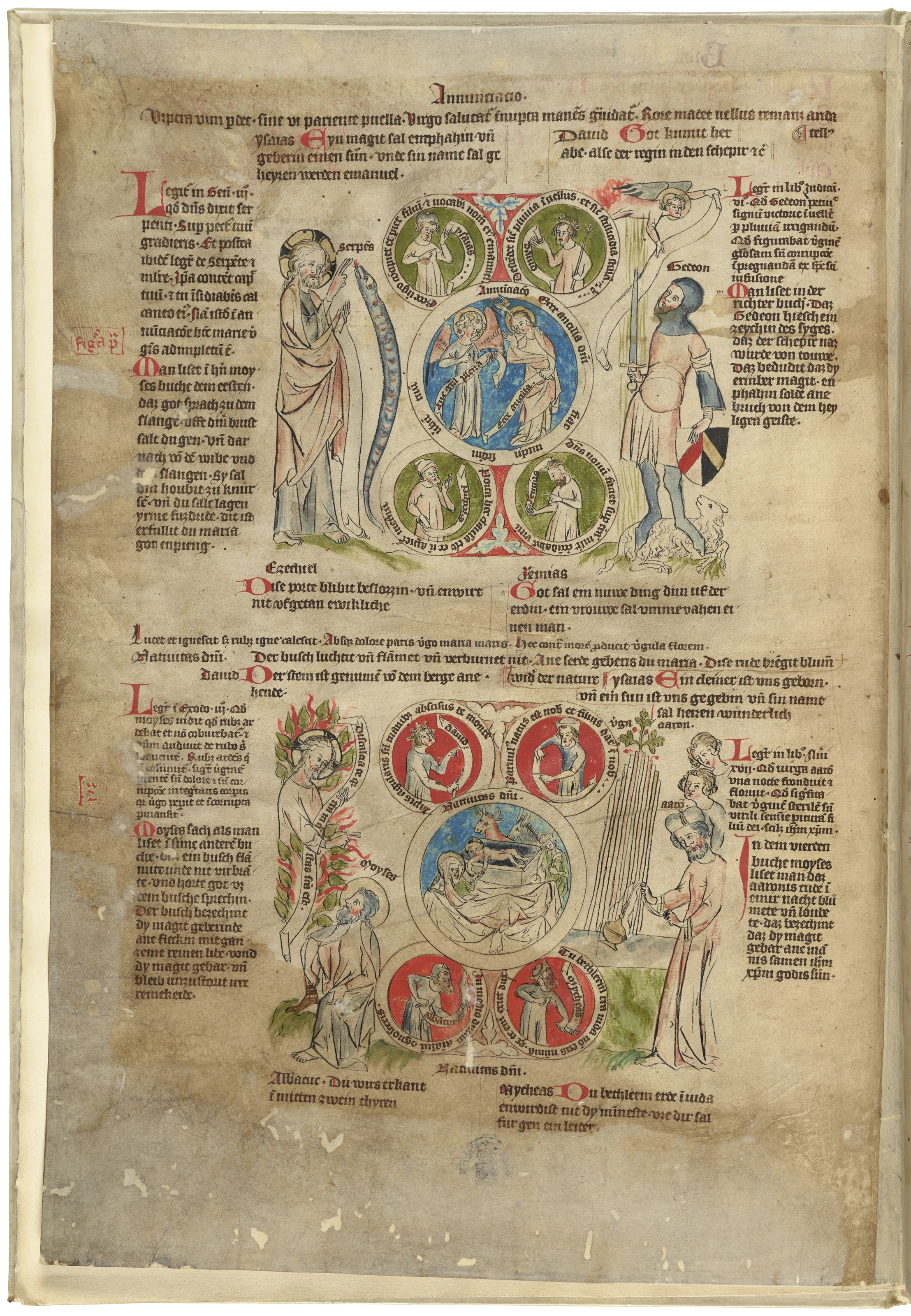

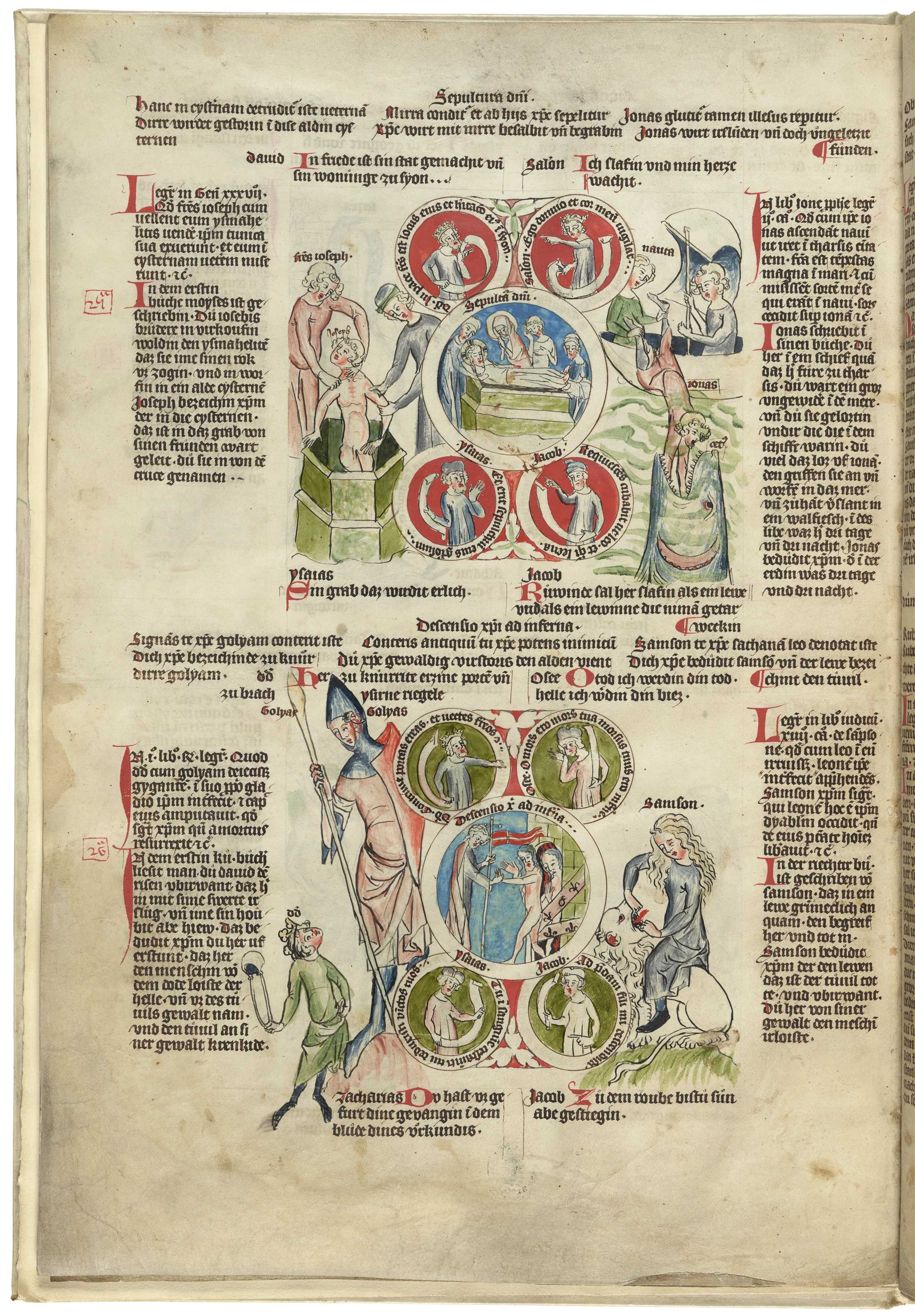

Die Biblia pauperum ist keine „Armenbibel“, sondern ein reich illustrierter Pergamentband, der das Leben Christi leicht verständlich veranschaulicht. Die mittelalterliche Handschrift enthält Szenen aus dem Alten und dem Neuen Testament.

| Titel |

[Biblia Pauperum. Apocalypsis] Prophetiæ ac figuræ de Christo Messia in sacris Biblijs contentæ per imagines repræsentatæ

[ GND ] |

| Entstehungszeit | um 1340/1350 |

| Objekttyp | Handschrift |

| Material / Technik | Pergament |

| Weitere Metadaten | |

|---|---|

| Format | Folio (2°) |

| Umfang | 22 Blatt |

| Provenienz | 1809 durch Christian August Vulpius aus dem Besitz des Benediktinerklosters Sankt Peter und Paul in Erfurt erworben |

| Haltende Einrichtung | Herzogin Anna Amalia Bibliothek |

| Sammlung | Bibelsammlung / Handschriftensammlung |

| Signatur | Fol max 4 |

| Links zum Objekt |

|---|

| Digitale Sammlungen der HAAB |

| Bibliothekskatalog |

| Copyright | Klassik Stiftung Weimar |

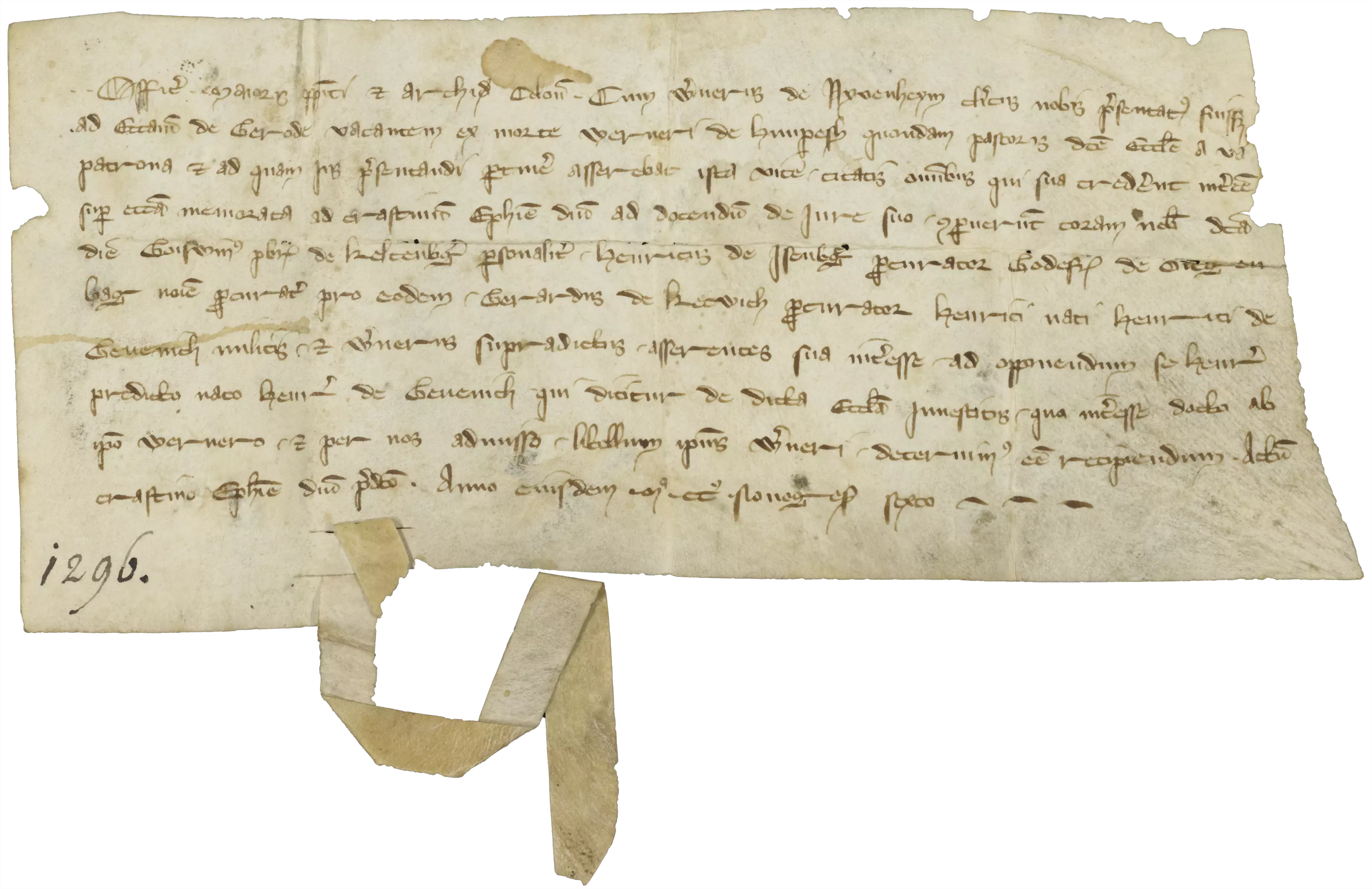

Im Jahr 1809 erwarb Goethes Schwager Christian August Vulpius (1762-1872) für die herzogliche Bibliothek eine etwa Mitte des 14. Jahrhunderts vom letzten Abt des Erfurter Benediktinerklosters St. Peter und Paul verfasste Handschrift. Die Bezeichnung „Biblia pauperum“ benennt eine besondere Form der Bibel, die nicht – wie der Name vermuten ließe – für arme Leute gedacht war, sondern für angehende Kleriker ohne umfassende theologische Bildung. Das Lehrbuch vermittelt die als „Typologie“ bezeichnete Auslegung des Bibeltextes, der zufolge die Ereignisse der Heilsgeschichte des Neuen Testaments bereits in den Begebenheiten des Alten Testaments vorausweisend angelegt sind.

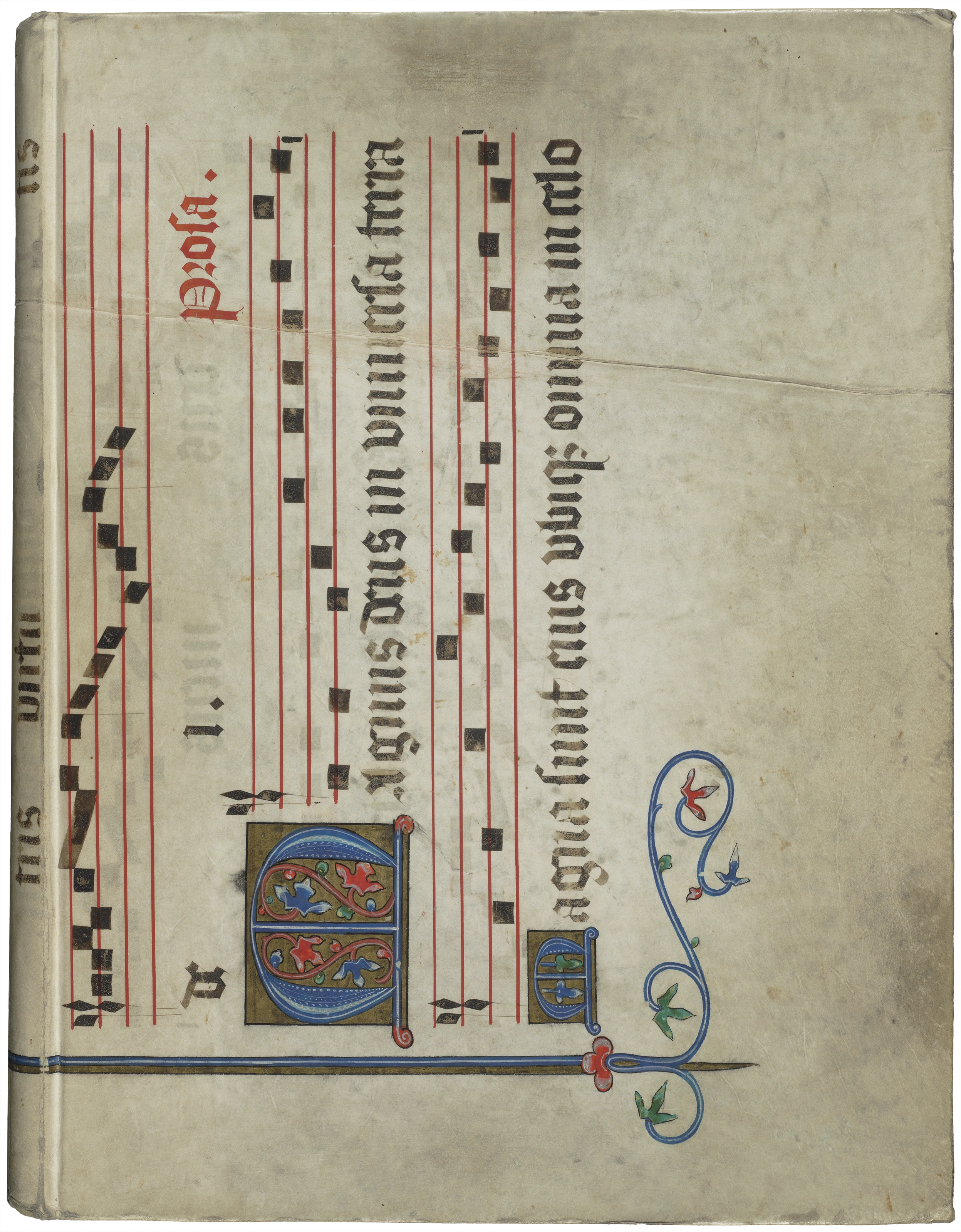

Anhand von 34 Motivgruppen aus kolorierten Federzeichnungen auf Pergament wird dieser Zusammenhang dargestellt. Mittig befindet sich das Hauptbild (Antitypus) mit einer neutestamentlichen Darstellung. Um dieses herum sind vier Propheten angeordnet, die auf die Richtigkeit der Angaben verweisen, flankiert von zwei Bildnissen (Typen) aus dem Alten Testament, die das jeweilige Geschehen vorausdeuten. Die Szenen werden in deutscher und lateinischer Sprache erläutert. Das Weimarer Exemplar enthält zudem eine Handschrift der Apokalypse des Johannes, bei der nicht nur das abweichende Schema auffällt, sondern auch die kunstvolle farbliche Gestaltung der Illustrationen.

Die bildliche Darstellung komplexer Inhalte ermöglichte eine Nacherzählung der biblischen Geschichten in deutscher Sprache und bereitete dadurch den Weg zu einer volkssprachlichen gedruckten Bibel.