Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.

Carl Philipp Emanuel Bach: Manuskript der Cembalosonate a-Moll aus Goethes Sammlung, 1759

Die Kompositionen des in Weimar geborenen Bach-Sohnes galten in der zweiten Hälfte des 18. Jh. als wegweisend. Kein Geringerer als Mozart hatte erklärt: „Er ist der Vater, wir sind die Bub’n. Wer von uns was Rechts kann, hat von ihm gelernt.“

| Komponist | Carl Philipp Emanuel Bach (1714−1788)

[ GND ] [ so:fie ] |

| Titel |

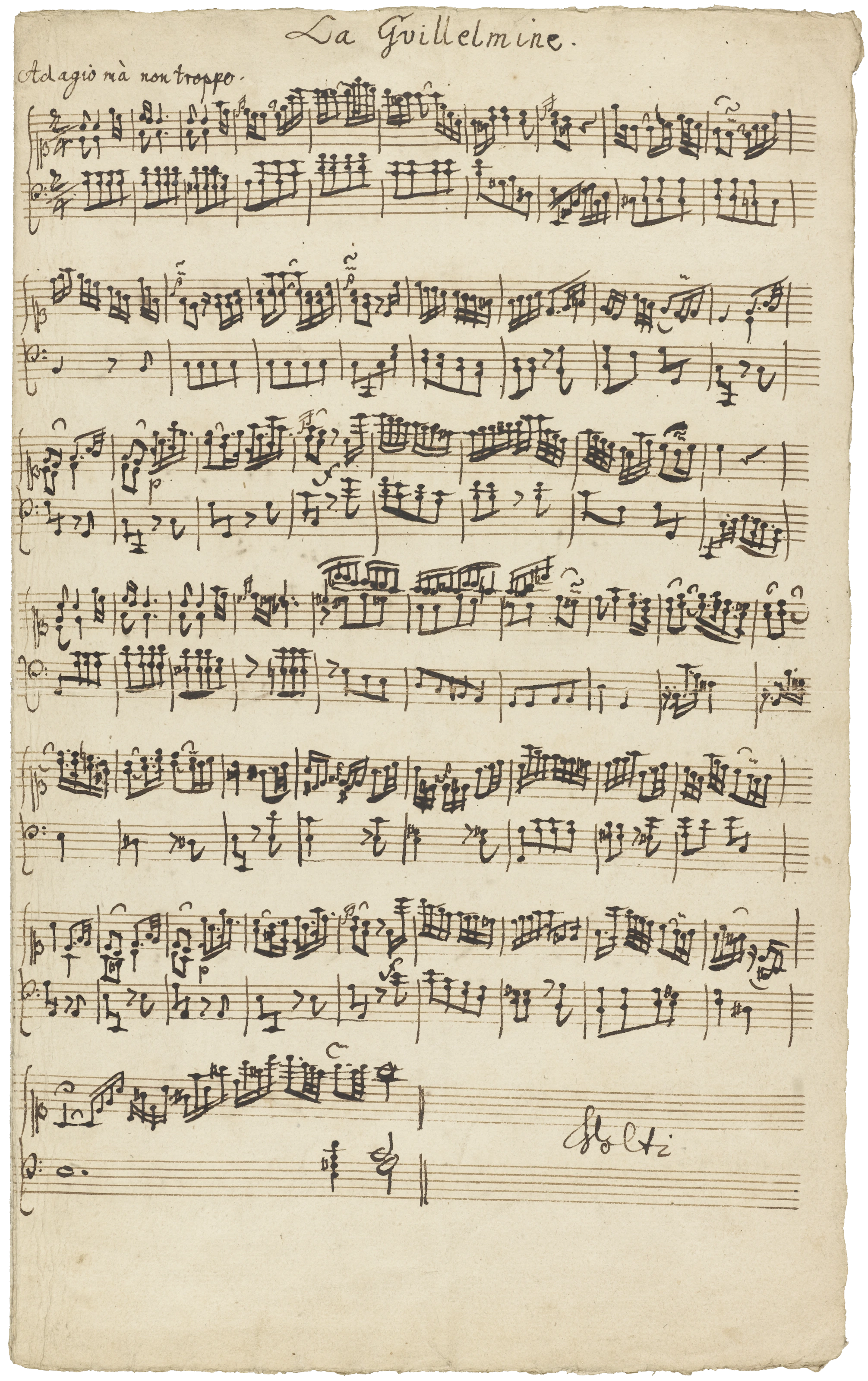

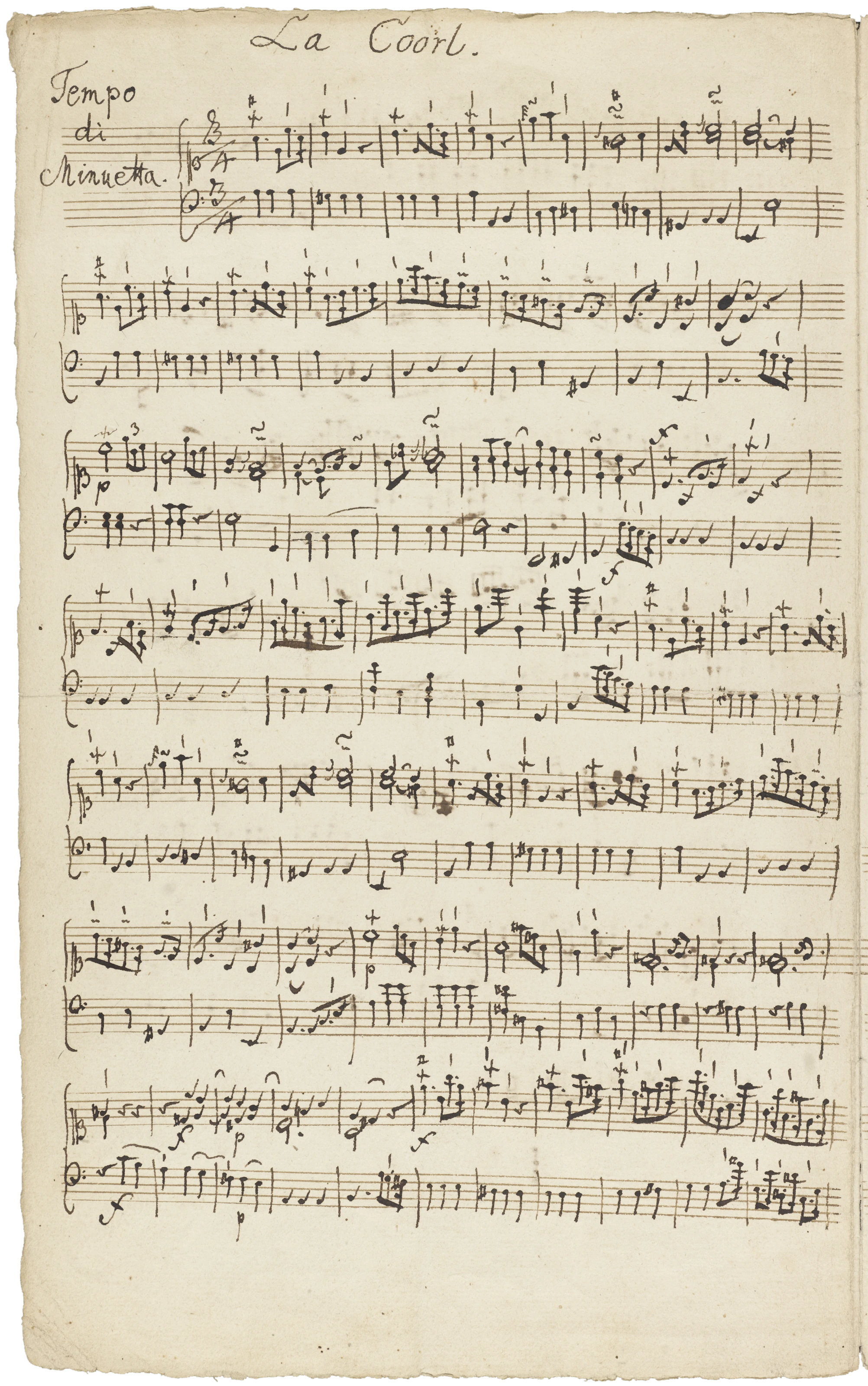

Manuskript der Cembalosonate a-Moll (Wq 65/33; H 143)

[ GND ] |

| Entstehungszeit | 1759 |

| Objekttyp | Autograph |

| Material / Technik | Tinte auf Papier |

| Weitere Beteiligte | |

|---|---|

| Titelidentifikation (3. Satz) | Carl Friedrich Christian Fasch (1736–1800)

[ GND ] [ so:fie ] |

| Sammler | Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)

[ GND ] [ so:fie ] |

| Briefpartner Goethes | Carl Friedrich Zelter (1758–1832)

[ GND ] [ so:fie ] |

| Weitere Metadaten | |

|---|---|

| Umfang | 2 Blatt |

| Provenienz | 1815 Geschenksendung Carl Friedrich Zelter an Goethe für dessen Autographensammlung |

| Haltende Einrichtung | Goethe- und Schiller-Archiv |

| Bestand | Goethe, Johann Wolfgang / Autographensammlung |

| Signatur | GSA 33/33 |

| Links zum Objekt |

|---|

| Archivdatenbank |

| Copyright | Klassik Stiftung Weimar |

Im April 1815 erhielt Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) für seine Autographensammlung „köstliche Notenblätter“ von Carl Friedrich Zelter (1758–1832) aus Berlin, darunter die eigenhändige Niederschrift einer Komposition von Johann Sebastian Bachs zweitältestem Sohn, Carl Philip Emmanuel Bach (1714–1788) der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts weit berühmter war als sein Vater.

Die dreisätzige Cembalosonate entstand 1759, als Bach Hofcembalist Friedrichs II. in Berlin war. Möglicherweise fand die Niederschrift während eines Aufenthaltes bei dem befreundeten Amtskollegen Carl Friedrich Christian Fasch (1736-1800) im anhaltinischen Zerbst statt, wo Bach einige Monate mit seiner Familie verbrachte, um den Gefahren des Siebenjährigen Krieges auszuweichen. Die mit Überschriften versehenen Sätze 2 und 3 der Komposition weisen Bach als Meister des Charakterstücks aus. Wer sich hinter „Guillelmine“ verbirgt, konnte bisher nicht ermittelt werden. Bezüglich „La Coorl“, den Titel des 3. Satzes, berichtete Zelter in der Biographie seines Lehrers Fasch, ein aus Österreich stammender Geiger habe Fasch stets „Monsieur Koorl“ genannt.

Mit seinem ‚empfindsamen‘ Kompositionen prägte Bach die Übergangsepoche vom Spätbarock zur Wiener Klassik. Schon 1775 rühmte Christian Friedrich Daniel Schubart den Komponisten und Verfasser des einflussreichen Lehrwerks „Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen“: „Bach in Hamburg führt die Clavieristen an, wie Klopstock die Dichter. Er macht nicht nur für unsere, sondern auch für die Folgezeit Epoche. Seine Setz- und Spielart ist gleich unnachahmlich.“