Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.

Caspar David Friedrich: Huttens Grab, um 1823/24

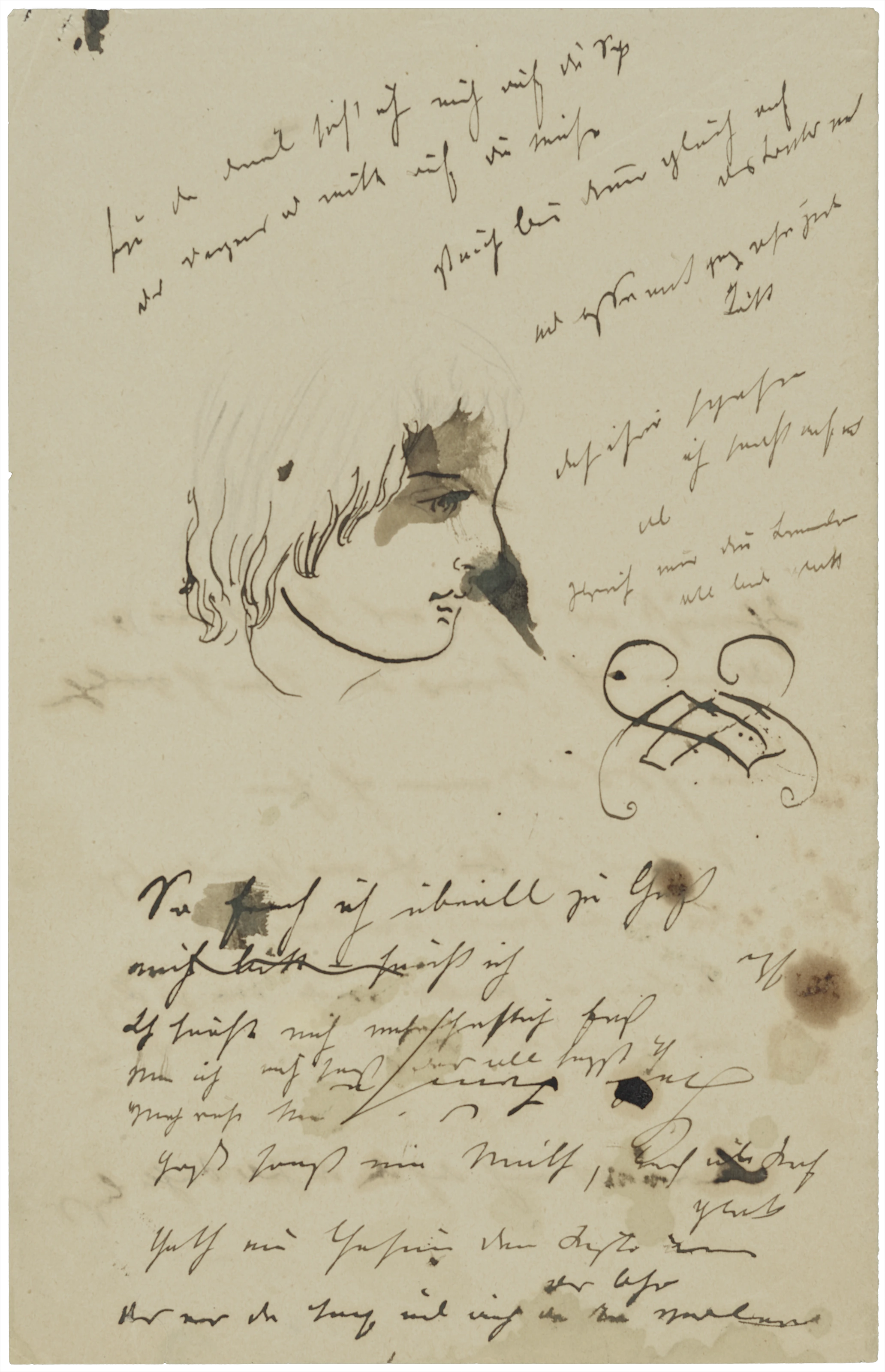

Zu Caspar David Friedrich wie zu allen Malern der Romantik hatte Goethe ein zwiespältiges Verhältnis. Er lobte Friedrichs zeichnerisches Talent, kritisierte jedoch den mystisch-religiösen Charakter und die national-patriotischen Züge seiner Bilder.

| Künstler | Caspar David Friedrich (1774–1840)

[ GND ] [ so:fie ] |

| Titel |

Huttens Grab

[ GND ] |

| Standort | derzeit nicht ausgestellt |

| Entstehungszeit | um 1823/24 |

| Objekttyp | Gemälde |

| Material / Technik | ölhaltige Farben auf Leinengewebe |

| Weitere Beteiligte | |

|---|---|

| Dargestellter | Ulrich von Hutten (1488–1523)

[ GND ] [ so:fie ] |

| Weitere Metadaten | |

|---|---|

| Höhe | 93,5 cm |

| Breite | 73,4 cm |

| Tiefe | 2,5 cm |

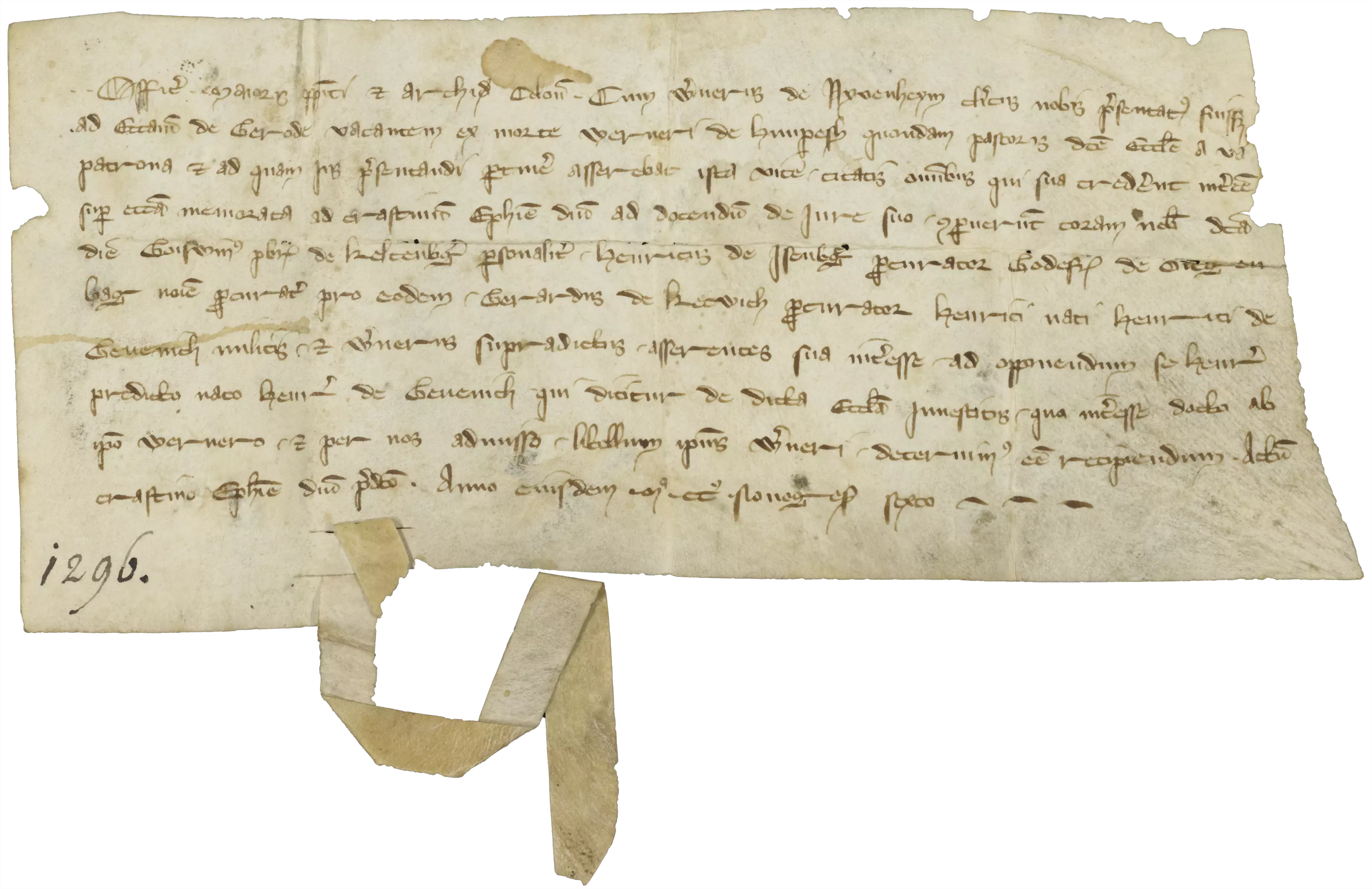

| Provenienz | wahrscheinlich 1826/28 durch Großherzog Carl August erworben |

| Haltende Einrichtung | Museen |

| Sammlung | Gemäldesammlung |

| Inventar-Nr. | G 690 |

| Links zum Objekt |

|---|

| Fotothek Online |

| Digitale Sammlungen der Museen |

| Copyright | Klassik Stiftung Weimar |

Obwohl Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) und Caspar David Friedrich (1774–1840) einander gut kannten, besaß der Dichter kein einziges Ölbild von Friedrich, sondern nur zwei frühe Landschaftszeichnungen. Vermutlich zwischen 1826 und 1828 erwarb der Weimarer Herzog Carl August Friedrichs Gemälde „Huttens Grab“. Ob Goethe am Zustandekommen dieser Transaktion beteiligt war, ist angesichts des zutiefst religiös-patriotischen Kunstwerks fraglich.

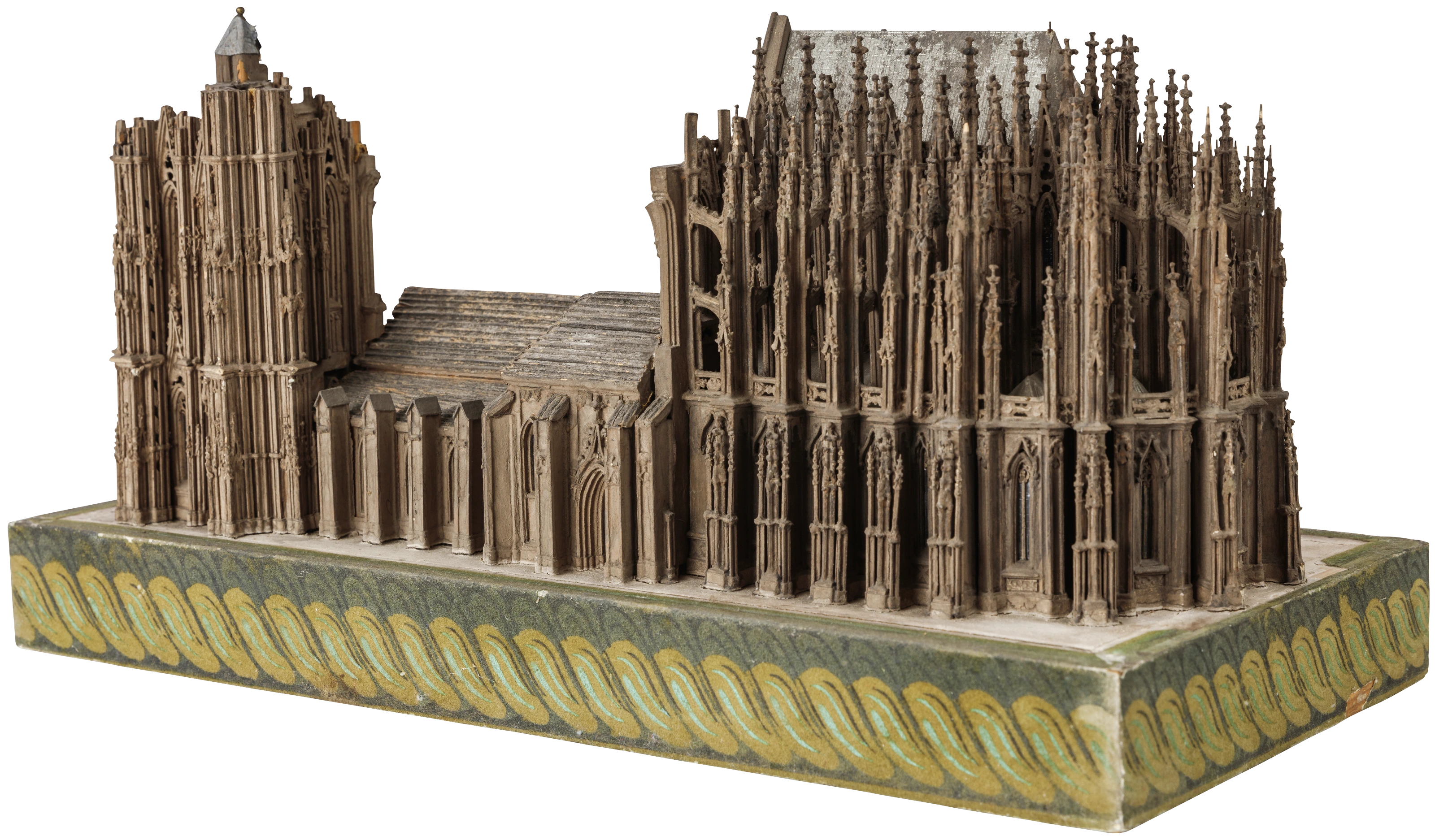

Der 300. Todestag des Renaissancehumanisten und Reformers Ulrich von Hutten (1488–1523) im Jahr 1823 sowie der zehnte Jahrestag des Ausbruchs der Befreiungskriege gegen Napoleon hatten Friedrich zu seinem politischen Bekenntnisbild veranlasst. Weil es damals kein zeitgenössisches Grabmonument Huttens gab, imaginierte Friedrich ein Sarkophag-Denkmal inmitten einer überwucherten Kirchenruine. Auf der vorderen Sarkophagwand sind die Nachnamen von Vertretern der patriotischen Vormärz-Bewegung eingraviert: „Jahn 1813“, „Arndt 1813“, „Stein 1813, „Görres 1821“, „Scharnhorst“.

Während durch die hochgotischen Fensterhöhlungen der Schein der untergehenden Sonne hereindringt, beugt sich ein Mann in der Uniform der Freiwilligen vom Korps der Lützower Jäger andächtig über den Schrein. Um ihn herum verweisen christliche Symbole – eine Skulptur der heiligen Fides ohne Kopf, eine Distel, abgestorbene Bäume – auf die vergangene Epoche mittelalterlicher Religiosität. Demgegenüber stehen die Blumen und das wuchernde Grün für die Auferstehung sowie für ein Fortbestehen freiheitlicher Bestrebungen.