Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.

Belemnit aus Goethes naturwissenschaftlicher Sammlung, 200/170 Mio. Jahre alt

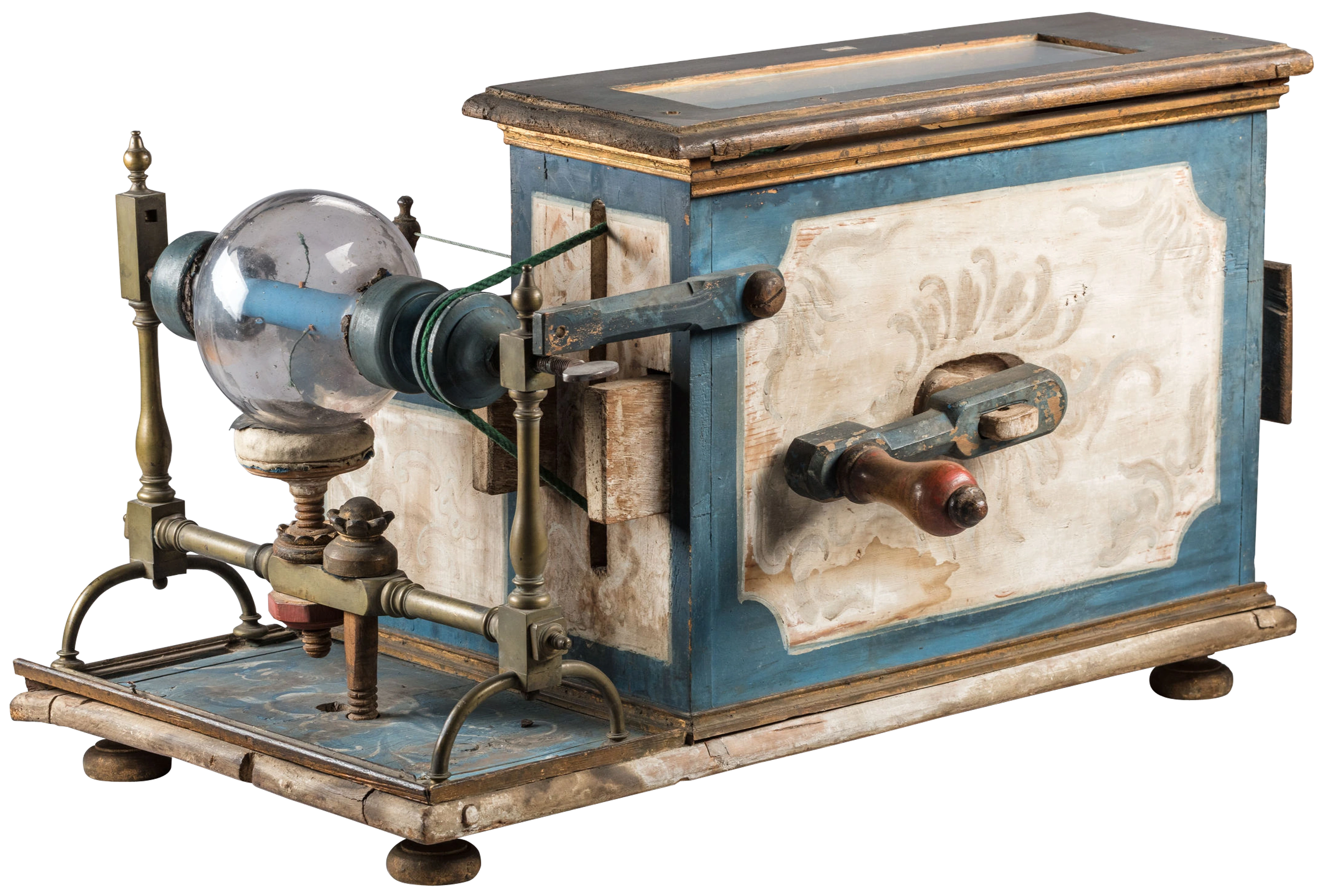

Versteinerter Zeuge der Erdgeschichte: ein fast 200 Millionen Jahre altes Fossil aus einem längst verschwundenen Ozean. In Goethes geowissenschaftlicher Sammlung finden sich die Reste eines außergewöhnlich großen Belemniten.

| Sammler | Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)

[ GND ] [ so:fie ] |

| Titel | Belemnites giganteus |

| Standort | Goethe-Nationalmuseum (Naturwissenschaftliches Kabinett) |

| Entstehungszeit | Unterjura |

| Objekttyp | Naturalia |

| Material / Technik | Fossil, Baumwolle, Papier, Glas |

| Weitere Metadaten | |

|---|---|

| Höhe | 6 cm |

| Breite | 53,3 cm |

| Tiefe | 10,5 cm |

| Provenienz | 1885 durch testamentarische Verfügung Walther von Goethes dem Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach übereignet |

| Haltende Einrichtung | Museen |

| Sammlung | Goethes Naturwissenschaftliche Sammlung (Geologie) |

| Inventar-Nr. | GNG 02585 |

| Links zum Objekt |

|---|

| Fotothek Online |

| Digitale Sammlungen der Museen |

| Goethe-Nationalmuseum |

| Copyright | Klassik Stiftung Weimar |

Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) interessierte sich sehr für die Frühgeschichte der Erde. In seiner umfangreichen geowissenschaftlichen Sammlung mit über 18.000 Objekten findet sich das besonders große Exemplar eines Belemniten: ein etwa 37 Zentimeter langer, mehrfach zerbrochener „Belemnites giganteus“. Er stammt laut Originaletikett aus „Hameln im Hanöverschen“. Verpackt in einer Schachtel mit Glasdeckel und gebettet auf Baumwolle wird er heute noch so aufbewahrt, wie ihn Goethe einst in Händen hielt.

Bereits im frühen 18. Jahrhundert hatten Wissenschaftler den tierischen Ursprung der Belemniten erkannt und herausgefunden, dass es sich bei den als „Donnerkeile“ oder „Teufelsfinger“ bekannten Fossilien um die Rostren, die inneren Hartteile längst ausgestorbener tintenfischähnlicher Mollusken, sogenannter Kopffüßer aus den Ozeanen des Erdmittelalters handelt. Der schwäbische Apotheker und Mediziner Johann Balthasar Ehrhart (1700–1756) rekonstruierte die Tiere 1724 in seiner Dissertation „De Belemnitis Suevicis“.

Weder Ehrhart noch Goethe hatten jedoch eine Vorstellung von den großen Zeiträumen, die das Fossil und den Menschen trennten. Heutzutage ist bekannt, dass es aus dem frühen Jura stammt, also aus einer Zeit vor etwa 170 bis 200 Millionen Jahren. Wie hätten Erhart oder Goethe sich das auch vorstellen können? War doch selbst der Ozean, in dem die Belemniten lebten, längst verschwunden.