Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.

Leo von Klenze: Ruinen des Zeustempels zu Agrigent, 1828

Das klassizistische Gemälde der Ruinen des Zeustempels in Agrigent/Sizilien fand Eingang in Goethes private Kunstsammlung. Dieser lobte das Werk in den höchsten Tönen und schätzte neben der präzisen Darstellung auch die landschaftliche Komposition.

| Künstler | Leo von Klenze (1784–1864)

[ GND ] [ so:fie ] |

| Titel |

Ruinen des Zeustempel zu Agrigent

[ GND ] |

| Standort | derzeit nicht ausgestellt |

| Entstehungszeit | 1828 |

| Objekttyp | Gemälde |

| Material / Technik | ölhaltige Farben auf Kupfer |

| Weitere Beteiligte | |

|---|---|

| Besitzer | Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)

[ GND ] [ so:fie ] |

| Weitere Metadaten | |

|---|---|

| Höhe | 30,2 cm |

| Breite | 37,9 cm |

| Provenienz | 1885 durch testamentarische Verfügung Walther von Goethes dem Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach übereignet |

| Haltende Einrichtung | Museen |

| Sammlung | Gemäldesammlung / Goethes Kunstsammlung |

| [ GND ] | |

| Inventar-Nr. | GGe/00474 |

| Links zum Objekt |

|---|

| Digitale Sammlungen der Museen |

| Copyright | Klassik Stiftung Weimar |

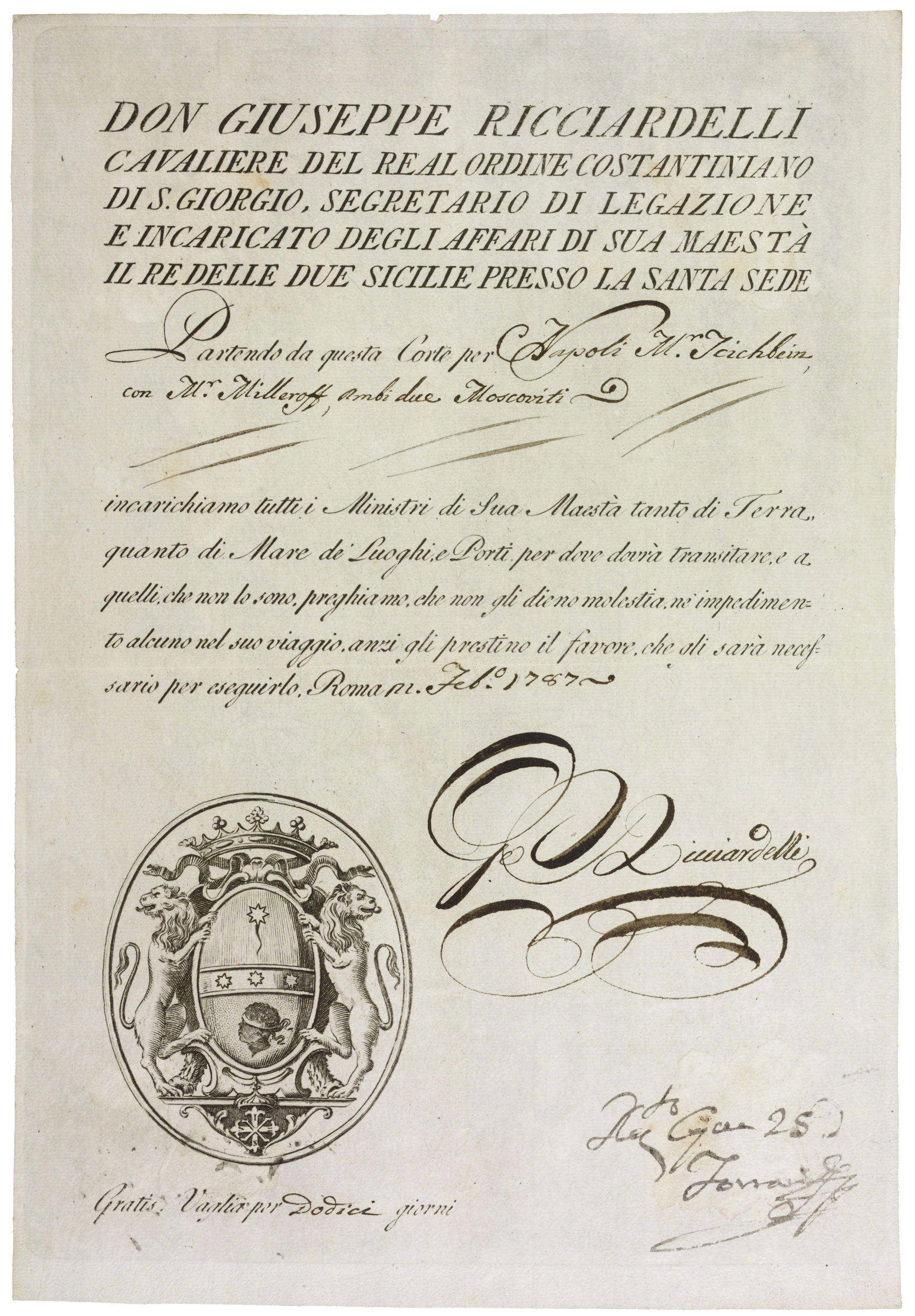

Zwischen Ruinenfragmenten ragt eine kolossale männliche Gestalt in die Höhe, deren Größe durch die davor postierte menschliche Figur maßstäblich eingeordnet werden kann. Flankiert von zwei Bäumen rechts und links im Vordergrund, fügt sich die Statue in eine landschaftliche Komposition, die im Hintergrund von einem tiefblauen Meeressaum und einem zart bewölkten Himmel abgeschlossen wird.

Das 1828 an Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) übersandte Gemälde zeigt die Teilrekonstruktion des Zeustempels in Agrigent, einer der größten im dorischen Stil erbauten Tempelanlagen der Antike. Der Maler des Bildes war Leo von Klenze (1784–1864), der Hofbauintendant des Bayerischen Königs. Klenze griff für die Darstellung nicht nur auf eigene, während seiner Sizilienreise entstandene Skizzen zurück. Er verwertete auch die Erkenntnisse anderer Forscher, richtete den am Boden liegenden Koloss in seinem Gemälde wieder auf und positionierte ihn zwischen den nur als Stümpfen erhaltenen Halbsäulen.

Goethe lobte das Gemälde in seiner Zeitschrift „Über Kunst und Altertum“ und hob hervor, dass nicht nur der Altertumsforscher, sondern auch der Kunstfreund angesprochen werde. In seinem Dankbrief an Klenze erinnert er sich an seinen eigenen, 40 Jahre zurückliegenden Besuch in Agrigent, als er über verwucherte Trümmerteile klettern musste und „nicht die mindeste Annäherung an einen Begriff von Größe und Raum“ gehabt habe. Was damals wie ein „mißgestaltetes Chaos“ vor ihm gelegen habe, erhebt sich mit Klenzes Gemälde zu einem Gesamtbild der Tempelanlage.