Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.

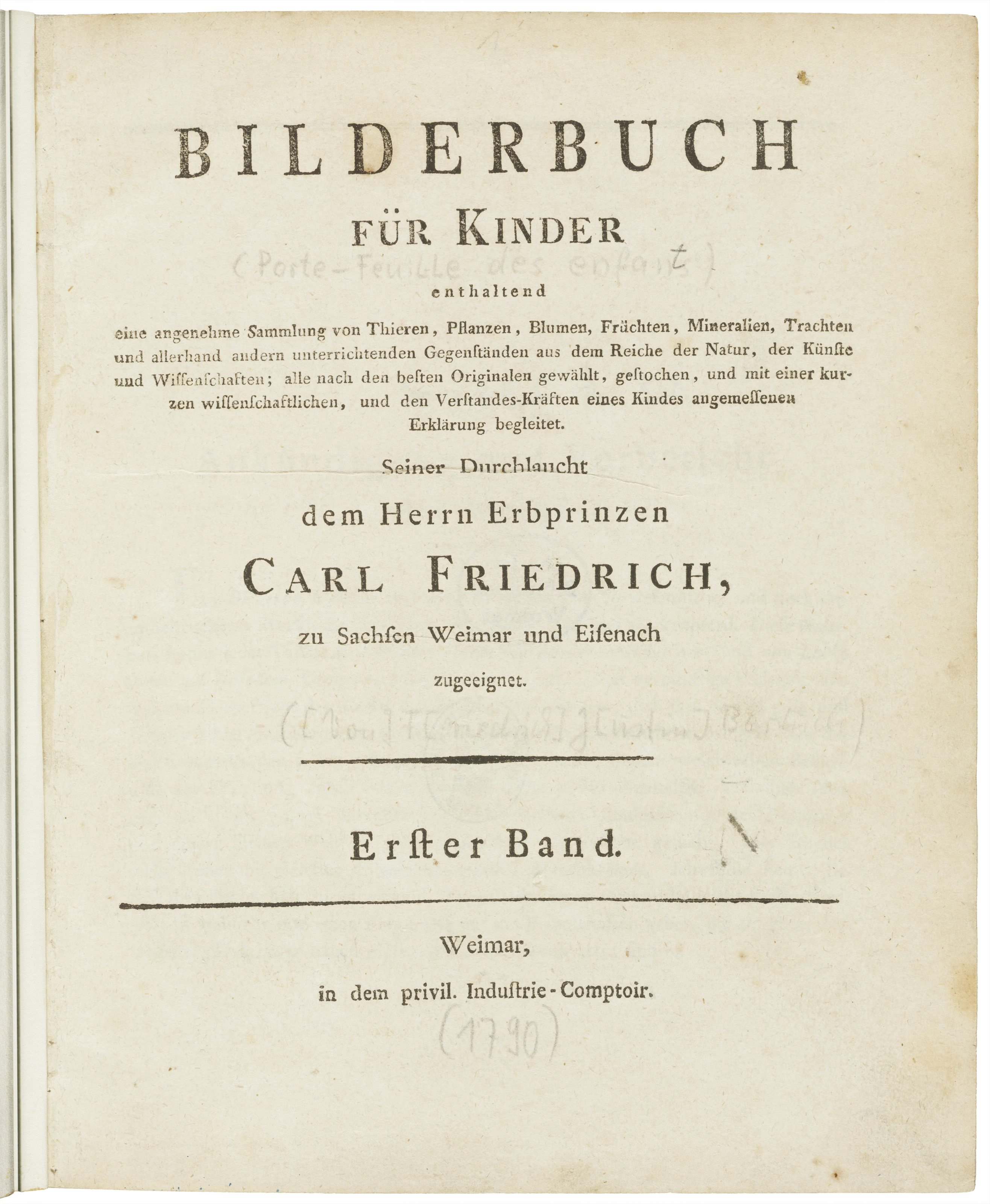

Friedrich Justin Bertuch: Bilderbuch für Kinder, 1790–1830

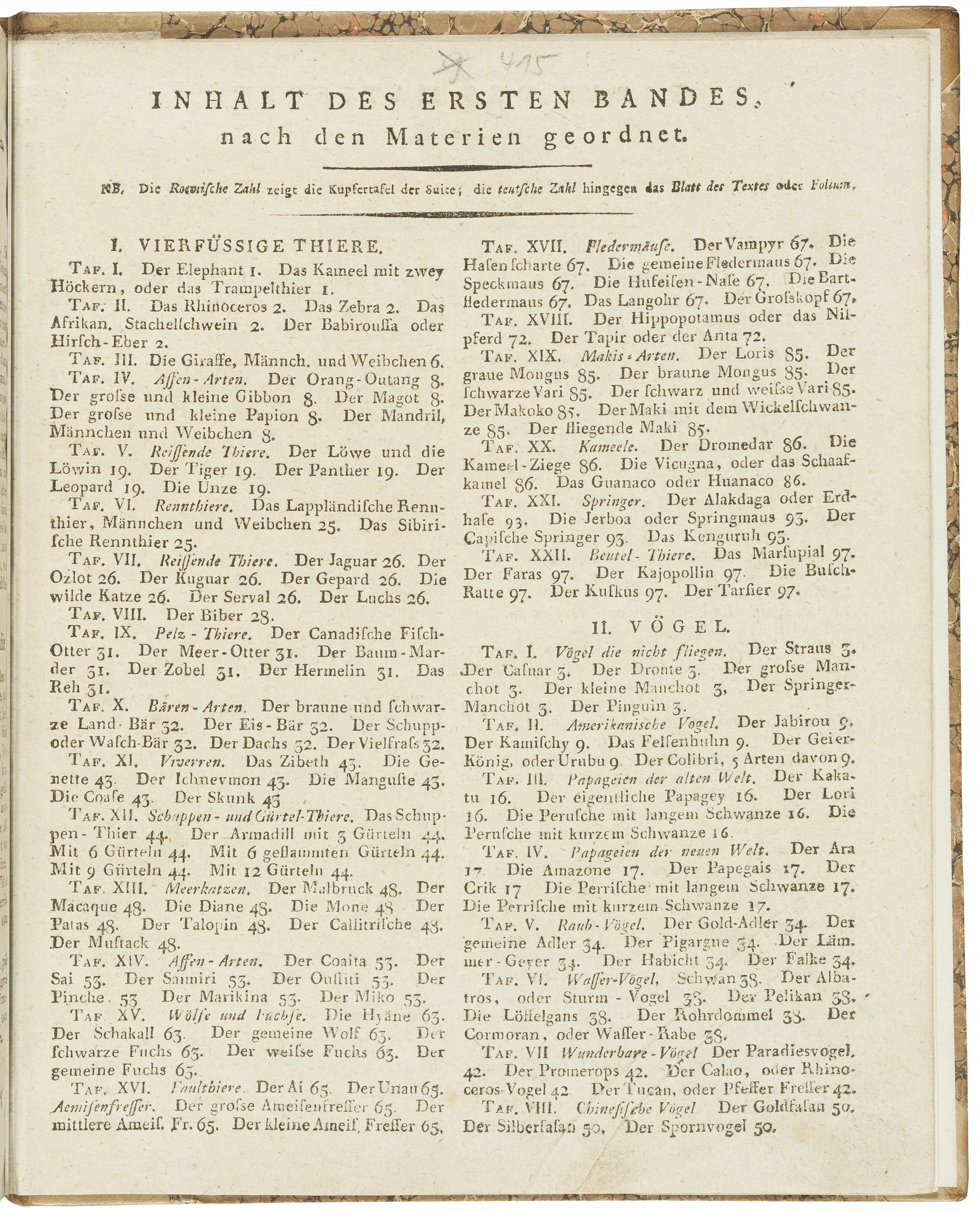

Das „Bilderbuch für Kinder“ ist eine berühmte Kinder-Enzyklopädie mit nahezu 1.200 kolorierten Bildtafeln: ein Wissenspanorama für Klein und Groß, das alle Erkenntnisse, Entdeckungen und Erfindungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts abdeckt.

| Verleger | Friedrich Justin Bertuch (1747–1822)

[ GND ] [ so:fie ] |

| Titel |

Bilderbuch für Kinder: enthaltend eine angenehme Sammlung von Thieren, Pflanzen, Blumen, Früchten, Insecten, Trachten und allerhand andern unterrichtenden Gegenständen aus dem Reiche der Natur, der Künste und Wissenschaften […]

[ GND ] |

| Entstehungszeit | 1790–1830 |

| Material / Technik | zahlreiche handkolorierte Kupferstiche |

| Weitere Metadaten | |

|---|---|

| Format | Quart (4°) |

| Umfang | 12 Bände |

| Provenienz | alter Bestand |

| Haltende Einrichtung | Herzogin Anna Amalia Bibliothek |

| Signatur | 19 A 732 (1) – (12) |

| Links zum Objekt |

|---|

| Digitale Sammlungen der HAAB |

| Bibliothekskatalog |

| Copyright | Klassik Stiftung Weimar |

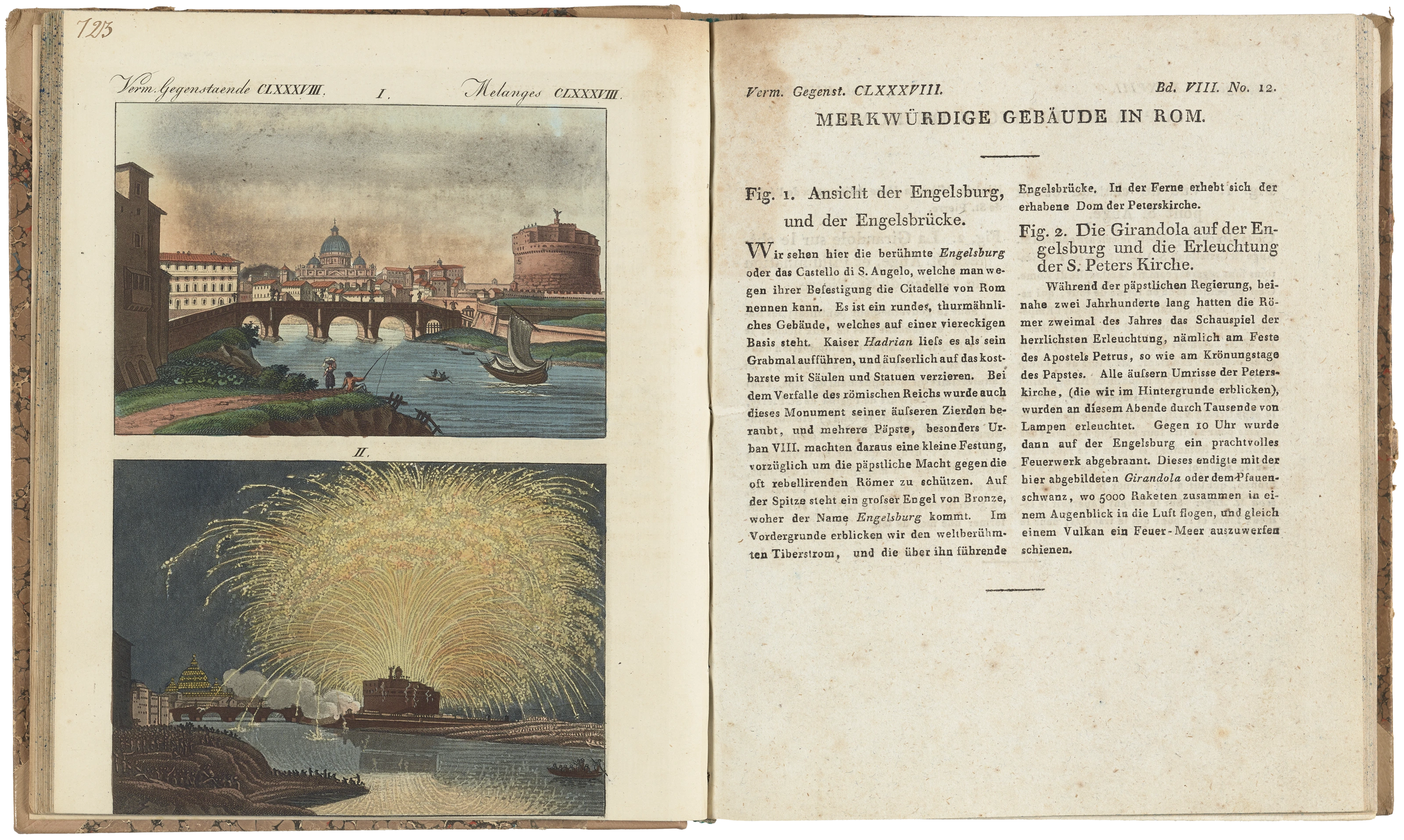

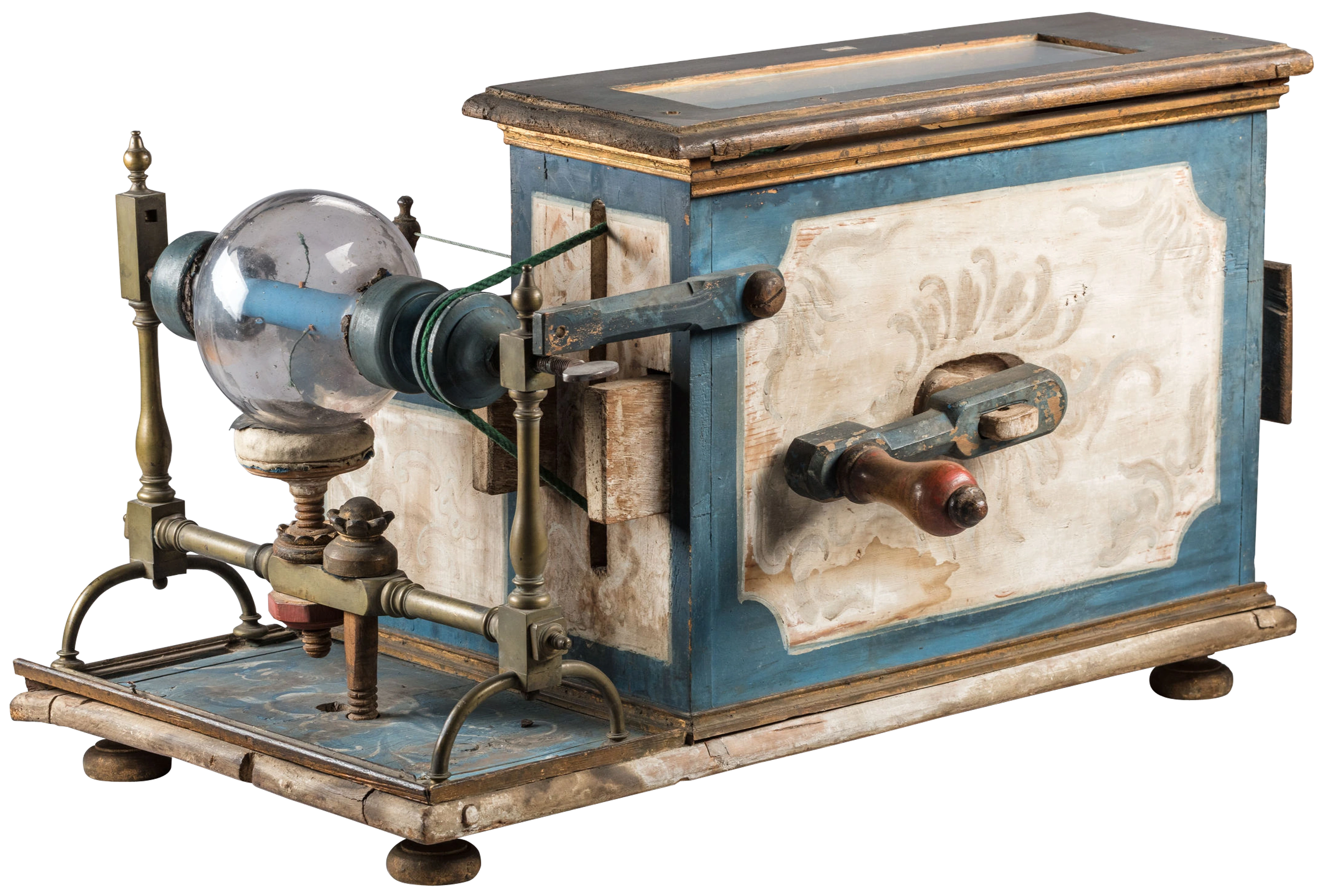

„Bilderbuch für Kinder enthaltend eine angenehme Sammlung von Thieren, Pflanzen, Blumen, Früchten, Mineralien, Trachten und allerhand andern unterrichtenden Gegenständen aus dem Reiche der Natur, der Künste und Wissenschaften; alle nach den besten Originalen gewählt, gestochen, und mit einer kurzen wissenschaftlichen, und den Verstandes-Kräften eines Kindes angemessenen Erklärung begleitet“ – so lautet der vollständige Titel des größten und schönsten deutschen Sachbuches für Kinder und Jugendliche. Das Werk mit nahezu 1.200 Bildtafeln und Begleittexten erschien von 1790 bis 1830 in 237 Lieferungen im Weimarer Landes-Industrie-Comptoir von Friedrich Justin Bertuch (1747–1822). Die Einzelhefte mit einer Auflage von 3.000 Stück waren auch für weniger Begüterte erschwinglich. Das enzyklopädisch aufgebaute Bilderbuch enthält Artikel zur Naturkunde im weitesten Sinn, etwa über „Seltene Säugethiere“, „Neuentdeckte Fische“, „Merkwürdige Käfer“, „Einheimische Nadelhölzer“ oder „Arznei-Pflanzen“. Darüber hinaus bietet das Werk Einblicke in die zunehmend global vernetzte Kultur der Zeit um 1800 mit Themen wie „Menschen aus Europa“, „Die sieben Wunder der Welt“, „Gottheiten der Griechen und Römer“, „Künste und Handwerke in China“, „Boote der Grönländer“ oder „Die Besteigung des Montblanc“. Neben naturkundlichem Fragen und Einblicken in die weite Welt wurden später verstärkt auch technische Entwicklungen berücksichtigt, etwa 1802 der Heißluftballon oder 1816 das Dampfboot.