Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.

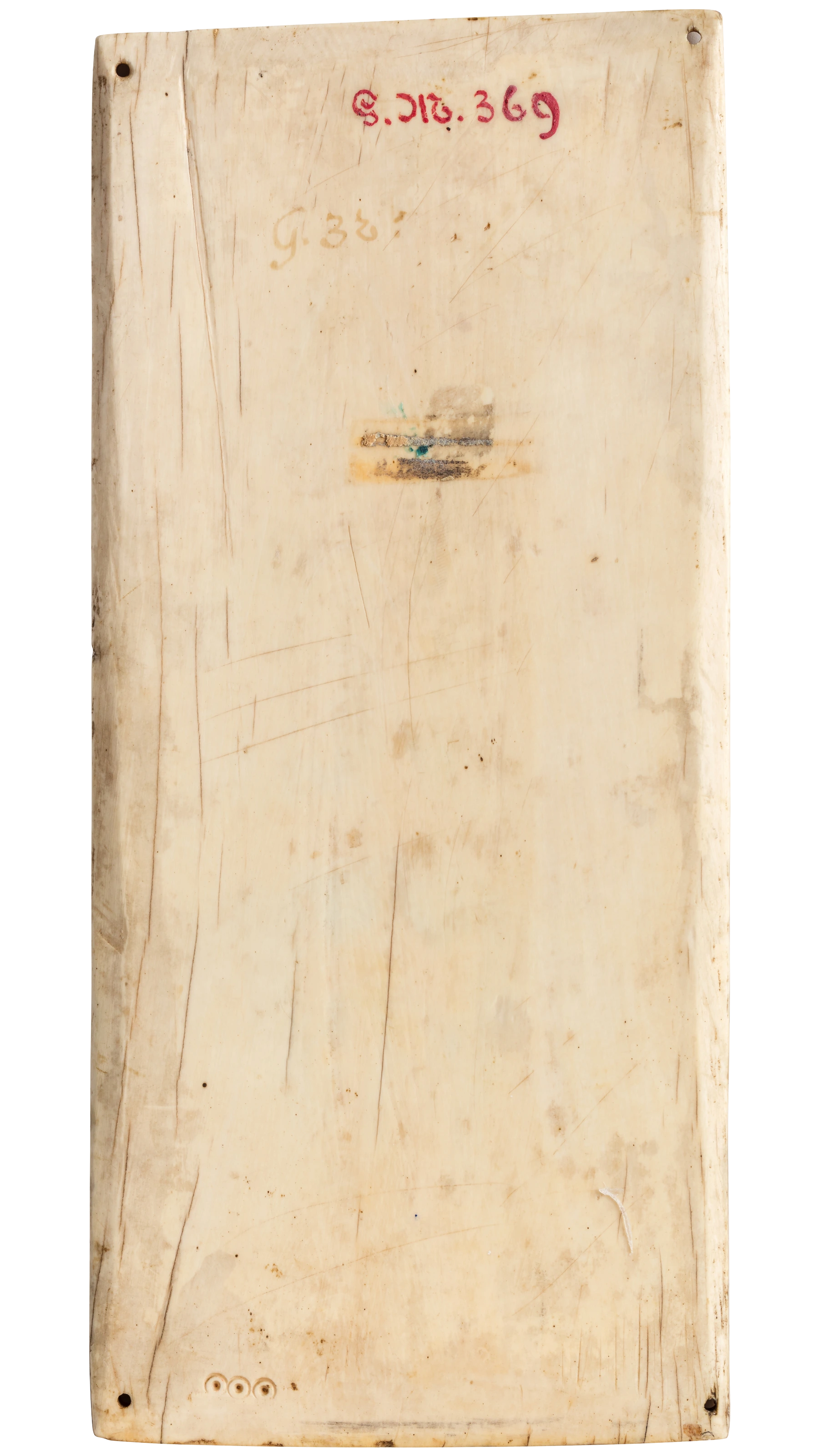

Hofschule Karls des Kahlen: Elfenbeinrelief mit der Himmelfahrt Christi und dem ungläubigen Thomas, 2. Hälfte 9. Jh.

Das mit filigranen Details gestaltete Elfenbeinrelief ist eines der ältesten Sammlungsobjekte der Klassik Stiftung Weimar. Ursprünglich zierte die kleine Tafel den Buchdeckel einer mittelalterlichen Evangelienhandschrift.

| Künstler | Hofschule Karls des Kahlen |

| Titel | Elfenbeinrelief mit der Himmelfahrt Christi und dem ungläubigen Thomas |

| Standort | derzeit nicht ausgestellt |

| Entstehungszeit | 2. Hälfte 9. Jh. |

| Objekttyp | Kunstgewerbe |

| Material / Technik | Elfenbein, reliefiert und geschnitzt |

| Weitere Metadaten | |

|---|---|

| Höhe | 22,6 cm |

| Breite | 9,9 cm |

| Tiefe | 2,7 cm |

| Provenienz | 1851 im Inventar des Großherzoglichen Kunstkabinetts nachgewiesen |

| Haltende Einrichtung | Museen |

| Sammlung | Kunstgewerbesammlung / Kunst- und Wunderkammer |

| Inventar-Nr. | A 19 |

| Links zum Objekt |

|---|

| Fotothek Online |

| Digitale Sammlungen der Museen |

| Copyright | Klassik Stiftung Weimar |

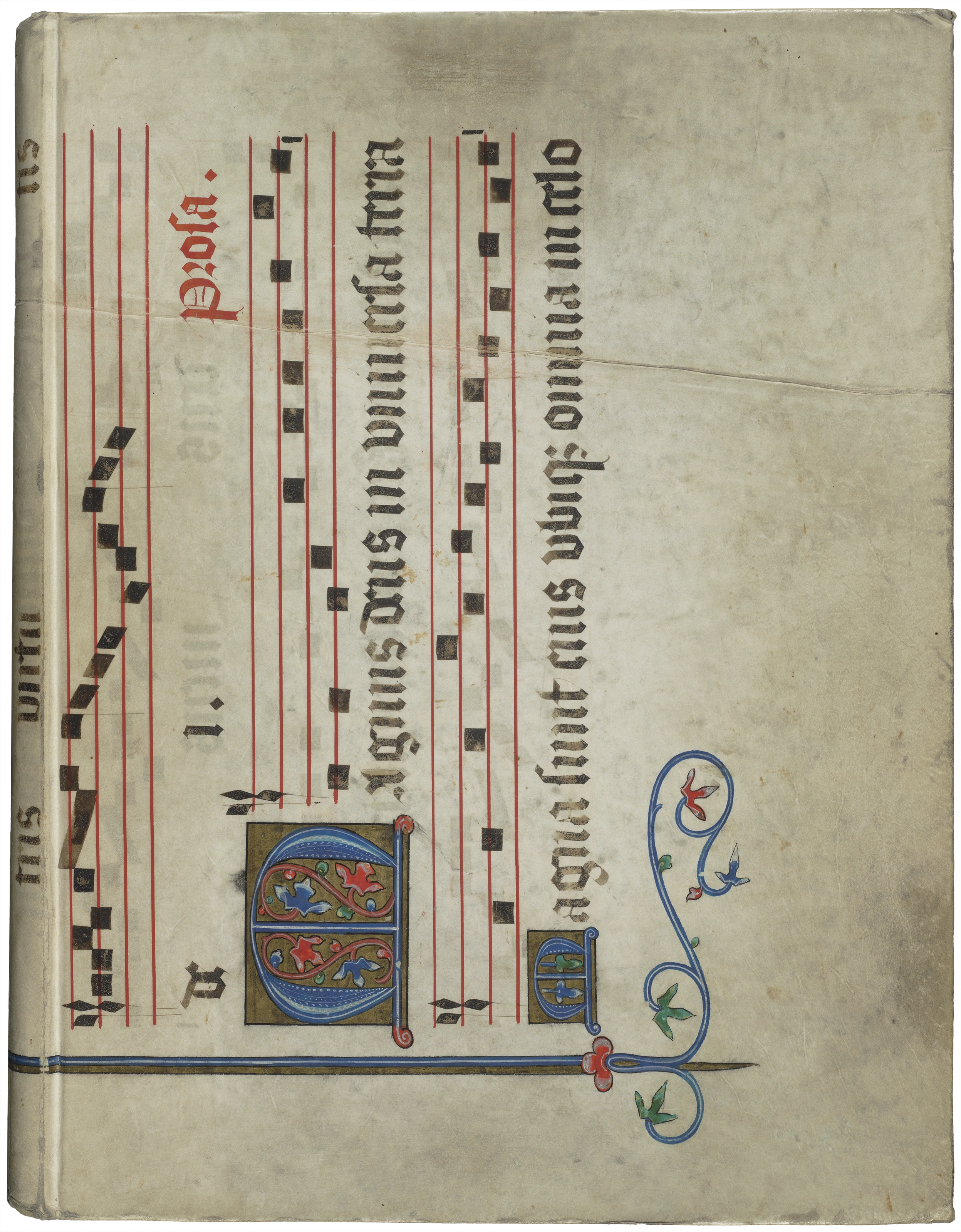

Das kunstvoll gearbeitete Relief zeigt drei Szenen aus dem Leben Jesu Christi: Unten der ungläubige Thomas, der seinen Finger in die Wunde Christi legt, um sich von dessen Auferstehung zu überzeugen; in der Mitte die mit ausgebreiteten Armen betende Maria, umgeben von Aposteln; und oben die Himmelfahrt des von Engeln flankierten Christus, der gütig und verheißungsvoll zu den Menschen hinabblickt. Darüber reicht ihm die Hand Gottes einen Siegeskranz. Diese Bildsprache stammt von antiken Kunstwerken, die das biblische Verbot, Gott abzubilden, geschickt umgingen, indem sie nur seine Hand darstellten.

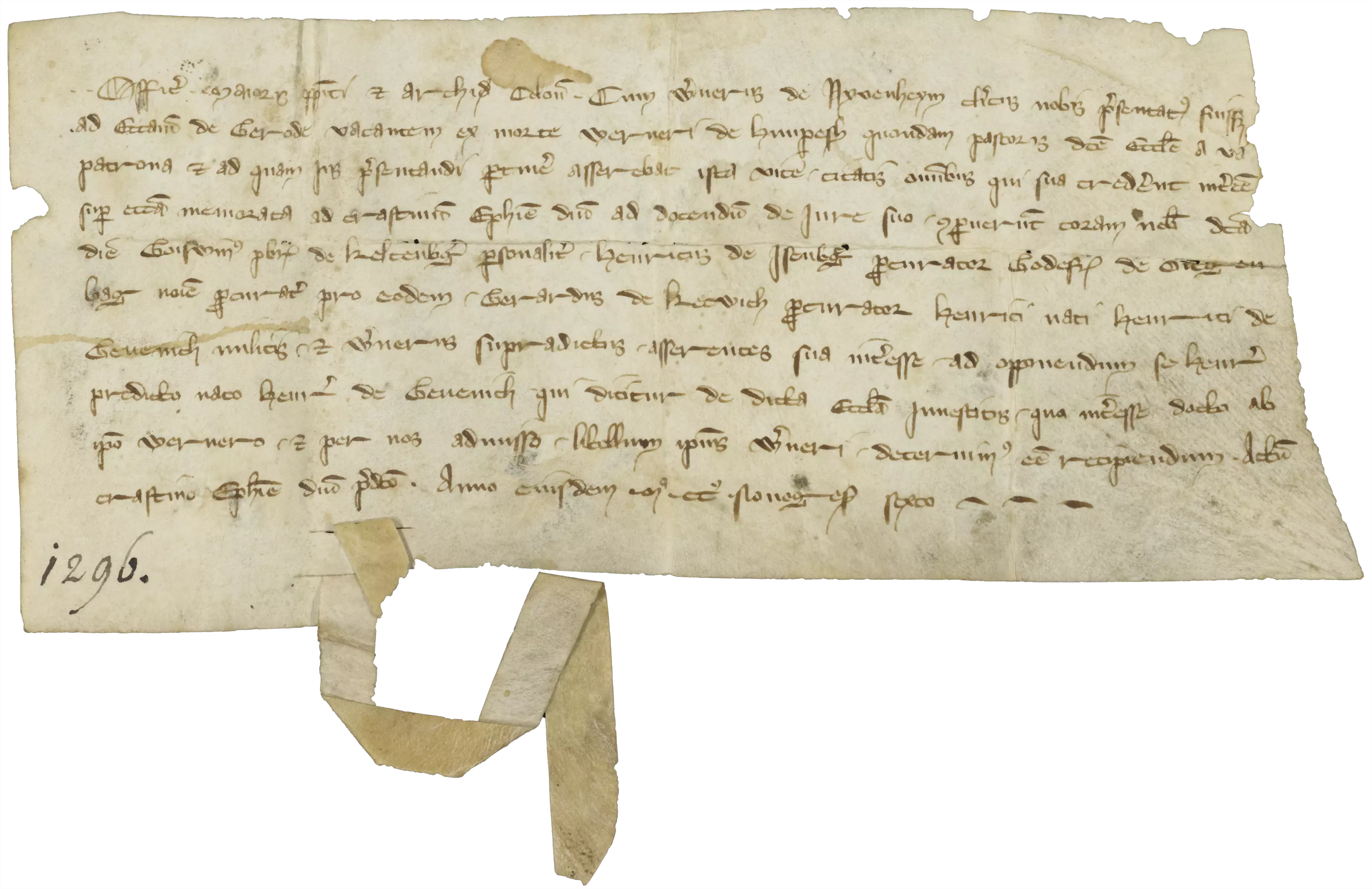

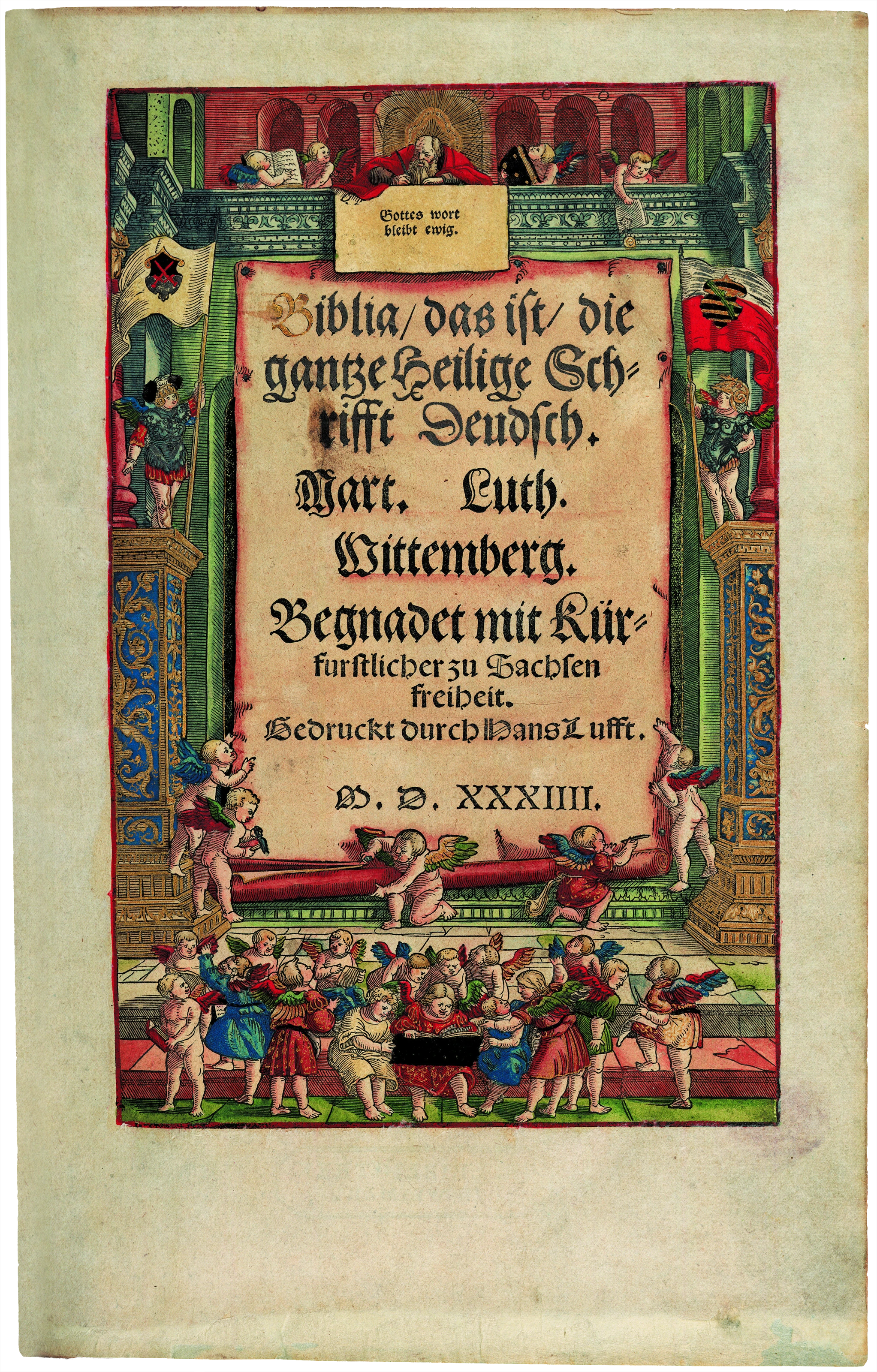

Das Elfenbeintäfelchen entstand am Hofe Karls des Kahlen (823–877), einem Enkel Karls des Großen. Er trat in die Fußstapfen seines Großvaters und ließ sich zum Kaiser krönen, um das Erbe der Antike ins Mittelalter zu tragen. Dazu gehörte die Förderung der Bildung und der Künste, insbesondere das Herstellen kostbarer Bücher, die antike Traditionen fortsetzten und übertrafen.

Als Teil eines umfangreichen Buchschmucks war das Relief von in Goldschmiedearbeit gefassten Edelsteinen umgeben und auf dem Buchdeckel befestigt, wovon die Löcher in den Ecken der Tafel zeugen. Der Text des Buches war von Hand auf Pergamentpapier geschrieben und vermutlich reich illustriert. Das Ergebnis war ein Buchkunstwerk, dem Schatz eines Königs oder einer Kirche würdig. In seiner kostbaren Ausstattung barg es das, was den damaligen Menschen am wertvollsten war: das Wort Gottes.