Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.

Johann Heinrich Wilhelm Tischbein: Hektor wirft Paris seine Weichlichkeit vor, 1786

Der aus einer Künstlerfamilie stammende Tischbein lebte und arbeitete über fünfzehn Jahre in Italien. In Rom war Goethe für mehrere Monate sein Mitbewohner. Die Freundschaft war getragen vom Interesse an der Kunst der Antike und der Literatur Homers.

| Künstler | Johann Heinrich Wilhelm Tischbein (1751–1829)

[ GND ] [ so:fie ] |

| Titel |

Hektor wirft Paris seine Weichlichkeit vor und mahnt ihn, in den Kampf zu ziehen

[ GND ] |

| Standort | derzeit nicht ausgestellt |

| Entstehungszeit | 1786 |

| Objekttyp | Gemälde |

| Material / Technik | ölhaltige Farben auf Leinengewebe |

| Weitere Metadaten | |

|---|---|

| Höhe | 295,0 cm |

| Breite | 363,2 cm |

| Tiefe | 3,0 cm |

| Provenienz | 2003 Ankauf aus dem Kunsthandel |

| Haltende Einrichtung | Museen |

| Sammlung | Gemäldesammlung |

| Inventar-Nr. | G 2455 |

| Links zum Objekt |

|---|

| Fotothek Online |

| Digitale Sammlungen der Museen |

| Copyright | Klassik Stiftung Weimar |

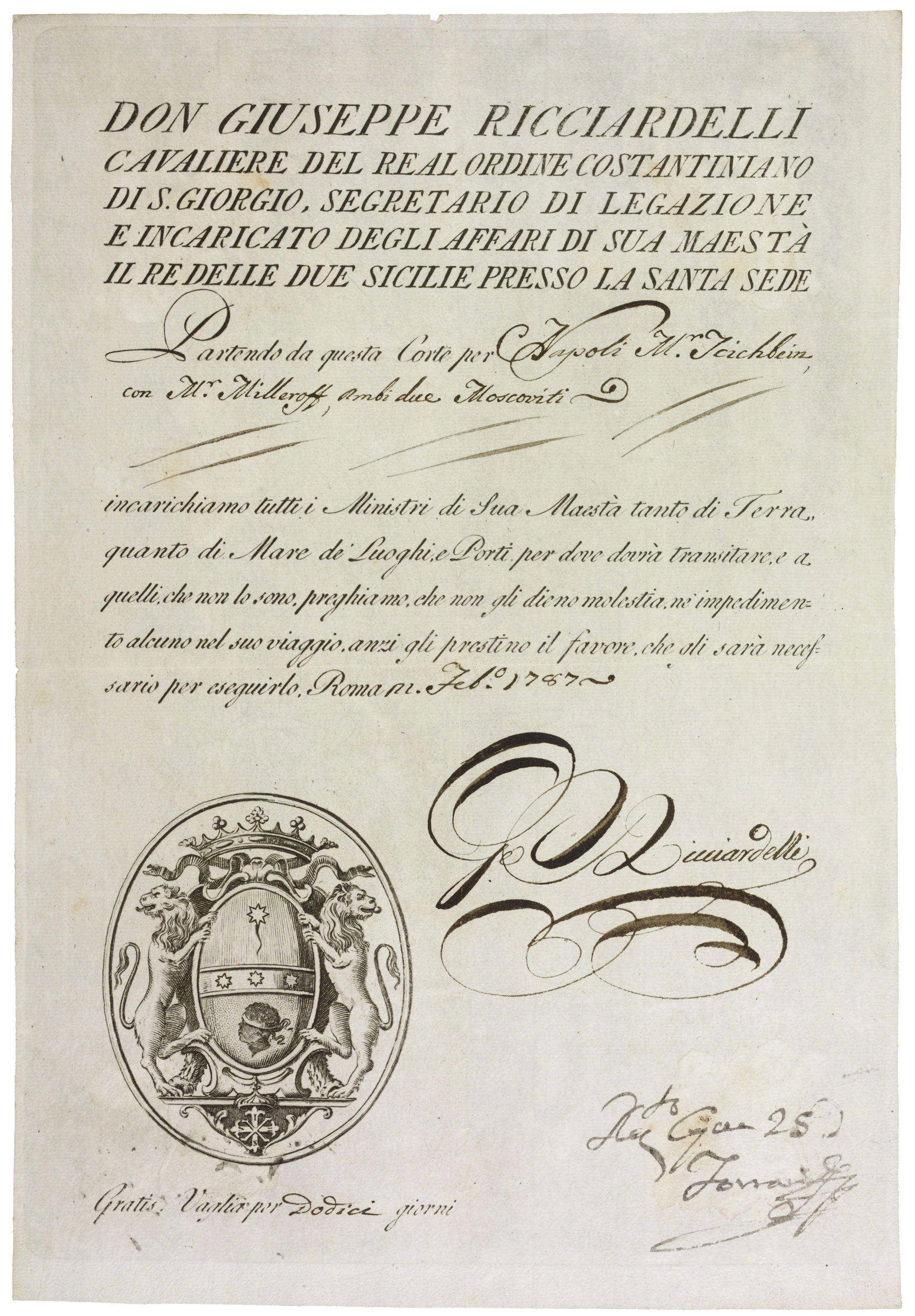

Für das großformatige Historienbild, das Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) 1786 in Johann Heinrich Wilhelm Tischbeins (1751–1829) Atelier in Rom sah, wählte der Maler eine Szene aus Homers „Ilias“. In den Frauengemächern des Palastes von Troja sitzt der halbnackte Königssohn Paris neben seiner aus Griechenland entführten Gemahlin Helena. Die Waffen hat er niedergelegt, den Helm abgesetzt. Vor beiden steht der zum Kampf gerüstete Hektor. Zornig weist er mit ausgestrecktem Arm auf den vor den Toren Trojas tobenden Krieg, den der Bruder mit der Entführung Helenas heraufbeschworen hat. Die Dramatik der Situation spiegelt sich auch in den entglittenen Handarbeitsutensilien Helenas und in den erstarrten Gesten und Gesichtern der Dienerinnen.

Tischbein gestaltet die Szene bühnenhaft-pathetisch unter Einbeziehung antiker Architekturelemente. Charakteristisch ist der klare, minutiöse Malstil. Bei der Ausführung der Personen orientierte sich der Künstler an antiken Skulpturen, Reliefs und Vasenmalereien. Die Idee formaler und moralischer Vorbildhaftigkeit des klassischen Altertums war auch ein zentrales Thema der Weimarer Klassik. Als in den Jahren 1799 bis 1805 ein Kuratorium unter Goethes Führung Preisaufgaben für zeitgenössische bildende Künstler auslobte, um sie auf die klassizistische Kunstauffassung einzuschwören, wählte man dafür Themen aus der antiken Mythologie, speziell aus den Dichtungen Homers. Die Anregung dazu hatte Goethe während der gemeinsamen Zeit mit Tischbein in Rom erhalten.

2003, reichlich 200 Jahre nach seiner Vollendung, konnte das Gemälde dank großzügiger Unterstützung durch die Ernst von Siemens Kunststiftungfür die Weimarer Sammlungen erworben werden.