Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.

Johann Wolfgang von Goethe: Manuskripte zum „West-oestlichen Divan“, 1814/15

Goethes umfangreichste Gedichtsammlung, ein Spätwerk vielstimmiger Dialoge, enthält berühmte Gedichte wie „Selige Sehnsucht“ und „Gingo biloba“ und unvergessliche Verse wie „Gottes ist der Orient! / Gottes ist der Occident!“

| Autor | Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

[ GND ] [ so:fie ] |

| Titel |

Manuskripte zum „West-oestlichen Divan“

[ GND ] |

| Entstehungszeit | 1814/15 |

| Objekttyp | Autograph |

| Material / Technik | Handschrift, Tinte auf Papier |

| Weitere Beteiligte | |

|---|---|

| Mitautorin | Marianne von Willemer (1784–1860)

[ GND ] [ so:fie ] |

| Inspirationsgeber | Hafis (um 1317/26–um 1388/90)

[ GND ] [ so:fie ] |

| Weitere Metadaten | |

|---|---|

| Provenienz | 1885 durch testamentarische Verfügung Walther von Goethes der Großherzogin Sophie von Sachsen-Weimar-Eisenach übereignet |

| Haltende Einrichtung | Goethe- und Schiller-Archiv |

| Bestand | Goethe, Johann Wolfgang / Werke |

| Signatur | GSA 25/W 797; GSA 25/W 798 |

| Links zum Objekt |

|---|

| Archivdatenbank (Gottes ist der Orient) |

| Archivdatenbank (Vier Gnaden) |

| Digitale Sammlungen der HAAB (Erstdruck) |

| Copyright | Klassik Stiftung Weimar |

Johann Wolfgang von Goethes (1749-1832) umfangreichste Gedichtsammlung, ein Spätwerk vielstimmiger Dialoge, enthält berühmte Gedichte wie „Selige Sehnsucht“ und „Gingo biloba“ und unvergessliche Verse wie „Gottes ist der Orient! / Gottes ist der Occident!“

Text:

Der „West-oestliche Divan“, eine Sammlung von Gedichten in zwölf Büchern mit einem kulturhistorischen Prosateil zu „Besserem Verständniss“, entstand ab 1814, als Johann Wolfgang von Goethes (1749–1832) von Jugend an lebendige Begeisterung für den Orient durch seine Lektüre des „Diwan“ des persischen Dichters Hafis (um 1317/26–um 1388/90) neu aufflammte und ihm mit Marianne von Willemer (1784-1860) eine geistreiche Mitdichterin begegnete. Die beiden sind die wichtigsten Gesprächspartner des Dichter-Ichs im „Divan“: Hafis wird als „Zwilling“ besungen, Marianne, die Autorin von Gedichten wie „Hochbeglückt in deiner Liebe“, als Suleika adressiert und geliebt von Hatem, in dem sich Goethe zugleich verbirgt und zeigt.

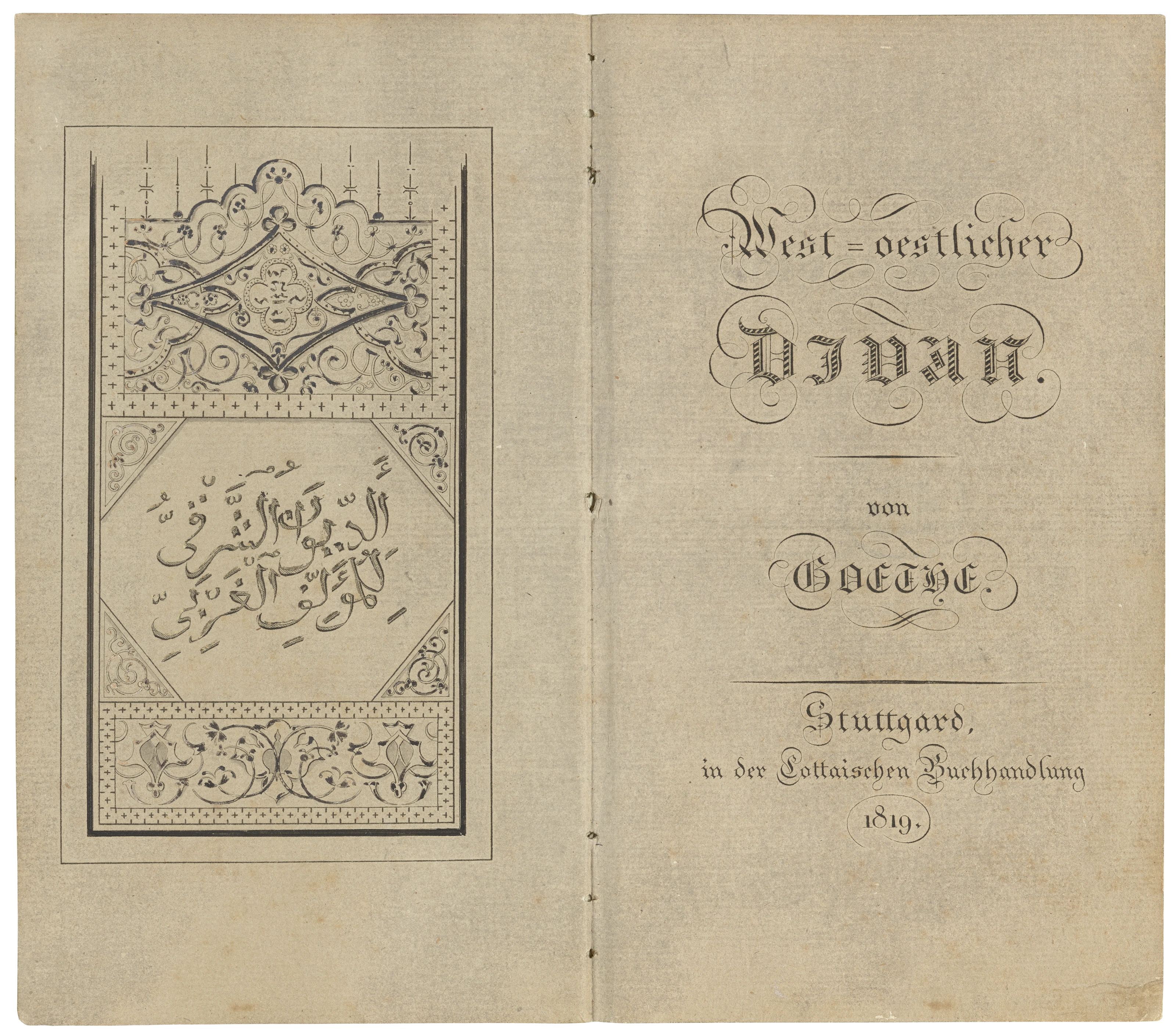

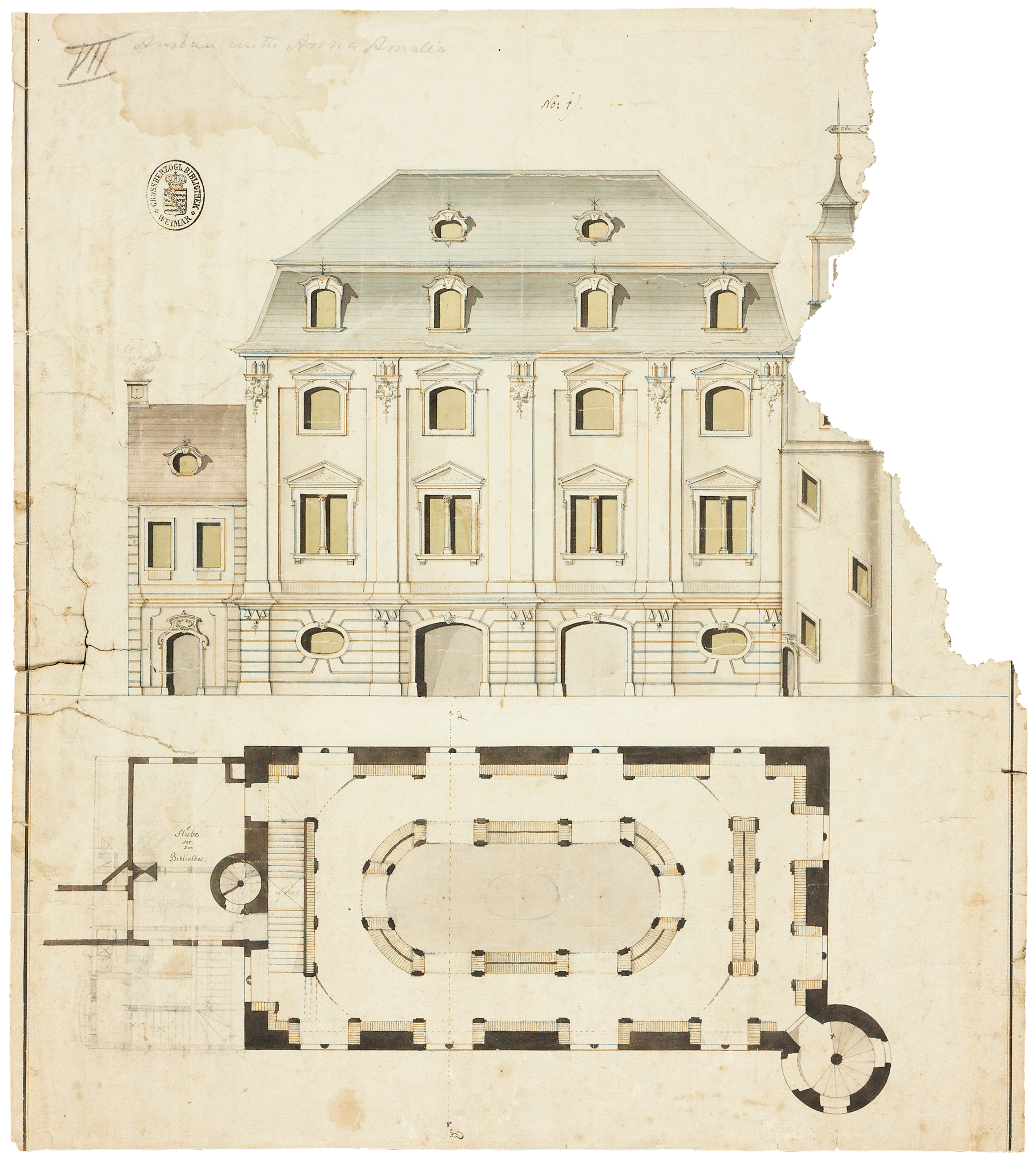

Von schöpferischer Freude am Dialog zwischen Orient und Okzident, zwischen Zeiten und Welten zeugen augenfällig der arabisch-deutsche Doppeltitel des Erstdrucks (1819) und die zweisprachigen Titel der Gedichtbücher wie „Chuld Nameh – Buch des Paradieses“. Wie intensiv Goethe in exzellenter Kenntnis von Koran, Bibel, persischer Literatur und Orientkunde in ferne Welten eintauchte, illustrieren auch eigenhändige Manuskripte in arabischer Schrift und Kalligraphie wie „Gottes ist der Orient“, umwölkt durch Abrī-Schrift, oder die Reinschrift von „Vier Gnaden“ mit der Basmala, der Einleitungsformel der Suren.

Resonanz finden die Divan-Dichtungen seit ihrer Entstehung insbesondere in Literatur und Musik. 1999 wurde in Weimar das West-Eastern Divan Orchestra gegründet.