Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.

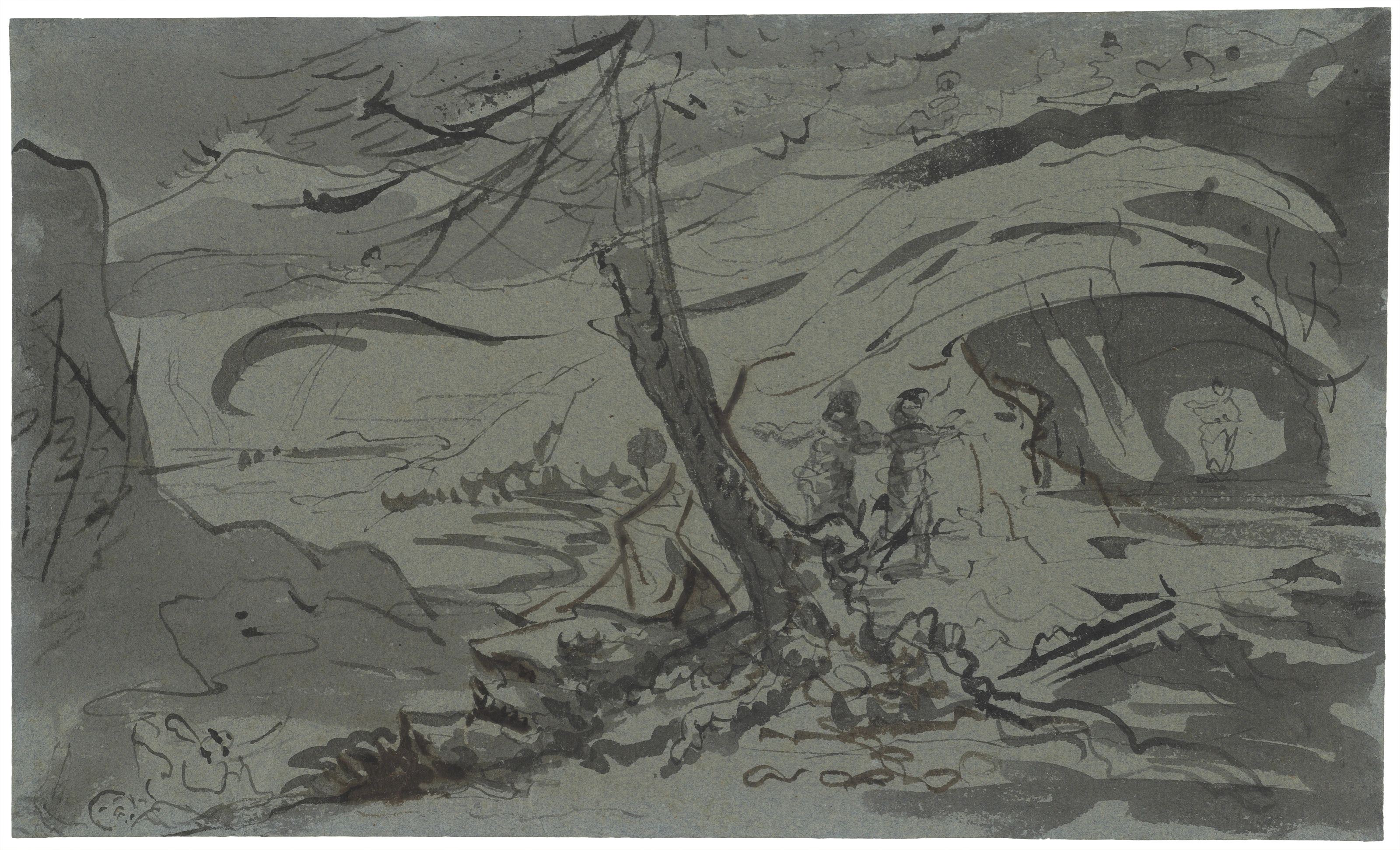

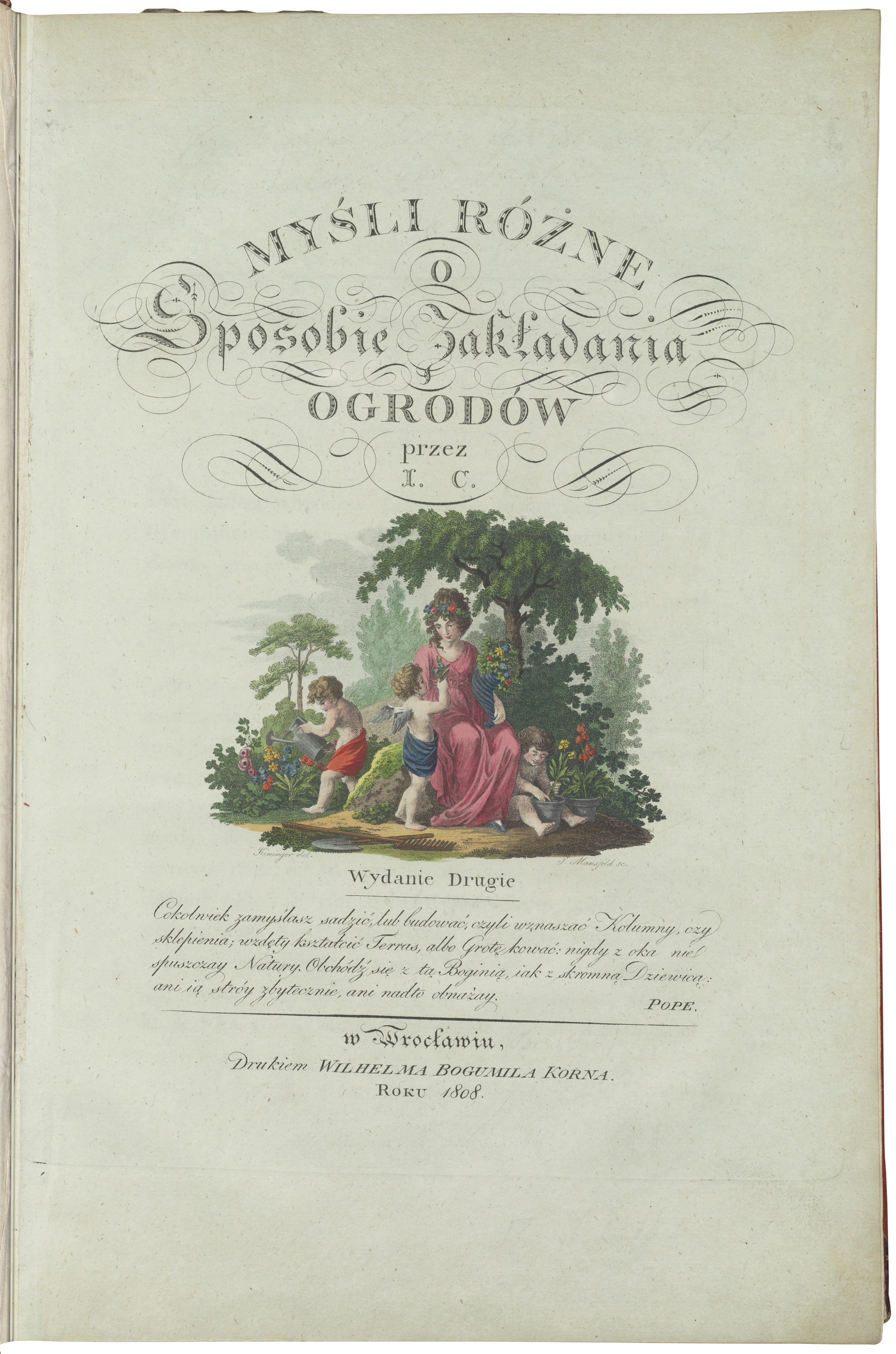

Johann Wolfgang von Goethe: Zeichnungen zur „Metamorphose der Pflanzen“, um 1795

Die aquarellierten Zeichnungen aus einer Mappe gehören zum Schönsten, was Goethes handschriftlicher Nachlass zur Naturforschung im Goethe- und Schiller-Archiv zu bieten hat: sprossende Maiskörner, Tulpen und Primeln in leuchtenden Farben.

| Autor / Künstler | Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)

[ GND ] [ so:fie ] |

| Titel |

Zeichnungen zur „Metamorphose der Pflanzen“

[ GND ] |

| Entstehungszeit | um 1795 |

| Objekttyp | Autograph / Zeichnung |

| Material / Technik | aquarellierte Zeichnungen auf Papier |

| Weitere Beteiligte | |

|---|---|

| Künstler (vermutlich beteiligt) | Johann Christian Wilhelm Waitz (1766–1796)

[ GND ] [ so:fie ] |

| Weitere Metadaten | |

|---|---|

| Umfang | 36 Tafeln, 7 Blätter mit Erläuterungen |

| Provenienz | 1885 durch testamentarische Verfügung Walther von Goethes der Großherzogin Sophie von Sachsen-Weimar-Eisenach übereignet |

| Haltende Einrichtung | Goethe- und Schiller-Archiv |

| Bestand | Goethe, Johann Wolfgang / Naturwissenschaftliche Werke |

| Signatur | GSA 26/LIV, 8 (ÜF 349) |

| Links zum Objekt |

|---|

| Archivdatenbank |

| Copyright | Klassik Stiftung Weimar |

Die Zeichnungen ergänzen und illustrieren Johann Wolfgang von Goethes (1749–1832) 1790 entstandenen „Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären“. Zu sehen sind drei junge Maispflanzen mit zarten Wurzeln und sich ausbildenden Sprossachsen mit grünen Keimblättern. Die Besonderheit der Tulpenblüte links besteht darin, dass ein Blatt zugleich Stängel- und Kronenblatt ist. Rechts gleichen die Stängelblätter in Gestalt und Farbe Kronenblättern. Bei den Blüten der Primeln haben sich die Kelche fast vollständig in eine untere Krone umgewandelt.

Die Zeichnungen der Mappe mit insgesamt 36 Tafeln sind nach dem botanischen „Versuch“ von 1790 entstanden, in dem Goethe erstmals die Grundprinzipien seiner morphologischen Vorstellungen niedergeschrieben hatte. Um 1795 beschäftigte er sich abermals intensiv mit der Formenvielfalt des Pflanzenreichs, studierte das „Bilden und Umbilden“ der Natur bei Keimung, Blatt- und Blütenbildung und suchte, besondere Erscheinungen als Teil allgemeiner Entwicklungsprozesse zu begreifen.

Goethe war ein genauer Beobachter. Seine Eindrücke hielt er sorgfältig in Wort und Bild fest. Handschriftliche Erläuterungen zu den Tafeln liegen bei. Die Beteiligung des Malers und Kupferstechers Johann Christian Wilhelm Waitz (1766–1796) und anderer Lehrer der Weimarer Zeichenschule an der künstlerischen Umsetzung der aquarellierten Zeichnungen ist wahrscheinlich, aber nicht sicher zu belegen.