Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.

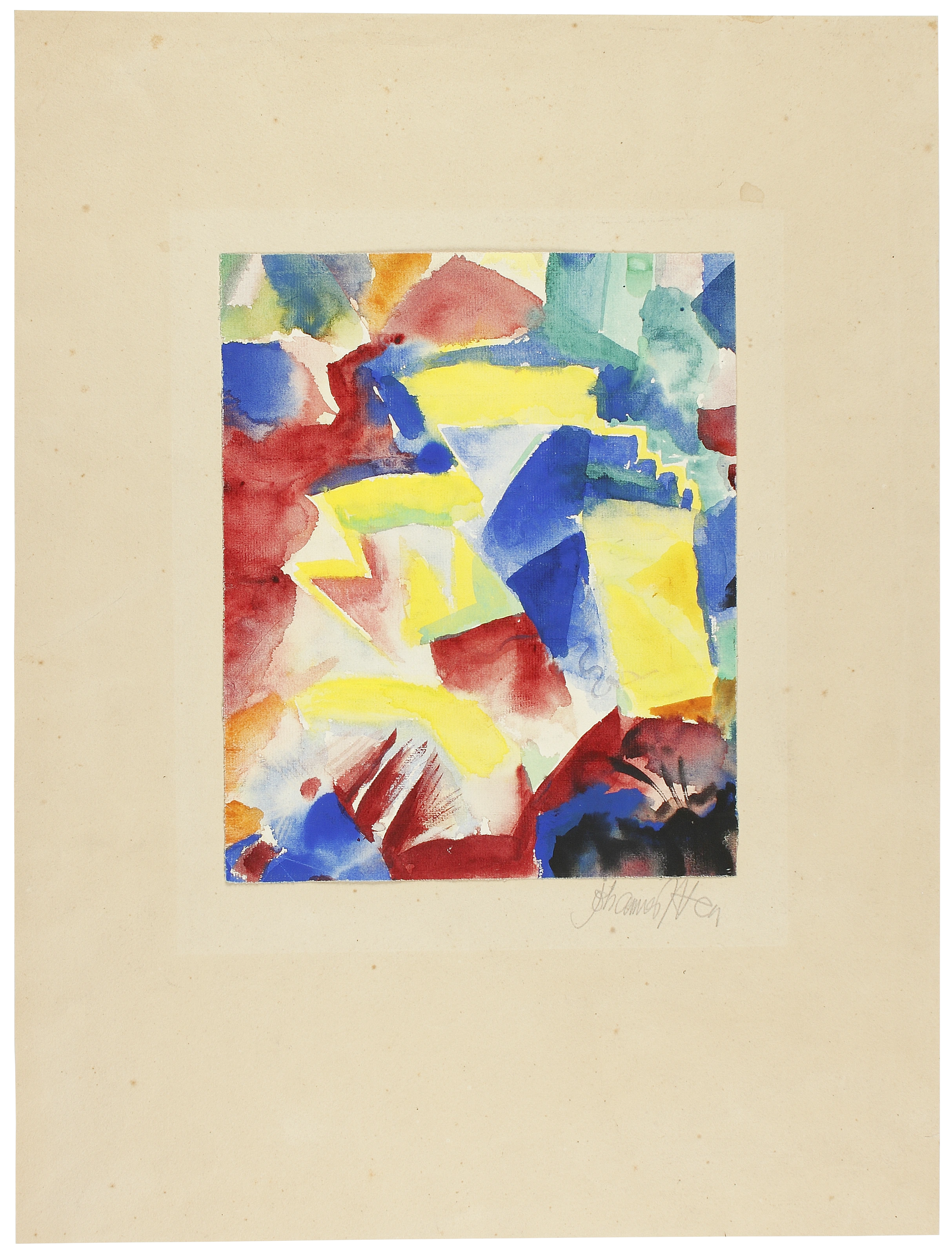

Johannes Itten: Abstrakte Komposition, um 1917

Johannes Itten schuf dieses Aquarell kurz vor Beginn seiner Lehrtätigkeit am Staatlichen Bauhaus in Weimar. Es zeigt exemplarisch die für Ittens Lehre charakteristische spielerische Suche nach elementaren Grundprinzipien der Gestaltung.

| Künstler | Johannes Itten (1888–1967)

[ GND ] [ so:fie ] |

| Titel |

Abstrakte Komposition

[ GND ] |

| Standort | derzeit nicht ausgestellt |

| Entstehungszeit | 1917 |

| Objekttyp | Zeichnung |

| Material / Technik | Graphit, Aquarell und Deckweiß |

| Weitere Metadaten | |

|---|---|

| Höhe | 25,3 cm |

| Breite | 20,8 cm |

| Provenienz | 1996 Ankauf von Florian F. Adler (Weesen, Schweiz) |

| Haltende Einrichtung | Museen |

| Sammlung | Graphische Sammlungen |

| Inventar-Nr. | KK 11449 |

| Links zum Objekt |

|---|

| Digitale Sammlungen der Museen |

| Copyright | Klassik Stiftung Weimar © VG Bild-Kunst, Bonn 2021 |

Neben Walter Gropius prägte kein anderer Bauhaus-Meister die Anfangsjahre des Staatlichen Bauhauses in Weimar so stark wie der Schweizer Johannes Itten (1888–1967). Er entwickelte ab 1919 den für alle Schülerinnen und Schüler der Kunstschule obligatorischen Vorkurs mit grundlegenden Wahrnehmungs- und Gestaltungsübungen und stand als Formmeister den meisten Werkstätten vor.

Bei der Entwicklung des Vorkurses, der zum „Herzstück der Bauhauspädagogik“ wurde, kamen Itten seine vorausgegangenen Lehrerfahrungen in Wien zugute, wo er ab 1917 eine private Kunstschule geführt hatte. Aus dieser Zeit stammt auch das Aquarell „Abstrakte Komposition (Farbige Studie)“, das mit seiner kristallinen Aufsplitterung der Formen und Farben exemplarisch für Ittens systematische Suche nach elementaren Grundprinzipien der Gestaltung steht.

Seine schon in Wien unter dem Einfluss der Reformpädagogik erarbeitete umfassende Formen- und Farbenlehre entwickelte Itten am Bauhaus – unter Mitwirkung der Musikpädagogin Gertrud Grunow – zu einer ganzheitlichen Lehre fort, in der das schöpferische Spiel einen zentralen Platz einnahm: „Ich führe alle schöpferische Tätigkeit zur Wurzel zurück, zum Spiel.“ Statt trockener akademischer Übungen ging es im Vorkurs vor allem um eine Sensibilisierung der subjektiven Wahrnehmung und um deren individuelle kreative Verarbeitung. Hauptziel war eine Klärung der jeweiligen Begabungen der Schülerinnen und Schüler vor ihrer Entscheidung für eine Ausbildung in einer der zehn Bauhaus-Werkstätten.