Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.

Karolingisches Evangeliar aus dem Bodenseeraum, Ende 9. Jh.

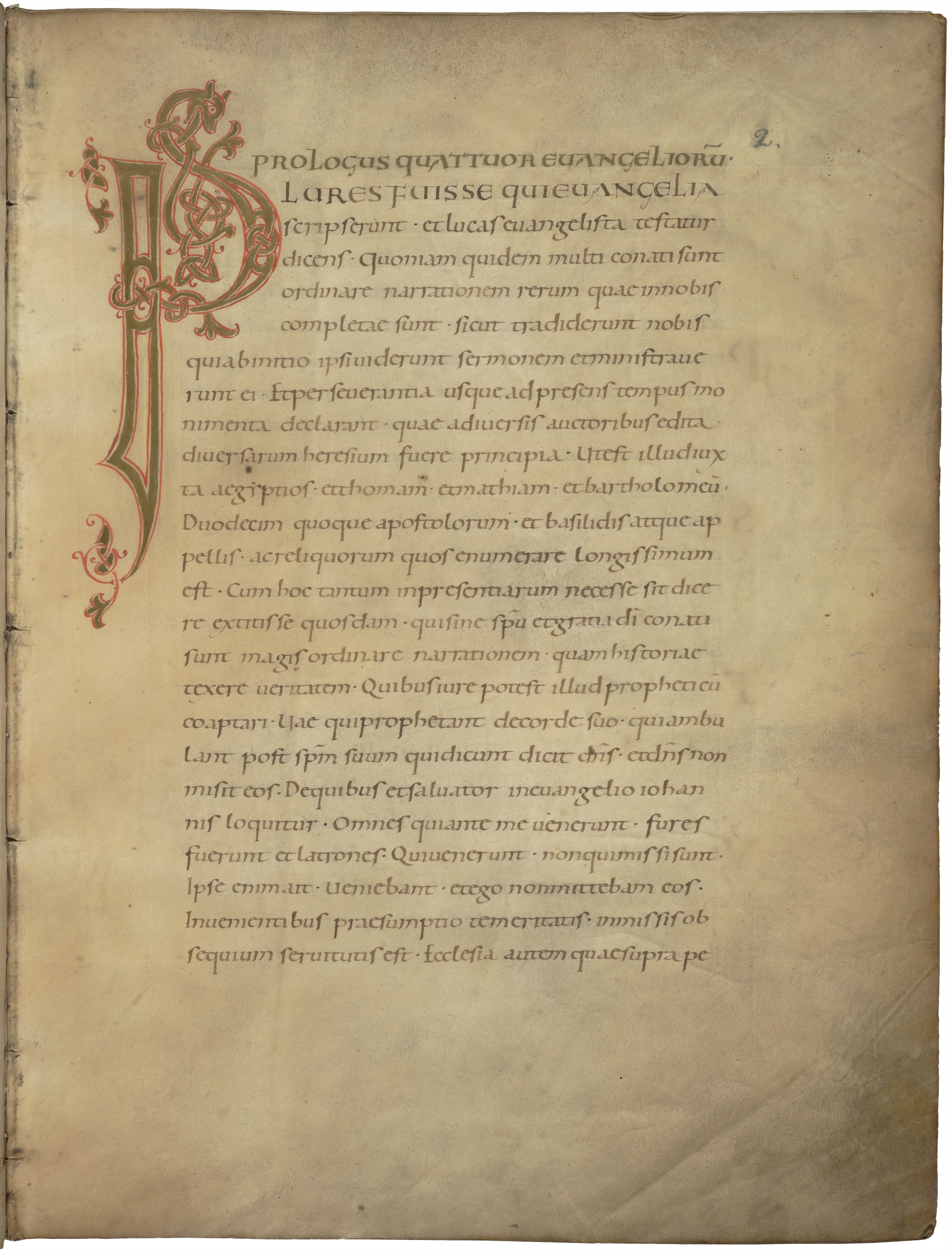

Das älteste Buch der Herzogin Anna Amalia Bibliothek ist ein Zeugnis der karolingischen Renaissance und entstand vor mehr als 1.100 Jahren. Antikisierende Miniaturen und ganzseitige Initialen prägen das kunstvolle Erscheinungsbild der Handschrift.

| Titel |

Karolingisches Evangeliar

[ GND ] |

| Entstehungszeit | Ende 9. Jh. |

| Objekttyp | Handschrift |

| Material / Technik | Pergament |

| Weitere Metadaten | |

|---|---|

| Format | Folio (2°) |

| Umfang | 53 Blatt |

| Provenienz | vermutlich nach 1803 aus dem Besitz des Benediktinerklosters Sankt Peter und Paul in Erfurt erworben |

| Haltende Einrichtung | Herzogin Anna Amalia Bibliothek |

| Sammlung | Bibelsammlung / Handschriftensammlung |

| Signatur | Fol 1 |

| Links zum Objekt |

|---|

| Digitale Sammlungen der HAAB |

| Bibliothekskatalog |

| Copyright | Klassik Stiftung Weimar |

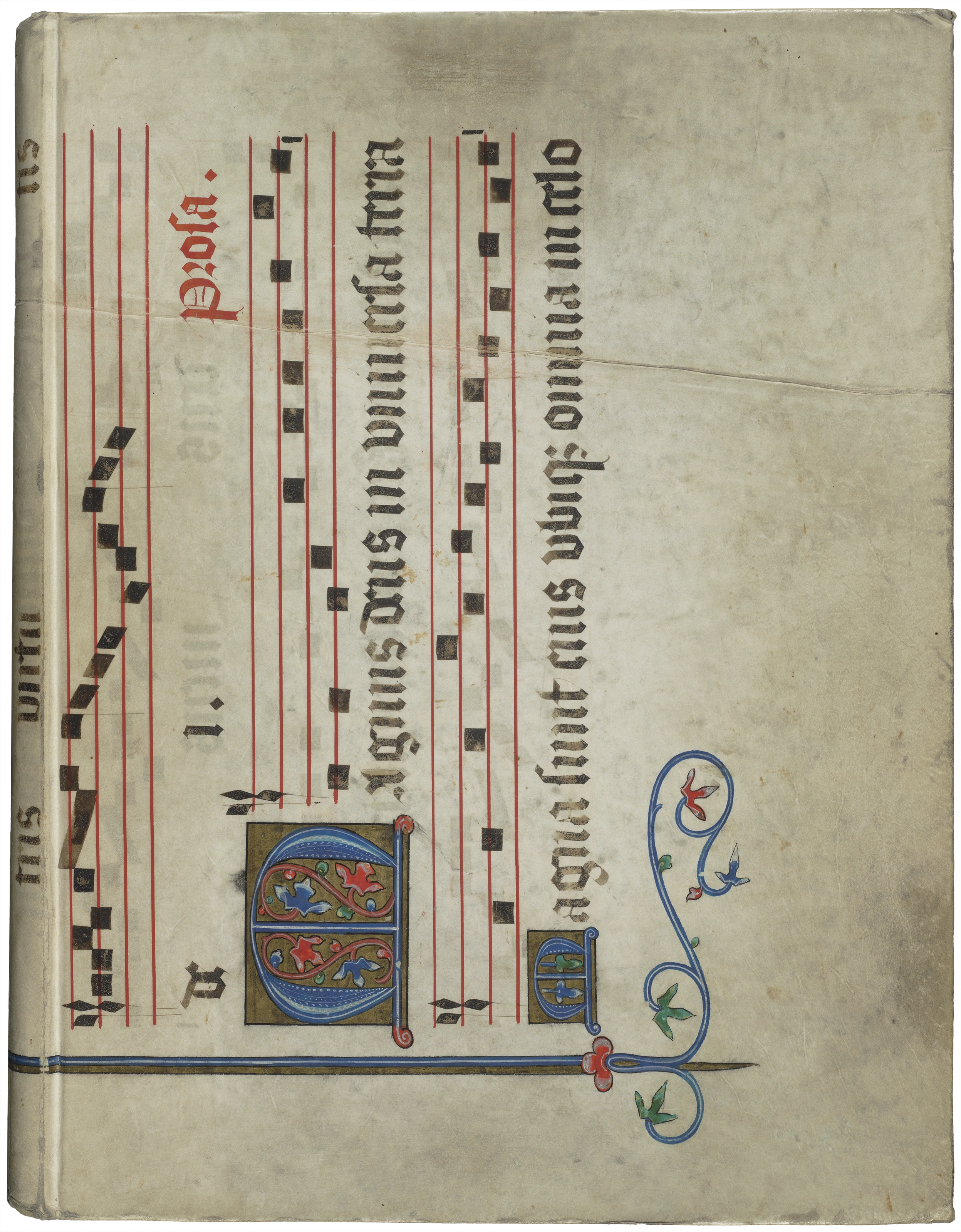

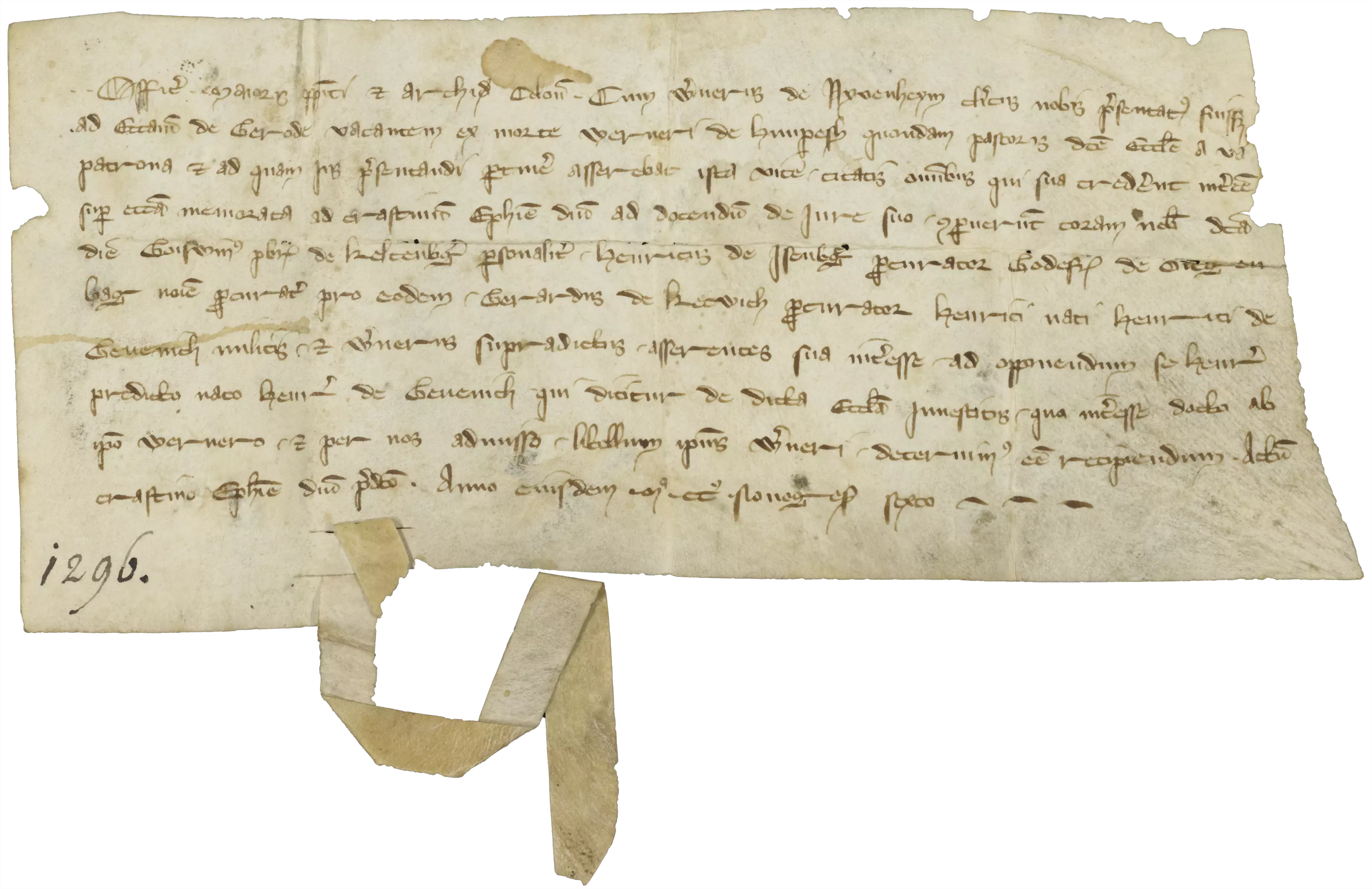

Vermutlich in einem Skriptorium des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau entstand Ende des 9. Jahrhunderts eine lateinische Handschrift der vier Evangelien des Neuen Testaments, die zu einem unbekannten Zeitpunkt geteilt wurde. Das Lukas- und das Johannesevangelium befindet sich heutzutage in der Bayerischen Staatsbibliothek München. Das Weimarer Fragment, bestehend aus einleitenden Briefen, dem Matthäus- und dem Markus-Evangelium, war länger ohne Schutzumschlag, worauf das stark abgenutzte Rückblatt verweist.

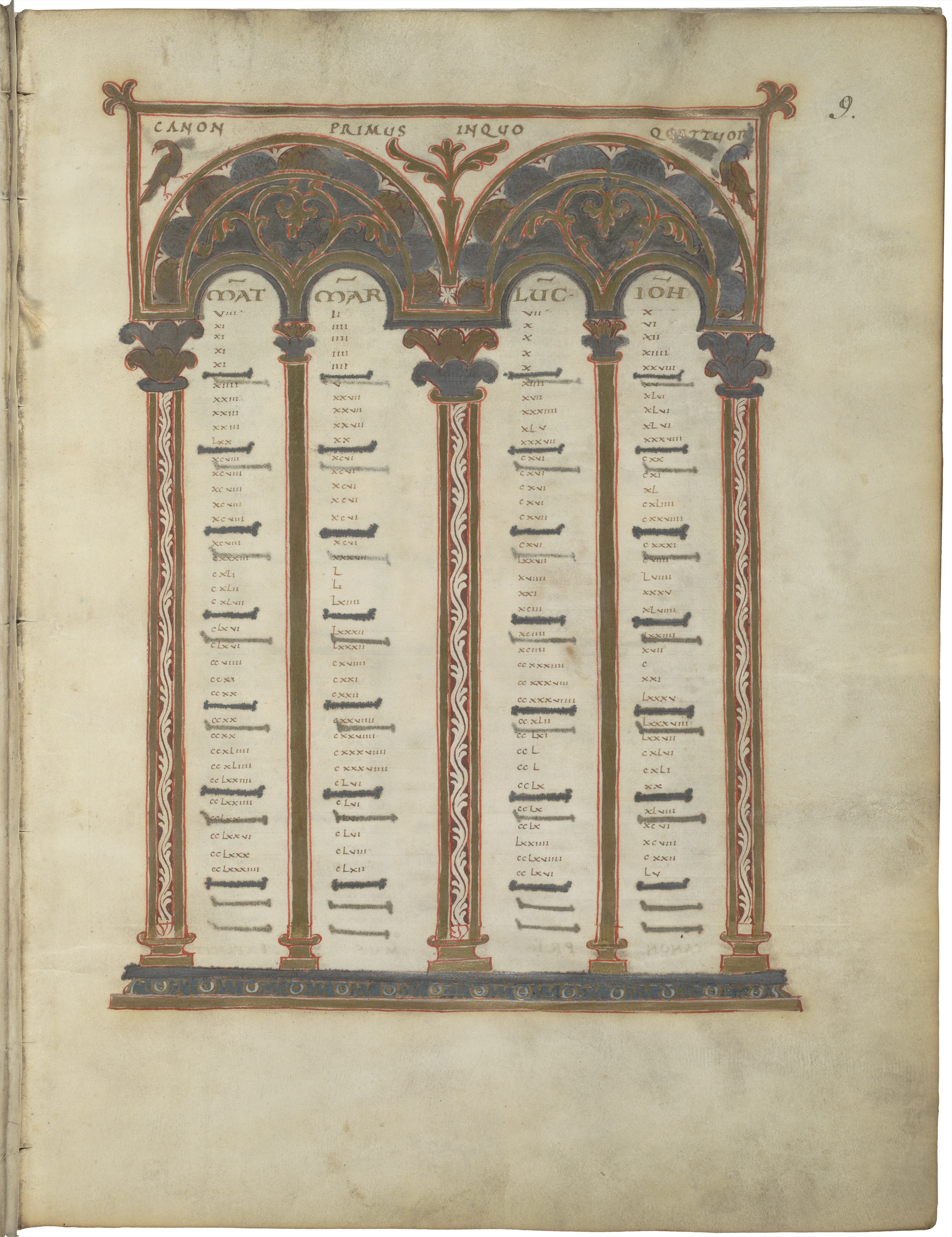

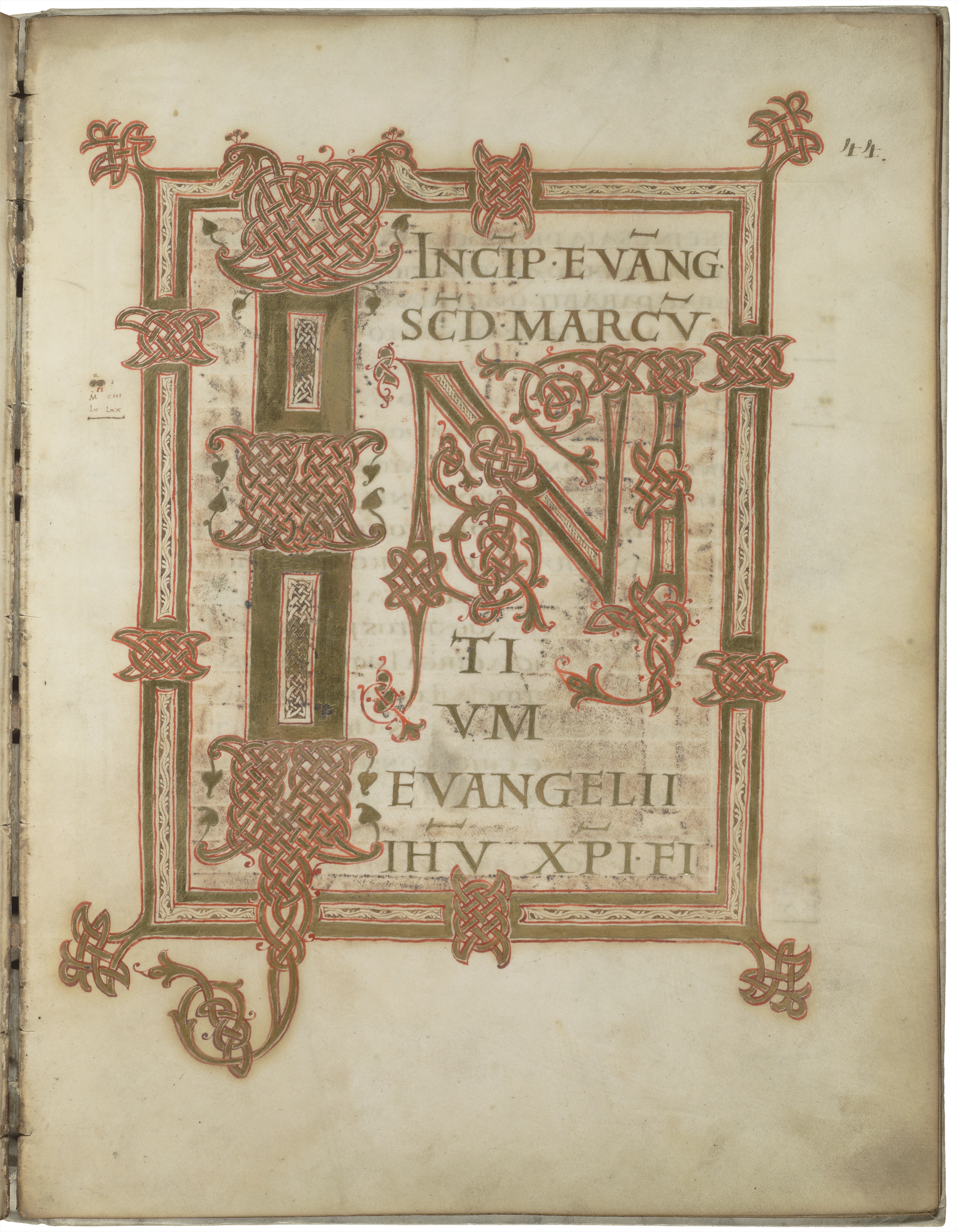

Die in karolingischen Minuskeln auf Pergament geschriebenen Evangelien beginnen jeweils mit einem kunstvoll in der Tradition irischer Buchmalerei gestalteten Initialblatt aus verschlungenen Ranken mit Knospen, Blättern und Tierköpfen, prachtvoll golden und rot umrahmt. Die den Text einrahmenden Miniaturen greifen die antikisierende Formensprache zeitgenössischer Architektur auf. Besonders aufwendig in Gold, Silber und Rotbraun gestaltet sind die Kanontafeln, eine Art Konkordanztabelle, um abzugleichen, ob alle vier Evangelien übereinstimmend von der Heilsgeschichte berichten. Die Textspalten sind durch Säulen getrennt, deren mit Akanthusblättern verzierte Kapitelle durch Rundbögen verbunden sind. Neben floralen Ornamenten sind auf antike Vorbilder zurückgehende Palmetten, Vögel und Medaillons zu sehen.

Auf welchem Weg die Handschrift nach Weimar gelangte, ist unbekannt. Möglicherweise stammt sie aus dem im Jahr 1803 aufgelösten Erfurter Benediktinerkloster Sankt Peter und Paul.