Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.

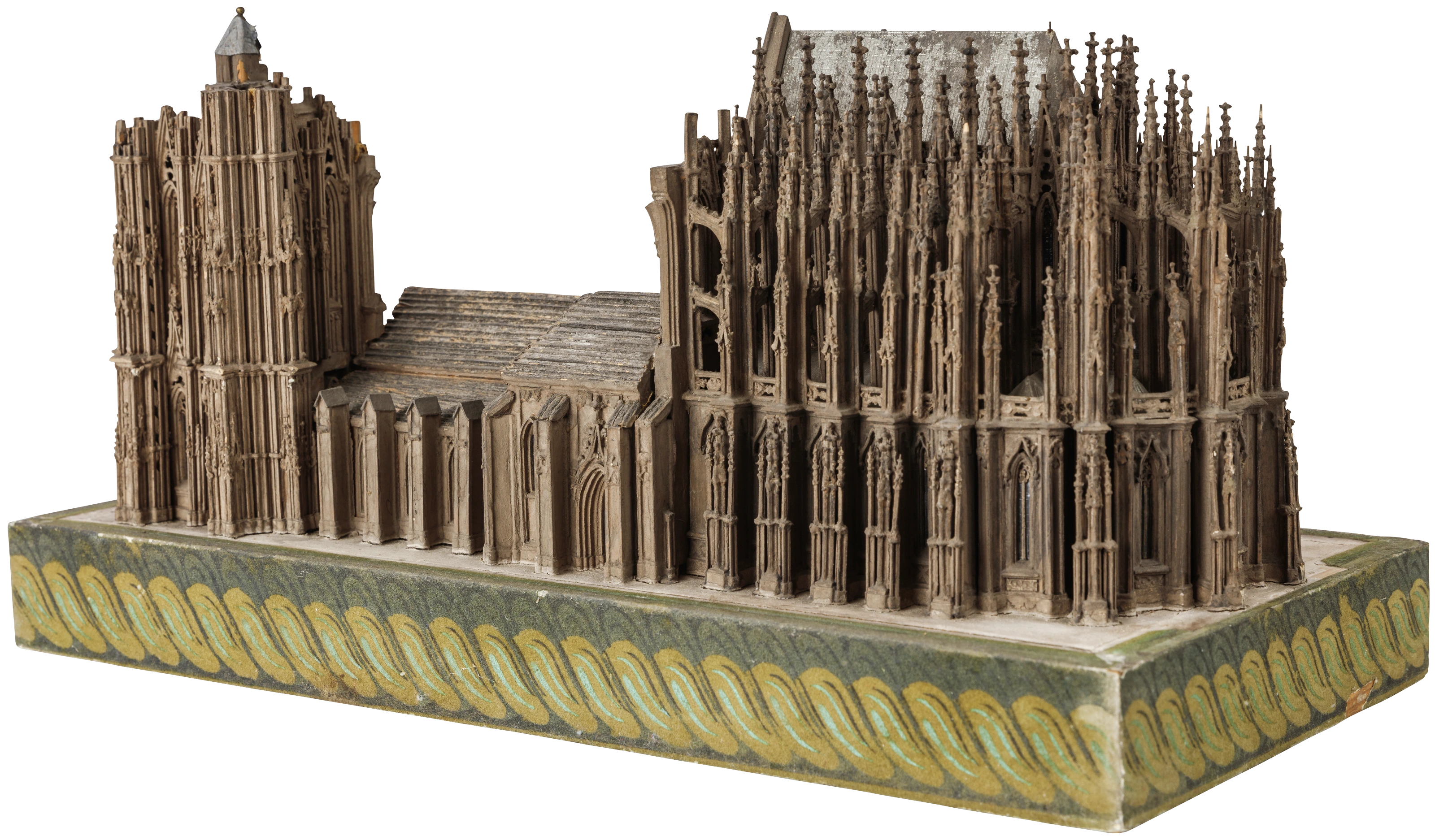

Martin Gottlieb Klauer/Adam Friedrich Oeser: Modell des Leopold-Denkmals für den Schlosspark Tiefurt, 1786

An den Ilmufern im Schlosspark Tiefurt erinnert ein Denkmal an Prinz Leopold von Braunschweig-Wolfenbüttel, der bei einem Oderhochwasser 1785 tödlich verunglückte. Seine Schwester Herzogin Anna Amalia von Sachsen-Weimar-Eisenach stiftete das Denkmal.

| Künstler | Martin Gottlieb Klauer (1742–1801)

[ GND ] [ so:fie ] |

| Titel | Modell des Leopold-Denkmals für den Schlosspark Tiefurt |

| Entstehungszeit | 1786 |

| Objekttyp | Modell |

| Material / Technik | Gips, gefasst; Süßwasserkalk, Alabaster |

| Weitere Beteiligte | |

|---|---|

| Künstler der Vorlage | Adam Friedrich Oeser (1717–1799)

[ GND ] [ so:fie ] |

| Auftraggeberin | Herzogin Anna Amalia von Sachsen-Weimar-Eisenach (1739-1807)

[ GND ] [ so:fie ] |

| Dargestellter | Herzog Leopold von Braunschweig-Lüneburg (1752-1785)

[ GND ] [ so:fie ] |

| Weitere Metadaten | |

|---|---|

| Höhe | 41,0 cm |

| Breite | 27,0 cm |

| Tiefe | 27,0 cm |

| Provenienz | alter Bestand |

| Haltende Einrichtung | Museen |

| Sammlung | Skulpturensammlung |

| Inventar-Nr. | KPl/01091 |

| Links zum Objekt |

|---|

| Fotothek Online |

| Digitale Sammlungen der Museen |

| Fotothek Online 2 |

| Copyright | Klassik Stiftung Weimar |

Beim Oderhochwasser 1785 ertrank Herzogin Anna Amalias (1739-1807) jüngster Bruder Leopold (1752–1785) während des Versuchs, den Fluss zu durchqueren. Über die Todesumstände entspann sich schnell die Legende vom Prinzen, der mithilfe seines Bootes Menschen aus den Fluten retteten wollte. Der Wahrheitsgehalt dieser Erzählung ist umstritten. Unumstritten ist aber die Trauer der Herzogin über den Verlust ihres Bruders. Ihr künstlerischen Berater Adam Friedrich Oeser (1717–1799) entwarf mit ihr ein Denkmal für Leopold, das in der Tiefurter Sommerresidenz errichtet werden sollte. Der Bildhauer Martin Gottlieb Klauer (1742–1801) fertigte hierzu ein Modell an.

Auf der golden umrandeten Grundplatte des Entwurfs sind Kalktuffsteine aufgehäuft. Zwischen ihnen ist eine Tafel mit der Widmung „DEM / VEREWIGTEN / LEOPOLD / ANNA AMALIA“ eingefügt. Über dem schweren Geröllhaufenerhebt sich das eigentliche Denkmal mit einem im Grundriss quadratischen, profilierten Sockel, an dessen Fuß Helm und Schwert als Attribute des Geehrten niedergelegt sind. Die Stirnseite des Sockels ziert ein Relief mit dem Porträt Leopolds. Das Denkmal wird gekrönt von einer Urne, verziert mit Lorbeerblättern und umrankt von Efeu: Sinnbilder der Ruhms und der Unsterblichkeit. Eine sich selbst in den Schwanz beißende Schlange, das Symbol der Ewigkeit, umschließt den Hals der Urne.

Der wohlüberlegte, auf den Tod ihres Bruders verweisende Standort des Denkmals in Sichtbeziehung zur Ilm, schuf eine dramatische Erinnerungssituation nicht nur für die Herzogin.