Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.

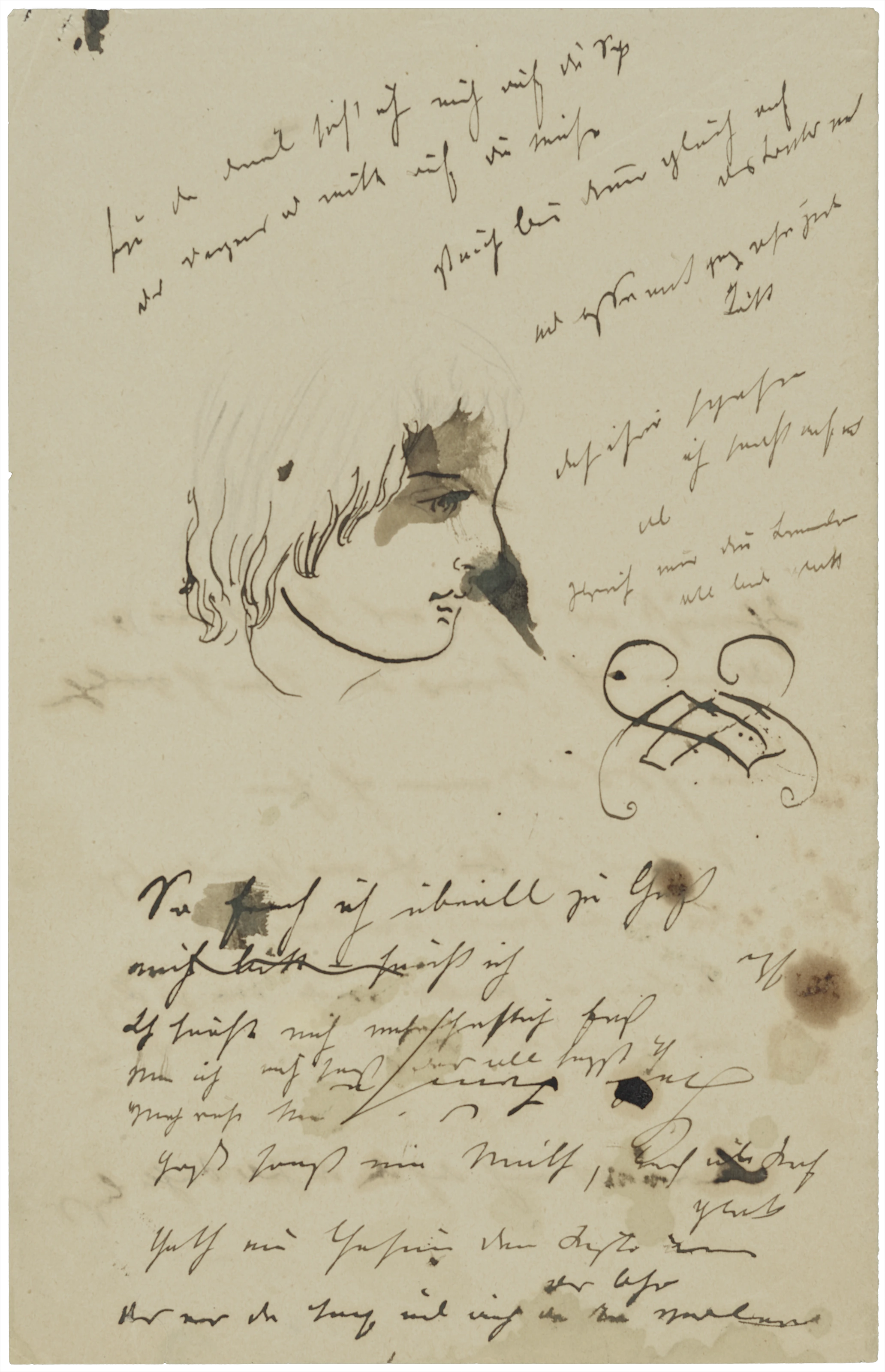

Moritz von Schwind: Der Handschuh der Heiligen Elisabeth, 1856

Die märchenhaften Darstellungen Moritz von Schwinds aus dem Leben der Heiligen Elisabeth und des Sängerkriegs auf der Wartburg prägen noch immer die Vorstellungen zur Thüringer Geschichte. Zugleich sind die Bilder Inszenierungen ihrer Auftraggeber.

| Künstler | Moritz von Schwind (1804–1871)

[ GND ] [ so:fie ] |

| Titel |

Der Handschuh der Heiligen Elisabeth

[ GND ] |

| Standort | Museum Neues Weimar |

| Entstehungszeit | 1856 |

| Objekttyp | Gemälde |

| Material / Technik | ölhaltige Farben auf Leinengewebe |

| Weitere Metadaten | |

|---|---|

| Höhe | 74.0 cm |

| Breite | 147,0 cm |

| Tiefe | 3,0 cm |

| Provenienz | 1872 Leihgabe der Großherzogin Sophie von Sachsen-Weimar-Eisenach |

| Haltende Einrichtung | Museen |

| Sammlung | Gemäldesammlung |

| [ GND ] | |

| Inventar-Nr. | G 93 g |

| Links zum Objekt |

|---|

| Digitale Sammlungen der Museen |

| Museum Neues Weimar |

| Copyright | Klassik Stiftung Weimar |

Moritz von Schwinds (1804–1871) Gemälde steht im Zusammenhang mit dem berühmten Fresken-Zyklus zur Elisabeth-Legende, den der Künstler von 1854 bis 1855 auf der Wartburg ausführte. Die Handschuhlegende wurde jedoch nicht in das Bildprogramm aufgenommen und entstand separat. Das Bild zeigt die Thüringer Landgräfin, die in Begleitung ihrer Hofgesellschaft auf einer Waldlichtung einem Bettler begegnet und ihm in Ermangelung eines anderen Almosens ihren kostbaren Handschuh überreicht. Ein junger Ritter löst diesen mit Goldstücken ein. Neben dem bekannteren Rosenwunder präsentiert auch diese Legende Elisabeth als Verkörperung christlicher Barmherzigkeit.

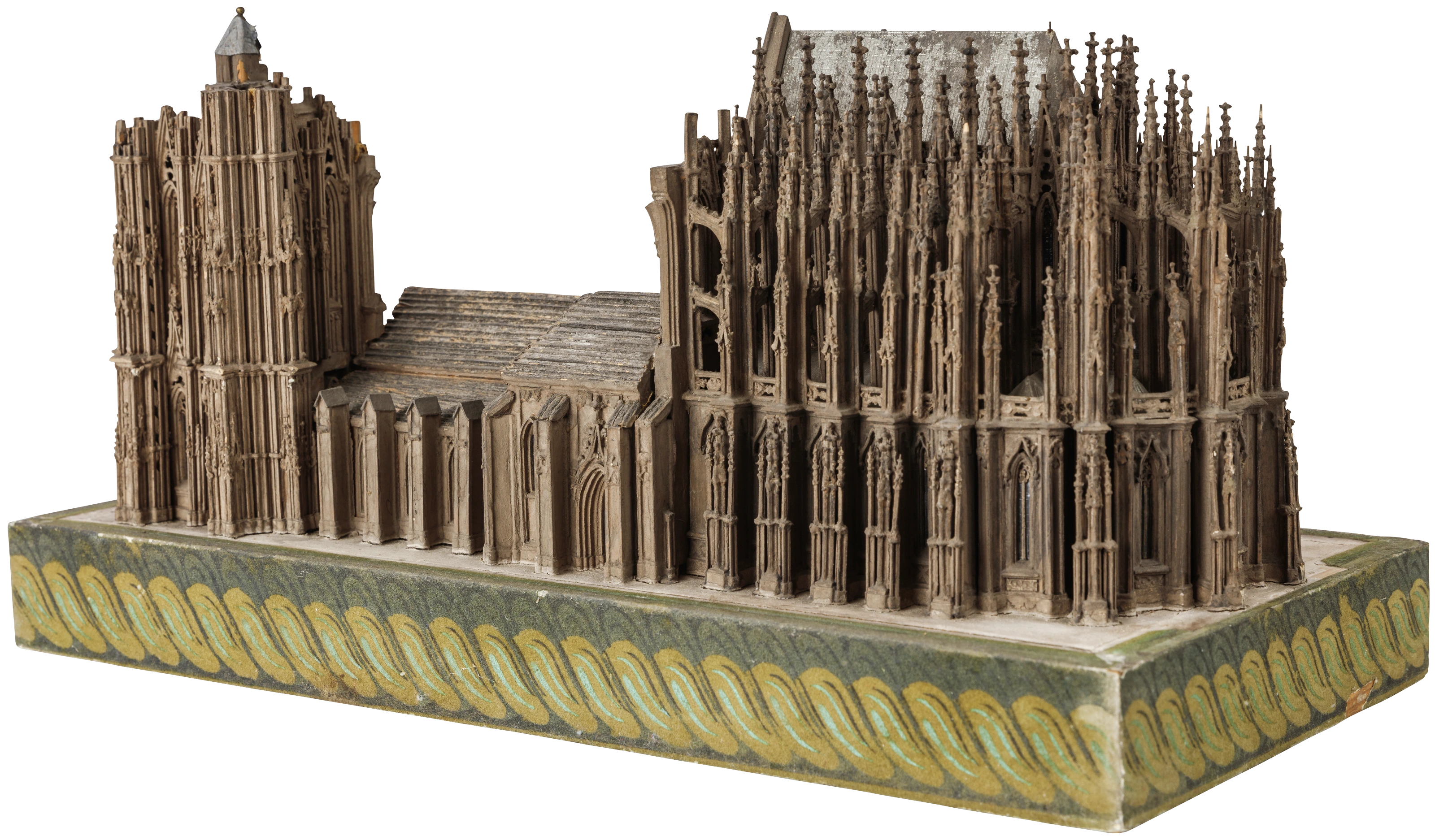

Es ist bemerkenswert, dass Carl Alexander bei der Rekonstruktion der Wartburg nicht nur Luthers Aufenthalt, dessen Bibelübersetzung und die Rolle des Ernestinischen Hauses als Schutzmacht der Reformation würdigen wollte, sondern auch die Heilige Elisabeth der katholischen Kirche. Im übertragenen Sinne ist die Elisabethgalerie als eine Ehrung seiner Mutter, der Zarentochter und Großherzogin Maria Pawlowna zu verstehen, die sich als fürsorgliche Landesmutter in der Nachfolge Elisabeths sah und zahlreiche soziale Einrichtungen gründete.

Als Schüler der Nazarener Ludwig Schnorr von Carolsfeld und Peter Cornelius war Schwind einer der Hauptvertreter der spätromantischen Malerei. Er wurde vor allem durch seine großen Märchenzyklen bekannt. Auch diesem Gemälde hat er durch die detailreiche Ausschmückung des Waldes märchenhafte Züge verliehen.