Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.

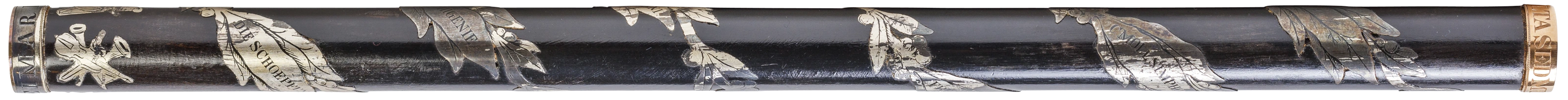

Nannette Streicher: Konzertflügel aus Goethes Besitz, 1821

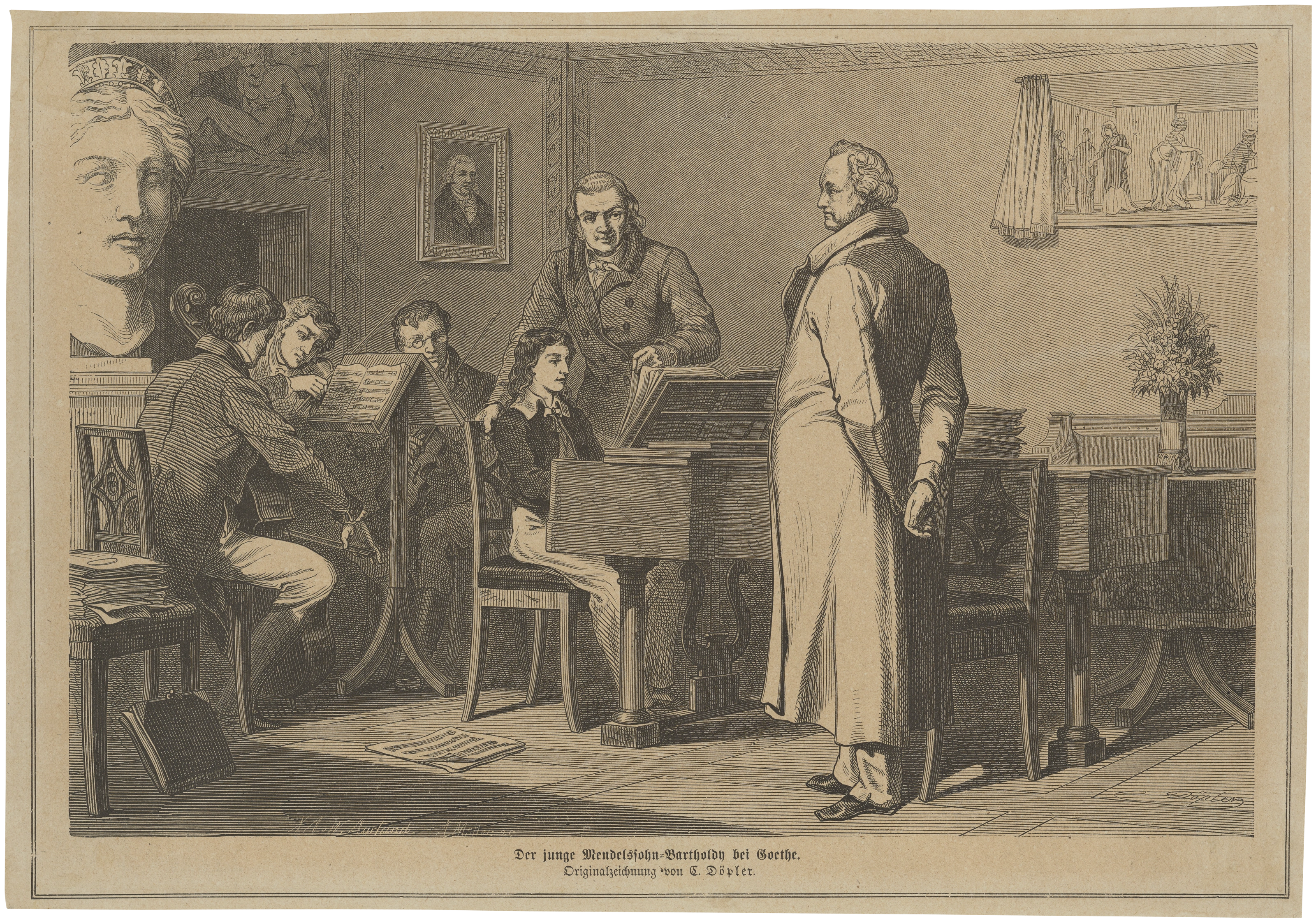

Im Jahr 1821 erwarb Goethe einen Hammerflügel, gefertigt von den berühmten Wiener Klavierbauern Nannette und Johann Andreas Streicher. Auf ihm spielten bedeutende zeitgenössische Komponist*innen wie Felix Mendelssohn Bartholdy und Clara Wieck.

| Klavierbauerin | Nannette Streicher (1769–1833)

[ GND ] [ so:fie ] |

| Titel | Konzertflügel |

| Standort | Goethe-Nationalmuseum (Junozimmer) |

| Entstehungszeit | 1821 |

| Objekttyp | Kunstgewerbe |

| Material / Technik | Nussbaum, Ahornader |

| Weitere Beteiligte | |

|---|---|

| Klavierbauer | Johann Andreas Streicher (1761–1833)

[ GND ] [ so:fie ] |

| Besitzer | Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)

[ GND ] [ so:fie ] |

| Weitere Metadaten | |

|---|---|

| Höhe | 90,3 cm |

| Breite | 119,6 cm |

| Tiefe | 233,5 cm |

| Provenienz | 1885 Stiftung Henckel von Donnersmarck/Vulpius |

| Haltende Einrichtung | Museen |

| Sammlung | Kunstgewerbesammlung |

| Inventar-Nr. | GMo/00094 |

| Links zum Objekt |

|---|

| Digitale Sammlungen der Museen |

| Goethe-Nationalmuseum |

| Copyright | Klassik Stifung Weimar |

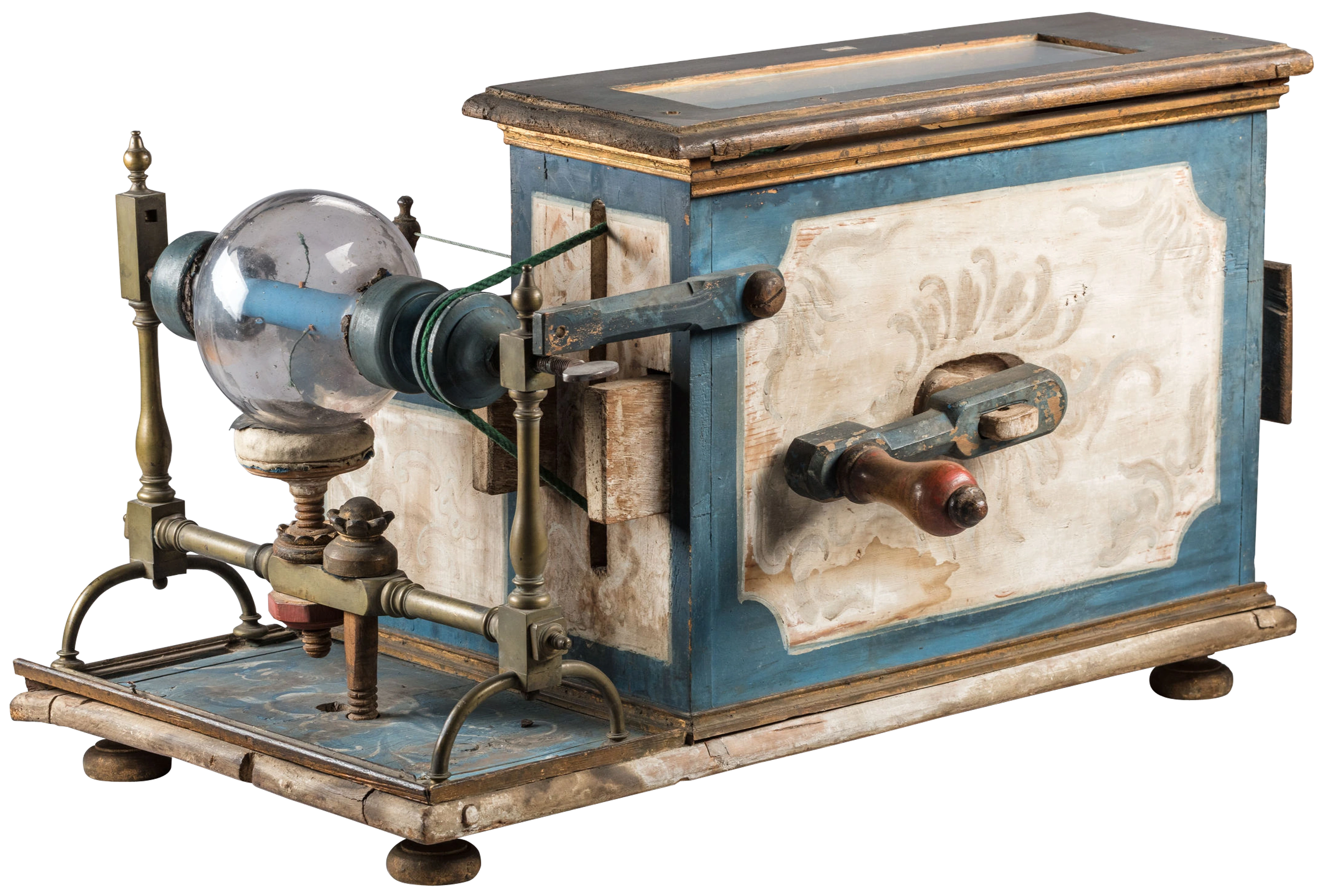

Der eindrucksvolle Hammerflügel verfügt über vier Pedale und ein Pedalgestell in Lyraform; seine Klaviatur umfasst sechs Oktaven. Er ist mit einer sogenannten Wiener Anschlagmechanik ausgestattet.

Über den Erwerb des Konzertflügels No. 1563 geben Briefe und Tagebuchnotizen Goethes Auskunft. 1821 bestellte Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) das Instrument beim Musikverlag Carl Friedrich Peters in Leipzig per Post: „Durch Herrn Kammermusicus Eberwein erfuhr ich, daß bey Ihnen […] Streicherische Flügel von vorzüglich guter Art zu finden seyn sollten. Da derselbige jedoch verreiste, habe mich deshalb an Herrn Hofrath Rochlitz gewendet, welcher mir die Nachricht giebt, daß ein solcher Flügel, in Nußbaumholz, dem er ein gutes Zeugniß giebt, vorräthig sey. Da ich nun geneigt bin, solchen auf diese Empfehlung zu acquirieren und die dafür verlangten zweyhundert Thaler Conventionsgeld zu bezahlen, so ersuche Dieselben, mir ihn wohlgepackt anher zu senden“. Zwei Wochen später kam der Flügel in Weimar an, wurde „ausgepackt und aufgestellt, auch probirt und gut gefunden“, wie Goethe in seinem Tagebuch festhielt.

Nachdem Goethe bereits im Jahr 1807 eine eigene „Hauskapelle“ gegründet hatte, fanden regelmäßig musikalische Geselligkeiten in seinem Anwesen am Weimarer Frauenplan statt, bei denen namentlich Johann Nepomuk Hummel, Maria Szymanowska, Felix Mendelssohn Bartholdy, Clara Wieck und Goethes Freund Carl Friedrich Zelter spielten. Noch heutzutage befindet sich der Wiener Hammerflügel in Goethes Wohnhaus am Frauenplan. Zu sehen ist er im sogenannten Junozimmer im ersten Obergeschoss des Hauses.