Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.

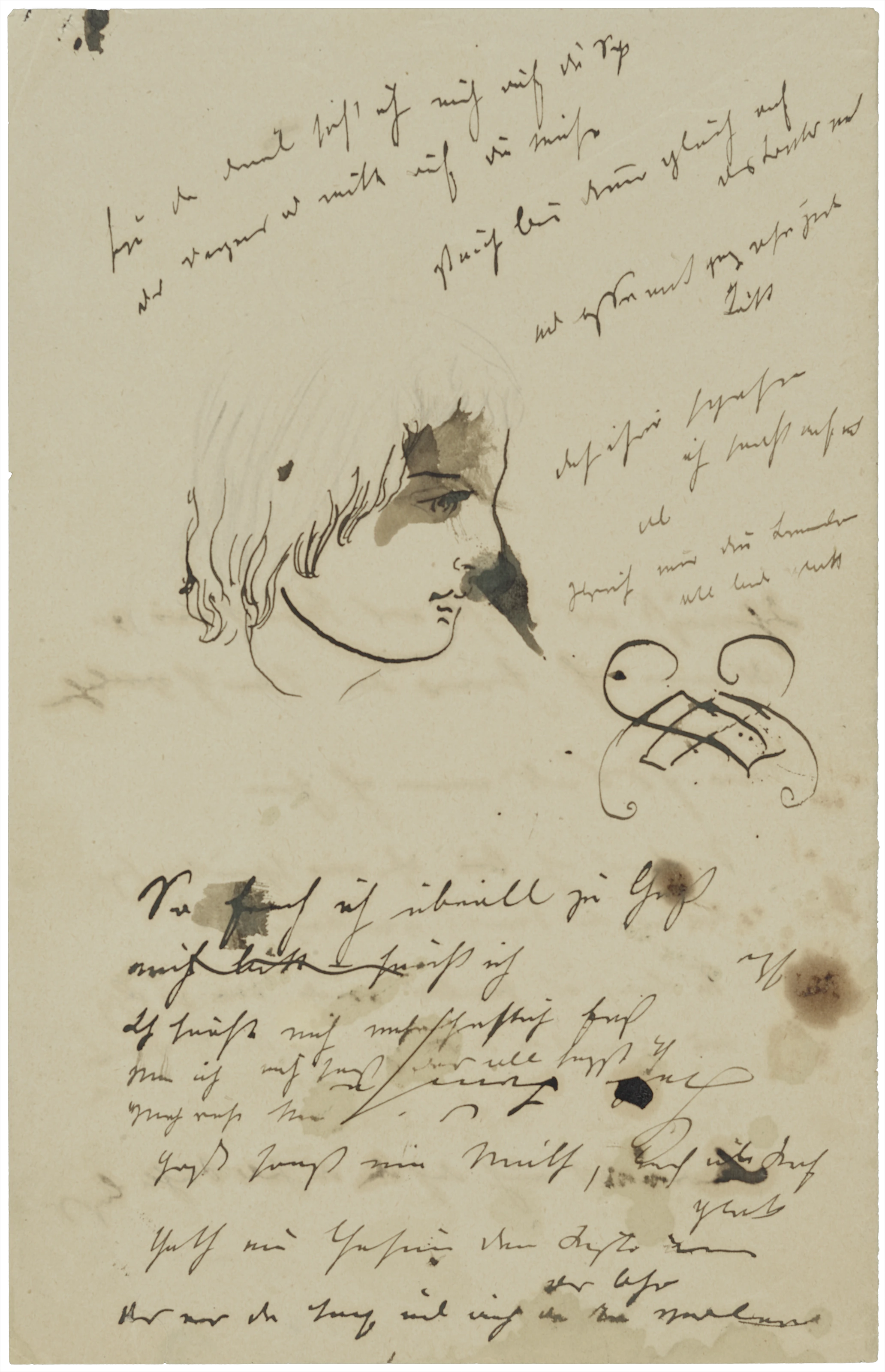

Caroline Bardua: Porträt Johanna Schopenhauer mit ihrer Tochter Adele, 1806

Die Schriftstellerin und Salondame Johanna Schopenhauer mit ihrer Tochter an der Staffelei – ein Bekenntnis der Begründerin des berühmten Weimarer „Theetischs“ zur Malerei. In jungen Jahren wollte sie eine zweite Angelika Kauffmann werden.

| Künstlerin | Caroline Bardua (1781–1864)

[ GND ] [ so:fie ] |

| Titel |

Porträt Johanna Schopenhauer mit ihrer Tochter Adele

[ GND ] |

| Standort | Goethe-Nationalmuseum (Handbibliothek) |

| Entstehungszeit | 1806 |

| Objekttyp | Gemälde |

| Material / Technik | ölhaltige Farben auf Leinengewebe |

| Weitere Beteiligte | |

|---|---|

| Dargestellte | Johanna Henriette Schopenhauer (1766–1838)

[ GND ] [ so:fie ] |

| Dargestellte | Adele Schopenhauer (1797–1849)

[ GND ] [ so:fie ] |

| Weitere Metadaten | |

|---|---|

| Höhe | 107,2 cm |

| Breite | 84,5 cm |

| Tiefe | 2,5 cm |

| Provenienz | 1885 Stiftung Henckel von Donnersmarck/Vulpius |

| Haltende Einrichtung | Museen |

| Sammlung | Gemäldesammlung |

| Inventar-Nr. | KGe/01044 |

| Links zum Objekt |

|---|

| Fotothek Online |

| Digitale Sammlungen der Museen |

| Goethe-Nationalmuseum |

| KSW-Blog |

| Copyright | Klassik Stiftung Weimar |

Selbstbewusst zum Betrachter blickend sitzt Johanna Schopenhauer (1766–1838) mit Pinseln, Palette und Malstock vor der Staffelei. Hinter ihr, träumerisch auf die Stuhllehne gestützt, steht ihre neunjährige Tochter Adele. Sie wird später als meisterhafte Scherenschnittkünstlerin bekannt werden. Nicht im Bild: Sohn Arthur, der die Philosophie des 19. Jahrhunderts entscheidend prägen sollte.

Von ihrem Herzenswunsch, Malerin zu werden, und dem darauffolgenden bitteren Spott der Familie berichtete Johanna Schopenhauer noch in ihrer Autobiographie „Jugendleben und Wanderbilder“.

Das Gemälde entstand im Jahr 1806 nach dem Tod ihres Mannes und kurz nach ihrer Ankunft in Weimar, wo sie ihr Vorhaben, „wenigstens einmahl in der Woche die ersten Köpfe in Weimar und vielleicht in Deutschland um meinen Theetisch zu versammeln“, und ihren Traum, ein den Künsten gewidmetes Leben zu führen, verwirklichen konnte. Hier wurde frei von höfischer Etikette debattiert, gesungen, gezeichnet und vorgelesen.

„Goethe versäumt keinen ihrer Tees, die sie zweimal alle Woche gibt“, berichtete Wilhelm von Humboldt seiner Frau. Stammgäste wie Goethe, Friedrich Justin Bertuch oder die Malerin Caroline Bardua (1781–1864), die auch das Porträt anfertigte, kamen hier mit zeitweiligen Besucherinnen und Besuchern der Residenzstadt zusammen, darunter Wilhelm Grimm, die Brüder Schlegel, Bettina von Arnim und Hermann von Pückler-Muskau. Das Haus der Madame Schopenhauer und ihre Salonkultur fanden sogar in Reisebüchern über die Stadt Weimar Erwähnung.