Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.

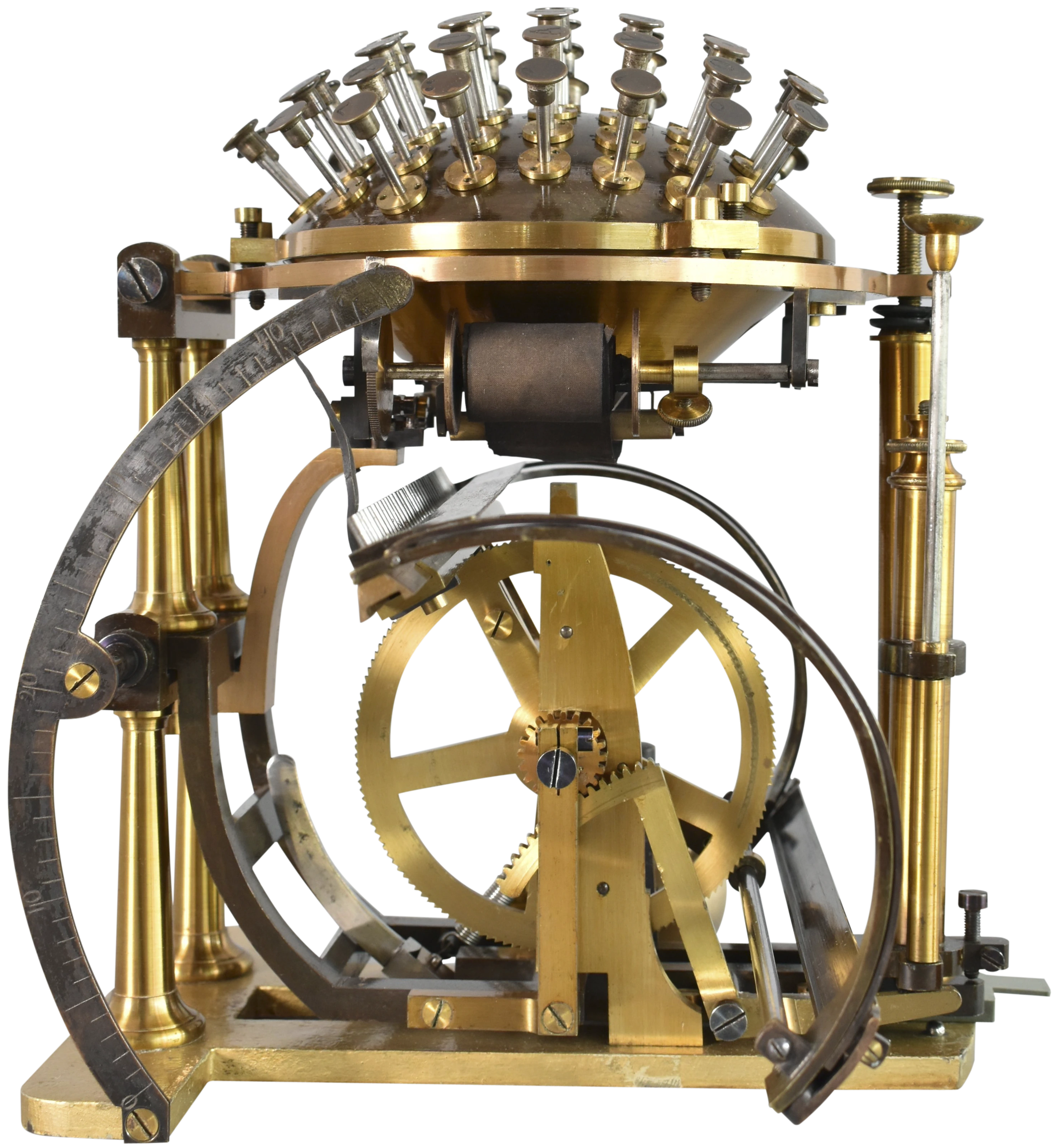

Rasmus Malling-Hansen: Schreibkugel aus dem Besitz Friedrich Nietzsches, 1882

Nietzsche war einer der ersten Schriftsteller mit Schreibmaschine. Seine „Schreibkugel“ half ihm, seine Gedanken trotz fortschreitender Augenschwäche zu Papier zu bringen. Die Originalmaschine verrät Unbekanntes über ihren Besitzer.

| Konstrukteur | Rasmus Malling-Hansen (1835–1890)

[ GND ] [ so:fie ] |

| Titel |

Schreibkugel (Skrivekugle)

[ GND ] |

| Standort | Nietzsche-Archiv |

| Entstehungszeit | um 1882 |

| Objekttyp | Kunstgewerbe |

| Material / Technik | Messing, Stahl, Zelloloid |

| Weitere Beteiligte | |

|---|---|

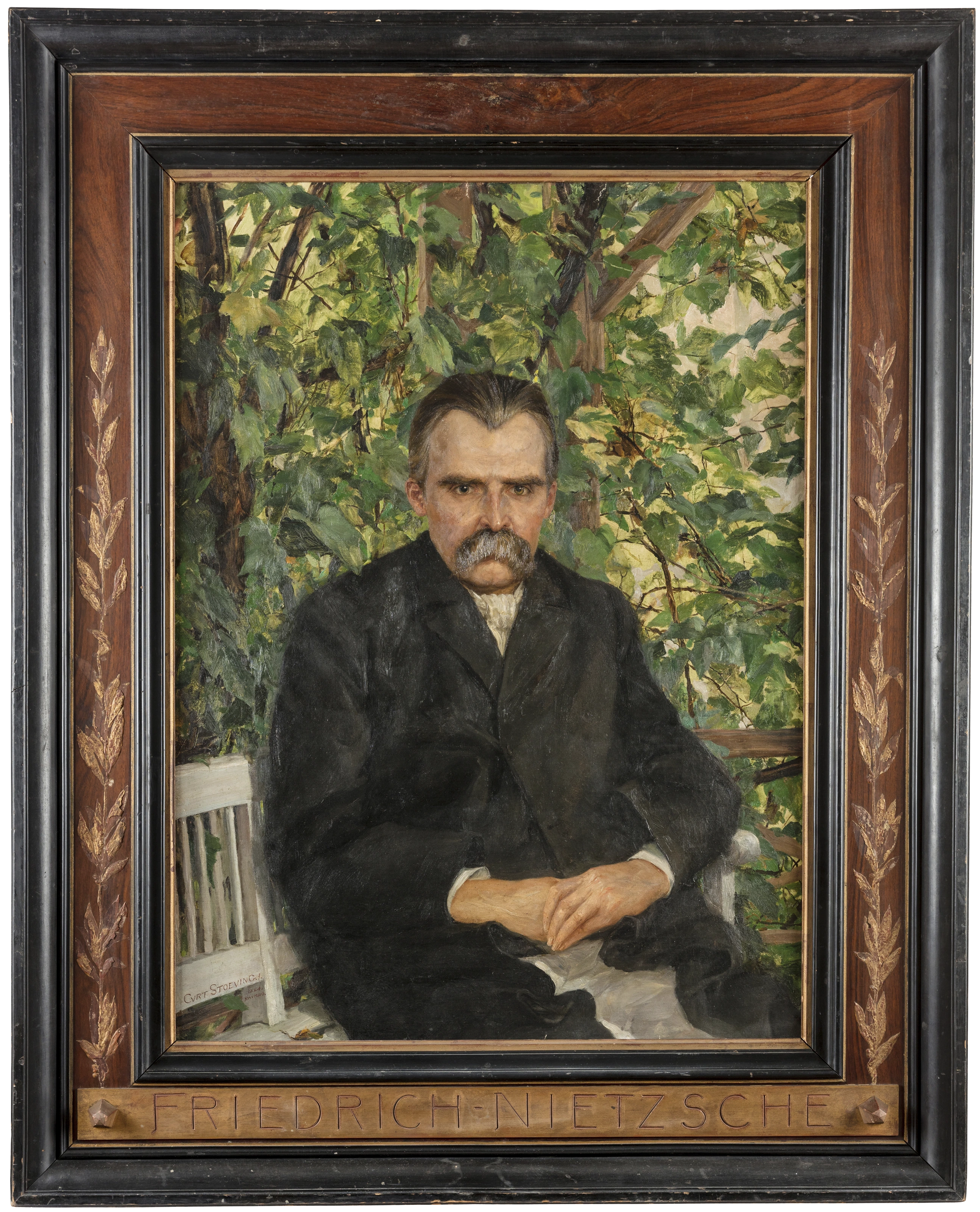

| Besitzer | Friedrich Nietzsche (1844–1900)

[ GND ] [ so:fie ] |

| Weitere Metadaten | |

|---|---|

| Höhe | 22,0 cm |

| Breite | 25,3 cm |

| Tiefe | 20,8 cm |

| Provenienz | Nachlass Friedrich Nietzsche/Nietzsche-Archiv |

| Haltende Einrichtung | Museen |

| Sammlung | Kunstgewerbesammlung |

| Inventar-Nr. | NKg/00329 |

| Links zum Objekt |

|---|

| Fotothek Online |

| Archivdatenbank |

| Digitale Sammlungen der Museen |

| Nietzsche-Archiv |

| Copyright | Klassik Stiftung Weimar |

Als einer der ersten Schriftsteller überhaupt benutzte Friedrich Nietzsche (1844–1900) eine Schreibmaschine zum Verfassen seiner Texte. Die vom dänischen Pfarrer Rasmus Malling-Hansen (1835–1890) insbesondere für Blinde entwickelte „Schreibkugel“ war dem Philosophen im Februar 1882, als er an seinem Buch „Die Fröhliche Wissenschaft“ arbeitete, von seiner Schwester Elisabeth geschenkt worden. Nietzsche hoffte, mit dieser Maschine sein fortschreitendes Augenleiden kompensieren zu können. Das Exemplar trägt die Seriennummer 125.

Den Umgang mit der Schreibkugel erlernte Nietzsche autodidaktisch, jedoch ohne die Funktionsweise der Maschine völlig zu überblicken. Die daraus folgenden Probleme mit der Mechanik führten dazu, dass er nach knapp sechs Wochen die Versuche, seine Texte mit der Maschine zu schreiben, endgültig einstellte.

Einige der hier gezeigten Verse verwendete Nietzsche in veränderter Reihenfolge für das „Vorspiel in deutschen Reimen“ in der „Fröhlichen Wissenschaft“, andere tauchen in seiner Korrespondenz wieder auf. Mithilfe des erhaltenen Originalfarbbandes und seinen Unregelmäßigkeiten in der Webstruktur sowie dem periodischen, durch die Mechanik zum Wechsel der Laufrichtung des Bandes verursachten Verhaken der Tastatur lässt sich die zeitliche Abfolge der von Nietzsche maschinenschriftlich verfassten Texte noch heute rekonstruieren. Nietzsches Typoskripte werden heute im Goethe- und Schiller-Archiv aufbewahrt, seine Schreibkugel im Nietzsche-Archiv.