Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.

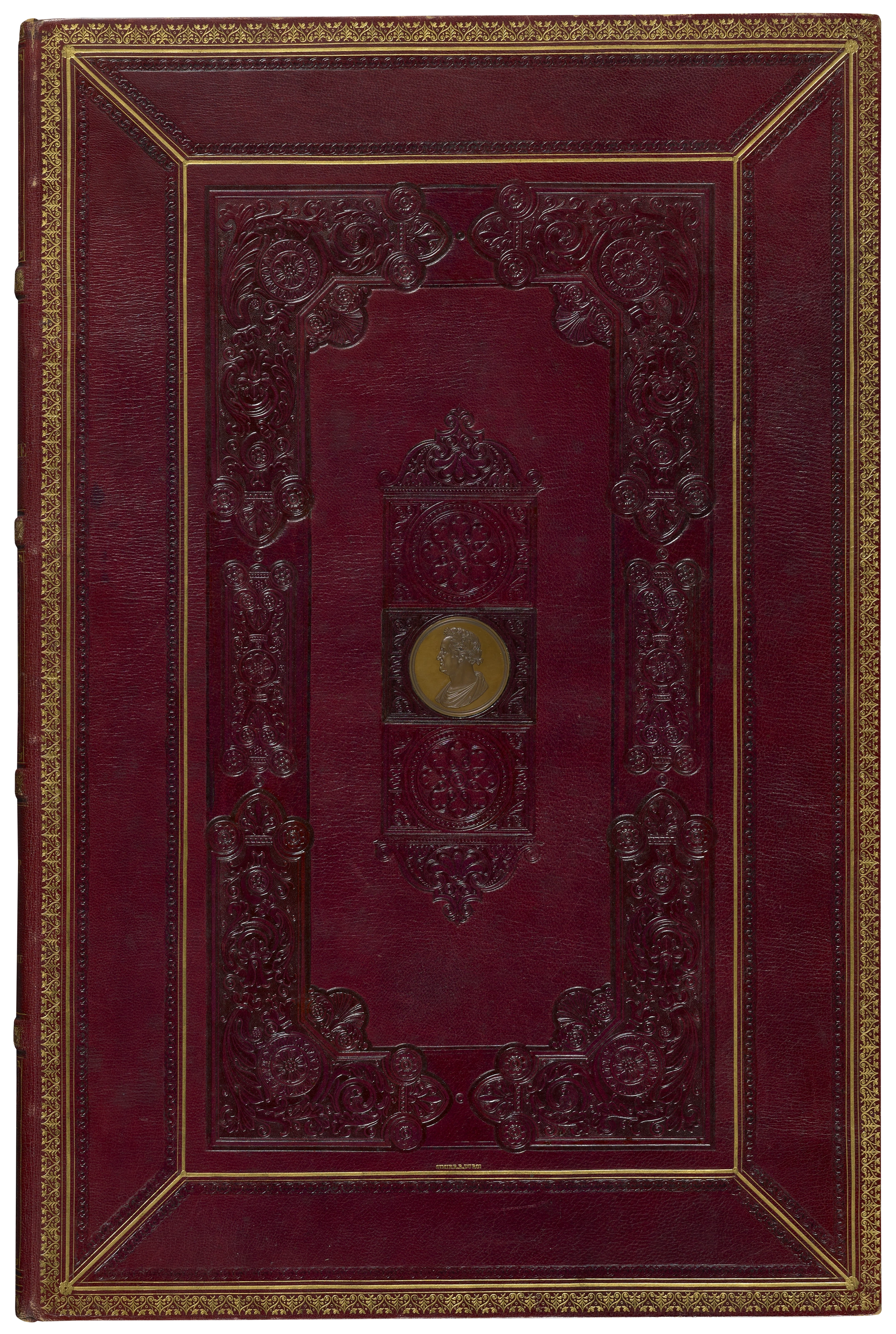

Weimarer Hoftheater: Regiebuch zu Calderóns „Das Leben ist ein Traum“, 1812

Dieses handschriftliche Regiebuch enthält die Übersetzung eines Dramas von weltliterarischem Rang. Die Weimarer Erstaufführung von Calderóns „La vida es sueño“ fand am 30. März 1812 unter Goethes Leitung am Hoftheater statt.

| Autor | Pedro Calderón de la Barca (1600–1681)

[ GND ] [ so:fie ] |

| Titel |

Regiebuch zu Calderóns „La vida es sueño“

[ GND ] |

| Entstehungszeit | 1812 |

| Objekttyp | Handschrift |

| Material / Technik | Tinte, Bleistift und Rötel auf Büttenpapier im Pappeinband |

| Weitere Beteiligte | |

|---|---|

| Übersetzer | Friedrich Hildebrand von Einsiedel (1750–1828)

[ GND ] [ so:fie ] |

| Übersetzer | Friedrich Wilhelm Riemer (1774–1845)

[ GND ] [ so:fie ] |

| Theaterdirektor | Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)

[ GND ] [ so:fie ] |

| Weitere Metadaten | |

|---|---|

| Provenienz | 1964 aus der Sammlung der Textbücher des Weimarer Hoftheaters dem Goethe- und Schiller-Archiv zur Aufbewahrung übergeben |

| Haltende Einrichtung | Goethe- und Schiller-Archiv |

| Bestand | Weimar / Theaterbestand |

| Signatur | GSA 97/11a; GSA 25/W 747 |

| Links zum Objekt |

|---|

| Archivdatenbank (Regiebuch) |

| Archivdatenbank (Goethes Ergänzungen) |

| Copyright | Klassik Stiftung Weimar |

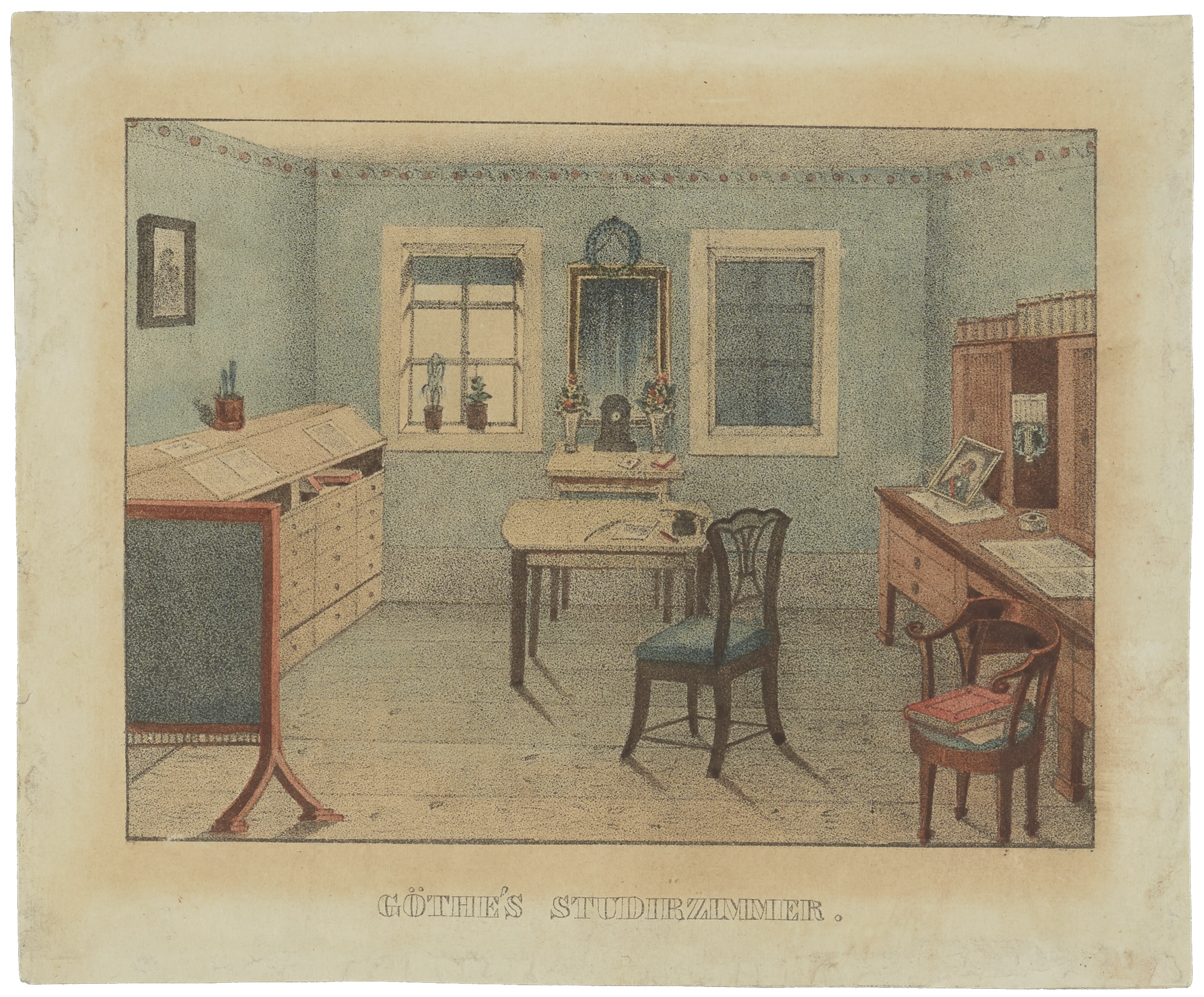

Mit großem Erfolg führte Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) als Intendant des Weimarer Hoftheaters am 30. März 1812 das berühmteste Drama der spanischen Literatur auf: „La vida es sueño – Das Leben (ist) ein Traum“ von Pedro Calderón de la Barca (1600–1681). Insgesamt zwölf Vorstellungen bis 1817 und zwei weiteren im Jahr 1832 lag dieses handschriftliche Regiebuch zugrunde, das nicht nur den eigens für die Weimarer Bühne übersetzten und nie gedruckten Text enthält, sondern mit zahlreichen Korrekturen und Eintragungen, Regieanweisungen, Musikeinlagen und Kürzungen tiefe Einblicke in die Aufführungspraxis am Hoftheater gewährt.

Das Regiebuch ist das Ergebnis eines komplexen Übersetzungs- und Bearbeitungsprozesses: Der literarisch interessierte Kammerherr Friedrich Hildebrand von Einsiedel (1750–1828) legte Goethe im Herbst 1811 eine erste deutschsprachige Fassung in drei Akten vor. Diese wurde von Friedrich Wilhelm Riemer (1774–1845), Goethes engem Mitarbeiter, überarbeitet und in fünf Akte gefasst, um den deutschen Theaterkonventionen zu entsprechen. Anschließend wurde das vorliegende Regiebuch von einem Schreiber ausgefertigt.

Goethe, der seinen Schauspielern Calderóns Monologe als Deklamationsübungen empfahl, verfasste während der Proben selbst zwei Partien mit insgesamt zwölf neuen Versen. Riemer schrieb diese Partien ab und nahm sie in das Regiebuch auf, indem er nachträglich ein Blatt einfügte und an anderer Stelle eine Passage mit einem Streifen überklebte.