Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.

Werkstatt von Virgiliotto Calamelli/Leonardo Bettisi: Buckelschale mit Jupiter und Io, um 1550

Goethes Sammlung italienischer Majoliken prägt bis heute sein Wohnhaus am Weimarer Frauenplan. Die bemalten Keramiken wurden besonders für ihre attraktive Farbigkeit und die teilweise erotischen Sujets geschätzt.

| Hersteller | Werkstatt Virgiliotto Calamelli/Leonardo Bettisi, Faenza

[ so:fie ] |

| Titel | Buckelschale mit Jupiter und Io |

| Standort | Goethe-Nationalmuseum (Ausstellung „Lebensfluten – Tatensturm“) |

| Entstehungszeit | um 1550 |

| Objekttyp | Kunstgewerbe |

| Material / Technik | Majolika |

| Weitere Beteiligte | |

|---|---|

| Sammler | Johann Wolfgang von Goethe (1794–1832)

[ GND ] [ so:fie ] |

| Sammler | Hans Albrecht von Derschau

[ GND ] [ so:fie ] |

| Weitere Metadaten | |

|---|---|

| Höhe | 8 cm |

| Durchmesser | 26,3 cm |

| Provenienz | 1885 durch testamentarische Verfügung Walther von Goethes dem Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach übereignet |

| Haltende Einrichtung | Museen |

| Sammlung | Kunstgewerbesammlung |

| Inventar-Nr. | GKg/Sch.II.350,311 |

| Links zum Objekt |

|---|

| Fotothek Online |

| Digitale Sammlungen der Museen |

| Goethe-Nationalmuseum |

| Copyright | Klassik Stiftung Weimar |

In Johann Wolfgang von Goethes (1749–1832) Schriften zur Kunst spielt seine bedeutende Sammlung italienischer Majoliken aus dem 16. Jahrhundert kaum eine Rolle. Vielmehr betrachtete er diese „Fabrikarbeiten“ als gesunkenes Kulturgut, das die italienische Renaissance auf die Ebene des Hausrats herunterholt, dabei aber hohe „Augenlust“ erzeugt. Die angenehme Wirkung rührt gleichermaßen von der attraktiven Farbigkeit her wie von den geläufigen, vielfach erotischen Sujets aus der antiken und biblischen Überlieferung.

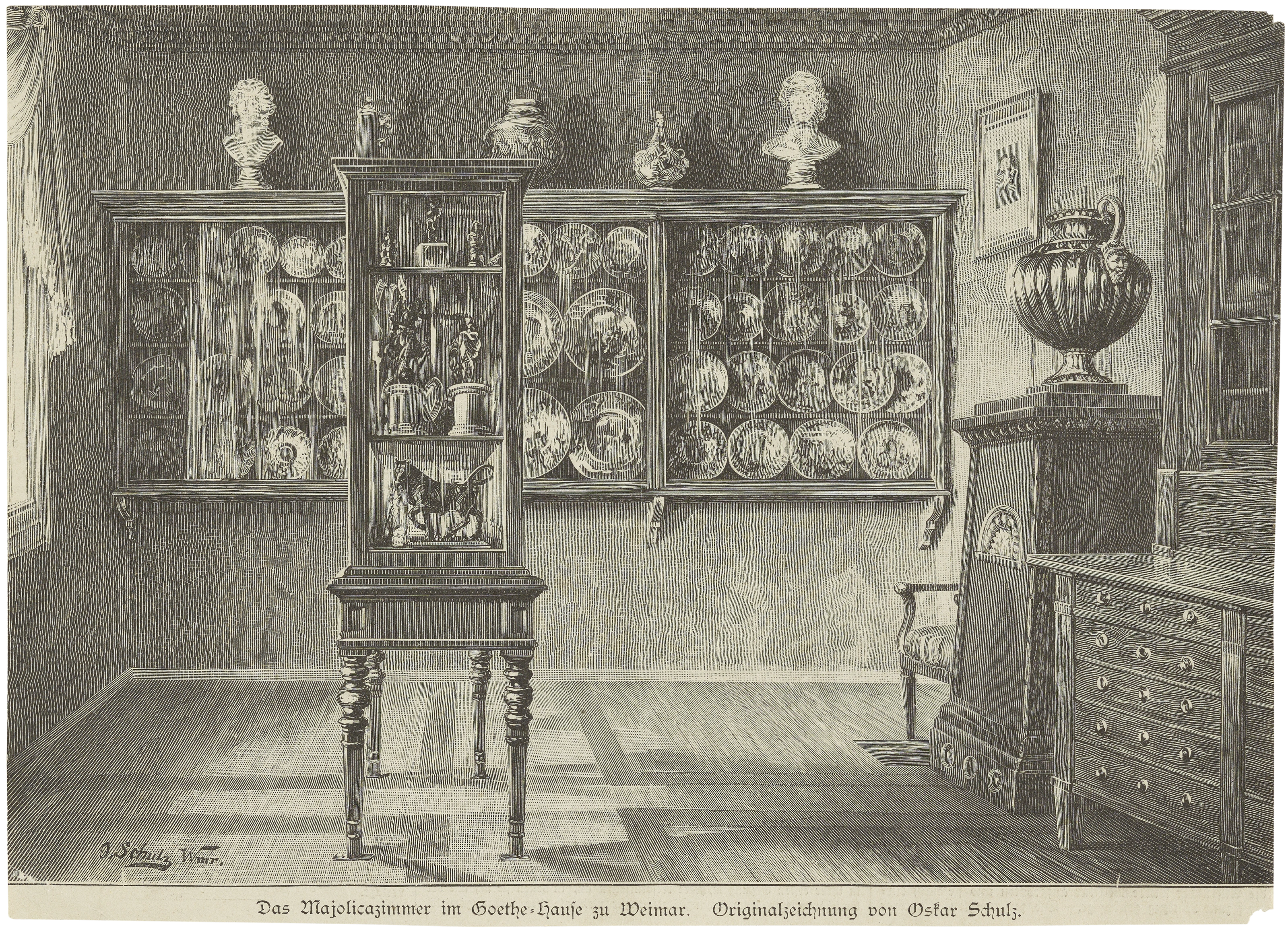

Die Majolikasammlung ist der einzige Teil seines Kunstbesitzes, den Goethe nicht überwiegend in Repositorien und Schubfächern lagerte, sondern in verglasten Schränken als Raumschmuck inszenierte – zuerst im Gelben Saal, nach dem Tod Christianes auch im vormaligen Schlafzimmer der Eheleute, das auf diese Weise zum Majolikazimmer wurde.

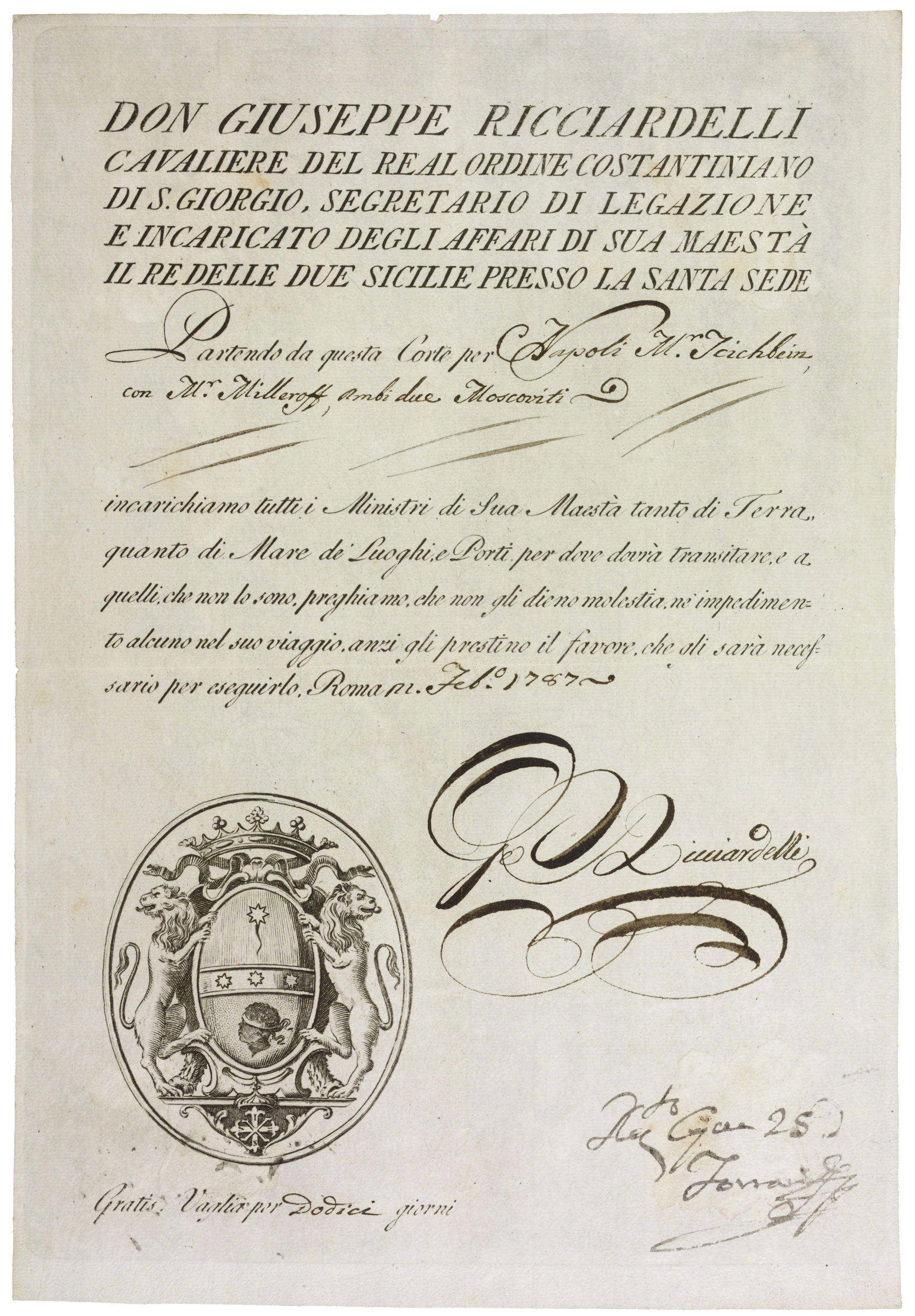

Ein repräsentatives Stück ist die „lascive Schale“, die Goethe 1817 aus dem Besitz des Nürnberger Sammlers Hans Albrecht von Derschau (1755–1824) erwarb. Sie zeigt eine Liebesszene aus der antiken Mythologie: Der Göttervater Jupiter nähert sich der schönen Io unbemerkt in Gestalt einer Wolke, um dann den Koitus mit ihr zu vollziehen.

Als das Goethe-Nationalmuseums 1886 eröffnete, wurde die Majolikasammlung im benachbarten Großen Sammlungszimmer aufgestellt, wo sie den effektvollen Schlusspunkt der gesamten Enfilade bildete. Erst seit 1907 orientiert sich die Einrichtung wieder an dem für Goethes letzte Lebensjahre dokumentierten Zustand.